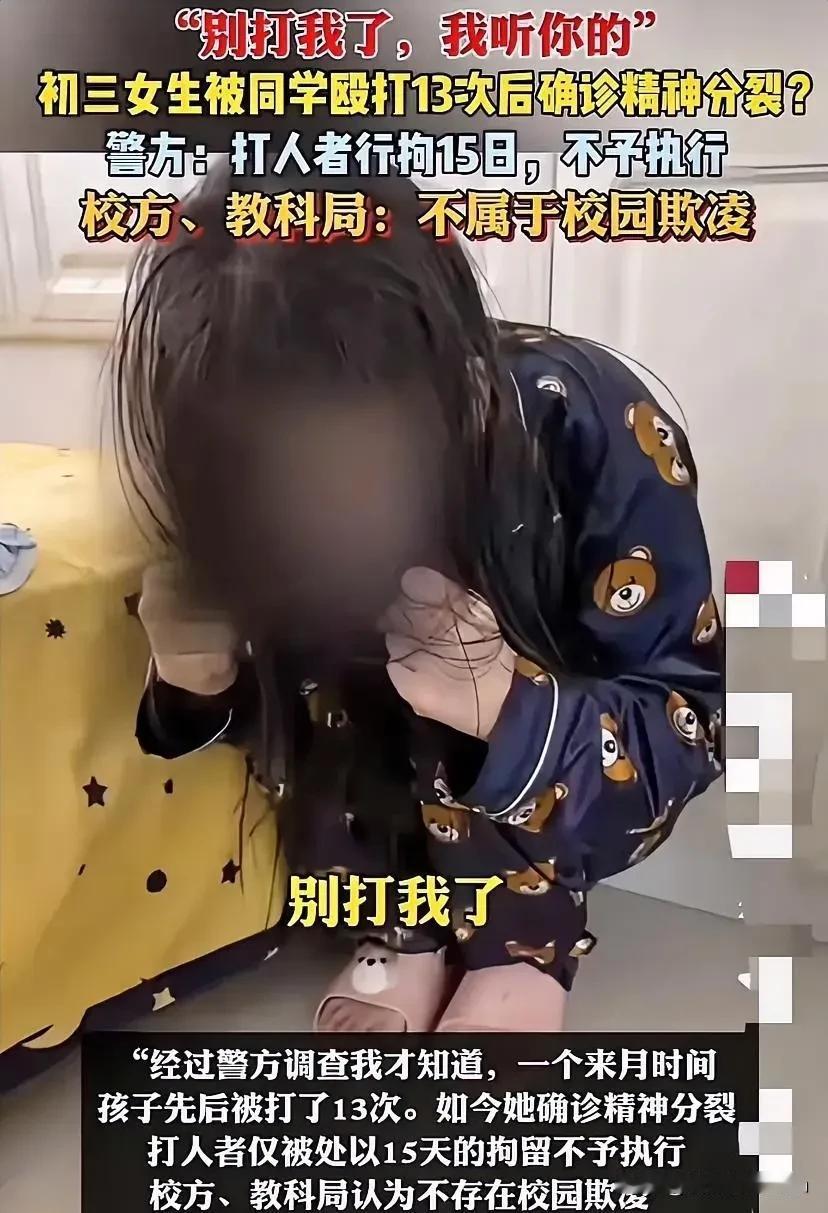

初三女生在校被同学殴打13次,后确诊精神分裂?“经过警方调查我才知道,一个来月时间,孩子先后被打了13次。 如今她确诊精神分裂,打人者仅被处以15天的拘留不予执行,校方、教科局认为不存在校园欺凌。”内蒙古王女士向华商报大风新闻反映说。 王女士的女儿小郝2009年出生,事发时正在额尔古纳市第二中学读初三,临近中考。这个女孩曾在2022年因父母在外打工借宿亲戚家,患上轻度抑郁症,2023年药物治疗痊愈后,王女士便辞职回家陪读,满心盼着孩子顺利升学。 2025年6月,一切平静被打破,小郝突然变得表情呆滞,白天赖在家不肯上学,晚上躺在床上睁着眼睛到天亮,问什么都不肯说。 更反常的是,一个月里小郝十多次要钱,从三五十到一次六百,理由每次都很牵强。6月19日,小郝向小姨要六百元被追问时,才终于吐露实情:钱要给同学高某,不给就会挨打。 小姨隔天赶到学校,有学生悄悄证实,高某经常打小郝,撕她的书、扇她的耳光,还不准她和别人玩,这学期几乎每周都要动手好几次。 王女士21日得知消息后立刻联系班主任,对方没给出有效回应。夫妻俩22日冲到学校要查监控,校方以“涉及隐私”拒绝,他们只能报警。民警协调下看到的6月20日监控里,小郝想安慰没考好的高某,刚走近就挨了两个耳光,声音清晰地传进镜头。 直到6月28日警方立案侦查,完整监控才被调出:5月7日到6月20日,高某在教室、走廊里共计殴打小郝13次,扇耳光、拳打脚踢、掐脖子,次次都没遭到反抗。 最让家属崩溃的是监控里的另一个画面:5月21日傍晚,高某正拽着小郝头发往墙上撞,分管德育的副校长林某从旁边走过,视线扫过却径直离开,没有任何制止动作。 有其他被高某欺负过的学生说,早就有人向校领导反映过,但从来没得到处理。 7月22日,警方出具的行政处罚决定书认定了全部殴打事实,对15岁的高某处以行政拘留15日、罚款1000元。可因为高某未满16岁,依据《治安管理处罚法》,拘留不予执行。高某家长曾提出5万元和解,王女士断然拒绝,她要的是公道,可这份处罚让她觉得“孩子白受了罪”。 小郝的精神状态在事发后急转直下,被迫放弃了中考。6月24日去哈尔滨某医院就诊,被诊断为“情绪障碍”,家里经济拮据,治疗效果不佳便出院静养。8月开始,她突然变得暴躁,不认亲人、动手打人,嘴里反复喊着“别打我”“我不是傻子”。 25日,王女士凑了两万元带她去呼伦贝尔精神卫生医院,得到的诊断是未分化型精神分裂症,医生明确表示,长期过度惊吓很可能是诱发关键。 面对铁证,额尔古纳市第二中学的回应却出人意料。校方负责人说,小郝和高某“关系很好”,一起上下学、吃饭,冲突时间短、很快和好,校园欺凌防治委员会研判后认为不构成欺凌。“班里没人举报,我们也没发现”,这番话与学生证言、副校长漠视的监控画面形成刺眼对比。 额尔古纳市教科局也维持“不构成欺凌”的结论,理由是两个孩子“同进同出”,且小郝8月确诊时,距离最后一次挨打已过去两个月,不排除其他压力因素。 可正是这个部门,已对校方作出处分:校长诫勉谈话,副校长警告处分、取消评优,班主任调离岗位并接受师德培训——处分本身就坐实了管理失职。 心理专家一针见血地指出,小郝的顺从绝非友情,而是恐惧下的被迫依附,这种隐蔽性压迫恰恰是校园欺凌的典型特征。高某的15日拘留未执行,暴露了对低龄施暴者的惩戒局限; 校方将暴力包装成“冲突”,消解了欺凌的本质;教科局一边处分责任人一边否认欺凌,更显责任逃避。内蒙古明明已建立学生欺凌防治协调机制,要求学校成立治理委员会、落实问责,但这些制度在小郝的遭遇里形同虚设。 欺凌的伤害从不是即时性的,它会钻进受害者的精神世界持续作恶。当监管的漏洞、惩戒的宽松、校方的失察叠加在一起,就成了压垮孩子的重负。法律对未成年人的宽容,本应是教育的契机而非免责的盾牌;学校的管理责任,更不该用“界定不了”来敷衍。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。