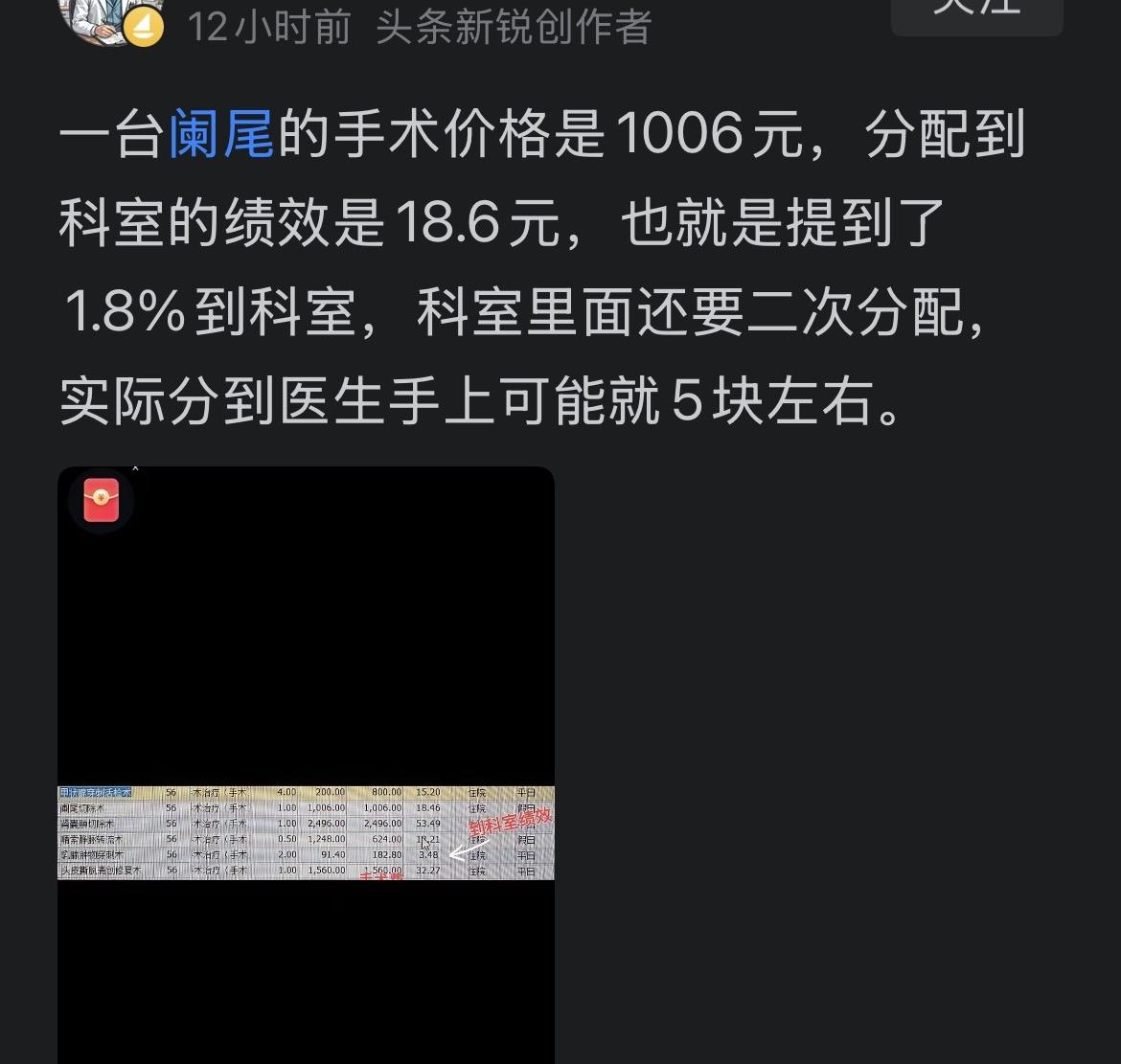

“医生竟然说肠镜能不做就不做?”这句话一出口,门诊里立刻安静了。原本准备预约检查的老李愣住了:“不是说肠镜能查早期癌吗?怎么又不建议做了?” 这不是反对检查,而是反对“盲目检查”。很多人听到“肠癌”两个字就慌了,觉得只要做了肠镜就安全了,结果,一窝蜂地查,查出了问题,却不知道该不该动手术,没查出问题的,又以为自己万事大吉。 可你知道吗?肠镜本身并非完全无害。一份来自《中华消化内镜杂志》的研究显示,在50岁以下无症状人群中,肠镜发现重大病变的概率不足0.2%。也就是说,五百个人里,只有一个可能有事。可这五百人里,每一个人都得挨上一根长长的管子、忍一晚腹泻、还可能因为操作不当引发肠穿孔、感染甚至低血压晕厥。 有个真实的例子,有位六十多岁的阿姨,体检提示便潜血阳性,医生建议她做肠镜。做之前一切都好,检查中突然出现腹痛,结果是肠道穿孔,紧急手术。事后她说:“不是说体检吗,怎么差点命都没了?”这不是个例,肠穿孔的发生率虽低,但一旦发生,就是大事。 有人可能会问,那是不是就不做了?也不是。肠镜是发现早期肠癌最可靠的方式之一,但不是人人都适合做。西医讲证据,中医讲体质——这两者其实并不矛盾。比如一个气虚体弱、肠道功能本就不好的中老年人,强行做肠镜,反而容易引发肠道气滞、血瘀,本就虚弱的身体雪上加霜。而一个常年便秘、腹胀、消瘦的人,反倒该警惕是不是肠道里有“东西”。 医生不是反对检查,而是反对“一刀切”。现在很多单位体检,50岁以上直接推荐全部人做肠镜,可问题是,有没有考虑到这个人有没有症状?有没有家族史?有没有基础病?这些都影响检查的必要性和风险。 从现代医学的角度看,肠镜检查的“金标准”是有前提的。国家卫健委推荐,45岁以上、有肠癌家族史或者有肠道症状的人群,才属于重点筛查对象。而那些没有任何症状、身体偏虚、甚至刚做过一次肠镜不到五年的人,再检查的意义并不大。 中医讲“虚不受补”,其实“虚也不受查”。很多人做完肠镜后觉得乏力、腹泻、肚子涨,这不是心理作用,而是肠道自我调节被打乱了。肠镜前的清肠药物会让肠道菌群严重失衡,特别是老年人,免疫力差,菌群恢复慢,容易继发感染或者消化不良。 那怎么办?难道就干等着吗?当然不是。能不能做肠镜,关键是“有没有症状”和“是不是高危”。比如经常便血、排便习惯突然改变、大便变细、体重明显下降,这时候不查才是真的危险。可如果你平时排便正常、没有家族史、身体状况也稳定,那就没必要反复查。 很多人以为肠镜一年做一次最保险,其实国家指南明确指出,普通人群5到10年查一次就够了。频繁检查,不仅没必要,还可能带来额外风险。 真要查,检查当天也不是“甩手掌柜”。肠镜前6件事,很多人不当回事,结果影响了检查质量还白受罪。清肠药千万别乱吃,吃错剂量可能导致电解质紊乱;检查前两天最好就开始低渣饮食,别临时抱佛脚;做完后不能马上吃油腻食物,至少等肠道蠕动恢复正常。 中医更讲究“调”。检查前后,可以喝点山药粥、莲子羹,温和养脾胃;有些人检查后腹胀,可以艾灸中脘、足三里,帮助肠道恢复元气。 肠镜不是洪水猛兽,也不是护身符。做与不做,查与不查,都要看人、看时、看身体。把肠镜当成“年度必修课”,就是对健康最大的误解。 医生不是神,也不是机器。每一次建议都有依据,但更需要被理解。不是怕你查,而是怕你白查、查错、查出事。 身体是自己的,决定也是自己的。别让“怕癌”的焦虑,变成“查癌”的盲目。和医生好好聊聊,比一根管子更能看清身体的真相。