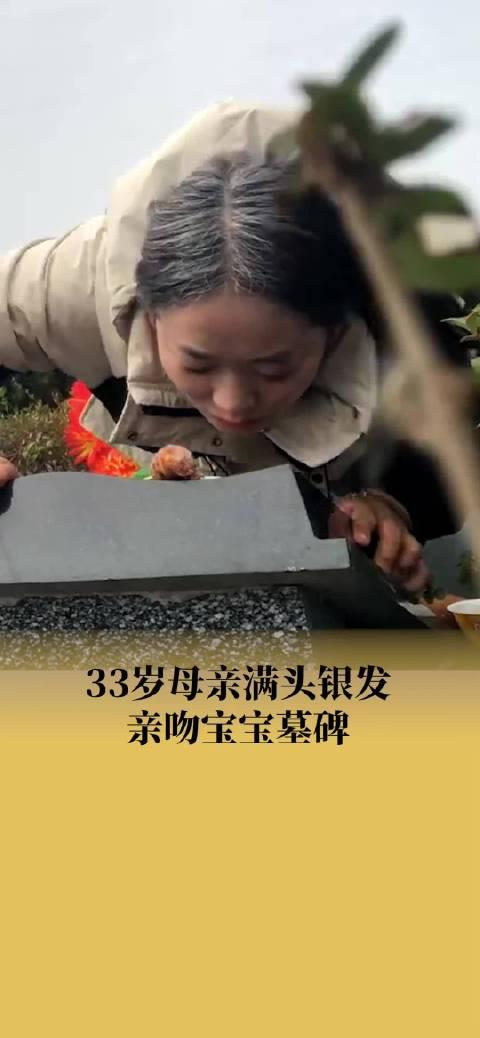

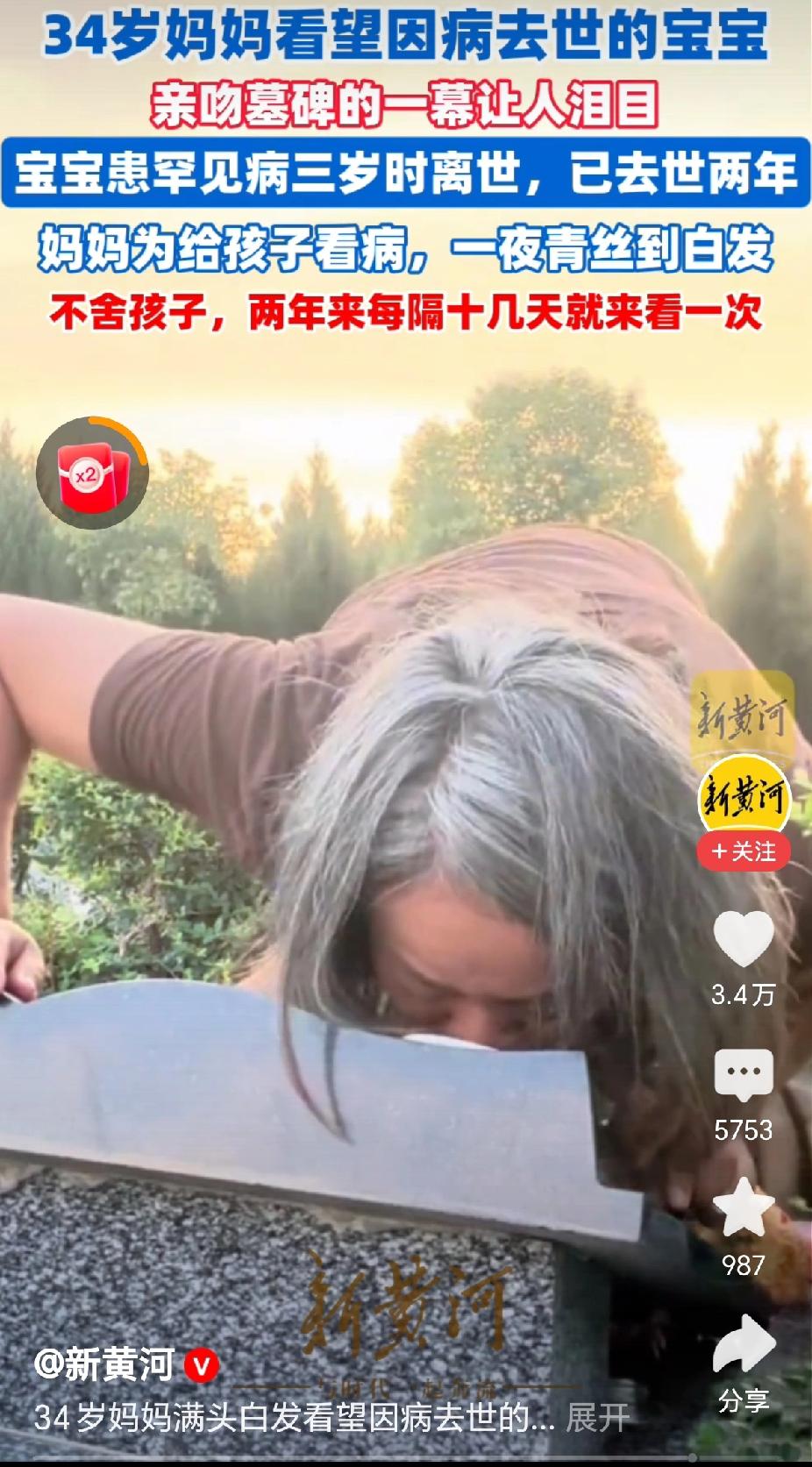

南阳墓地那一抹刺眼白发:34岁母亲用苍老祭奠3岁罕见病离世宝宝,每一个吻都在拷问我们的遗忘 (来源:综合自新黄河、驻马店日报、@福宝妈妈及网络平台) 寒风卷起枯叶掠过南阳某陵园的石阶,那位白发女子又一次俯身亲吻冰凉的墓碑。34岁的年纪却满头银丝,她对着刻有“爱子”二字的石碑轻声哼唱摇篮曲,仿佛三岁的孩子正蜷在她怀中安睡。墓碑前摆着洗好的小袜子、剥了皮的橘子和一件崭新的羽绒服——这个冬天,她依然固执地怕孩子冻着。 两年前那个雪夜,罕见病带走了她唯一的孩子。从确诊到离世不过三百天,她抱着孩子跑遍北上广的医院,看着化验单上陌生的病名第一次感到绝望。为凑齐六十万手术费,她卖掉陪嫁的金镯子,丈夫在工地连续加班三个月累到咳血,却终究没等到医学奇迹。孩子咽气时小手还攥着她一缕黑发,次日清晨她照镜子,惊见满头青丝已成雪。 每隔十几天的探望已成仪式。陵园管理员老周红着眼眶说:“她总带着小马扎坐半天,有时削苹果,有时读绘本。上次暴雨,她撑伞护着墓碑自己浑身湿透,嘴里念叨‘宝宝不怕打雷’。”这些细节被路人拍下传至网络,七千多条评论里涌动着相似的故事——原来每座城市都有这样的父母,在殡仪馆寄存骨灰的格子前徘徊,在深夜整理再也不会穿的小衣裳。 罕见病家庭的世界是座孤岛。全国约两千万罕见病患者中,近七成曾被误诊,超八成家庭因治疗致贫。她不曾申请补助,因不懂繁琐流程;也没人告诉她,其实可申请心理干预。北京大学《罕见病群体生存状况报告》揭示:87.3%的失独母亲出现应激性白发,仅32%接受过专业心理援助。那些沉默的悲恸,最终都化作扫墓路上孤独的脚印。 当杭州推出AI纪念机器人让逝者“数字永生”,她仍用最原始的方式维系母爱。纸巾擦拭墓碑的力度像极了当年抚过孩子的额头,摆放的草莓要挑最红的,因为“崽崽最喜欢甜”。某些地方将这类祭祀列为“不规范”,可谁能指责这种跨越生界的温柔?心理学教授李静说:“未完成的哀悼会凝固时间,她不是在悼亡,而是在延续母亲的日常。” 网友@水里畅游的小金鲤的留言被赞上万次:“就怕走不出来,请替孩子看看春天。”更多母亲写下共同恐惧——肿瘤患者怕孩子未成年失怙,车祸幸存者睡前反复确认门窗。这种共鸣折射出当代人的生存焦虑:当意外比明天先到,我们该如何守护所爱? 她的银发不是衰老的印记,而是生命韧性的勋章。或许正如殡仪馆志愿者所说:“她每次离开时都认真叠好小马扎,轻轻拍掉衣摆的尘土。那份体面,是对命运最倔强的反抗。”社会救援体系尚存缝隙,但陌生人温暖的留言正织成一张接住悲伤的网。 若在某个清晨遇见陵园里的那抹白发,请不必惊扰。她正完成一场漫长的告别,而每个目睹故事的人,都在学习如何更有尊严地承载爱与被爱的重量。 南阳 墓地34岁白发母亲祭奠 罕见病离世3岁孩子吻墓 母爱永恒关注罕见病