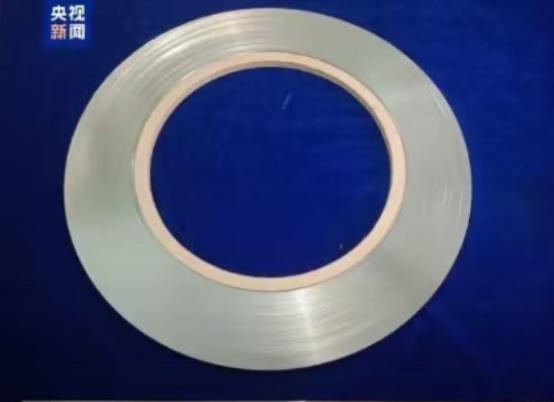

中国科学院传来大消息! 10月28日,中科院金属研究所宣布了一件事。戎利建研究员团队突破了核聚变用高温超导带材的金属基带技术。这东西以前一直靠进口,现在终于自己能造了。 这可控核聚变装置被叫做“人造太阳”,说白了就是模仿太阳发光发热的原理,把氢的同位素聚变成氦,释放出用不完的清洁能源,而且还没有核废料污染,算得上是人类能源的终极解决方案。 但这玩意有个大难题,里面的等离子体温度能达到上亿摄氏度,比太阳核心温度还高,必须用超强磁场把它“捆住”才不会乱跑。而制造这种“超级磁体”的核心材料,就是第二代高温超导带材。 金属基带,就是这超导带材的“地基”。戎利建研究员打了个很形象的比方,超导层和缓冲层材料得一层一层在它上面“生长”,就像盖房子先得打牢地基一样。 它不光要给整个超导带材当“骨架”,保证在高温、强磁场的复杂环境下不变形、不断裂,还得确保超导结构的完整稳定,性能好不好全看这基带的质量。 以前咱们虽然在超导带材的制备和应用上已经走在国际前列,但这最关键的“地基”却一直被卡着脖子,全依赖国外进口的哈氏合金C276基带。 进口的日子有多憋屈,行内人都清楚。以前买进口基带,价格高得特别离谱,因为人家垄断着技术,想卖多少钱就卖多少钱,咱们根本没有讨价还价的余地。 更让人头疼的是供货没保障,有时候项目等着基带开工,国外那边要么延迟交货,要么干脆以“技术限制”为理由断供,咱们的核聚变实验和超导产业发展只能跟着人家的节奏走。 像上海超导这样的企业,虽然早就能批量生产第二代高温超导带材,用在超导电力、磁悬浮等好多个领域,但基带依赖进口这事,一直是悬在头上的达摩克利斯之剑,就怕哪天突然被掐断供应链。 这次戎利建团队的突破,算是彻底把这把剑摘了。他们靠自己研发的纯净化制备技术,不光做出了高纯净度的C276合金,还做到了吨级的工业化生产,这可不是实验室里的小打小闹,是实打实能满足产业需求的量产能力。 更牛的是,咱们造的基带质量还更胜一筹,碳、锰、硫、磷这些杂质的含量,比进口产品还低,内部的夹杂物少得可怜,好多指标都达到甚至超过了国际水平。 要把这合金变成能用的基带,还得闯过加工这道难关。团队硬是攻克了超薄超长加工的技术难题,把坚硬的合金轧成了厚度只有0.046毫米的带子。这厚度还不到头发丝直径的一半,宽度12毫米,长度却能超过2000米。 拿在手里一看,表面光滑得像镜子,粗糙度小于20纳米,连细微的瑕疵都没有。别觉得它薄就不结实,在液氮温度下,这基带的抗拉强度能超过1900兆帕,换算下来,指甲盖大小的面积就能承受19吨的重量,比不少钢材都结实。 就算经过900摄氏度的高温加热5分钟,冷却后抗拉强度还能保持在1200兆帕以上,完全扛得住核聚变装置里的严苛环境。 现在这国产基带可不是只在实验室里能做出来,早就拿到多家企业去验证过了。用它造出来的高温超导带材,性能完全达到国际水平,已经实实在在用到了国内的相关科技项目里。 中科院金属所还跟东部超导科技(苏州)有限公司签了20吨的框架合作协议,接下来就是规模化应用的事,以后国内企业再也不用看国外的脸色买基带了。 这事的影响可不止是突破了一个材料技术。要知道,现在可控核聚变行业已经进入了砸钱扩张的阶段,国内规划或建设中的核聚变项目总投资已经超过1500亿元,要是将来商业化落地,每年的投资额可能达到几千亿元。 以前基带被卡脖子,就算有再多投资,核心材料跟不上也白搭,现在国产化突破了,整个产业链的主动权就攥在了自己手里。 像上海超导这样的企业,本来就能造超导带材和生产装备,现在有了国产基带,从上游材料到下游应用的全产业链自主化算是彻底打通了,性价比优势只会更明显,在国际上的竞争力也得往上走一截。 往大了说,这更是给我国的清洁能源战略加了个“强引擎”。全球都在抢核聚变技术的制高点,美国、欧洲的私营资本和科技巨头都在砸钱入局,咱们在核心材料上实现突破,等于在这场竞赛里抢得了先机。 而且高温超导带材不止能用在核聚变上,超导电力、磁悬浮列车、高场磁体这些领域都用得上。国产基带的量产会带动整个超导产业降本增效,比如超导电缆、超导限流器这些设备能更快普及,这对节能减排、优化能源结构的意义太大了。 以前总有人说咱们在高端材料领域“受制于人”,但这次戎利建团队的突破再次证明,只要肯下功夫钻研,所谓的“卡脖子”技术早晚能被攻克。 这不是偶然的成功,是科研人员常年累月攻关的结果,更是我国重视核心技术自主可控的必然。从依赖进口到自己量产,从性能追平到部分超越,这步跨越不光让“人造太阳”的梦想离我们更近了一步,更让世界看到中国在高端制造领域的硬实力。