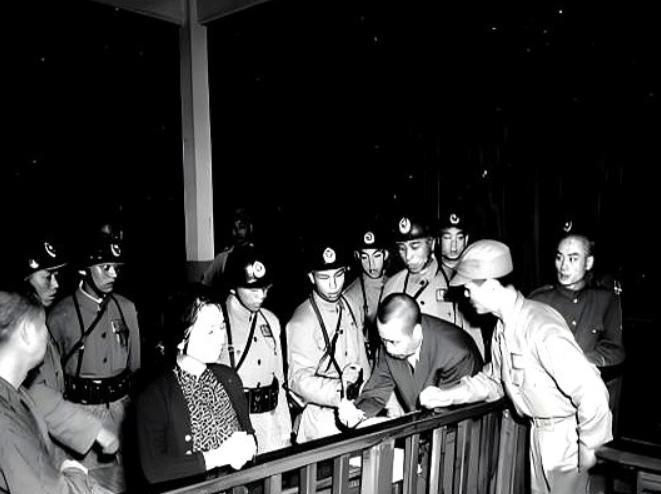

1949年,川军将领潘文华在起义前,发现枕边人七姨太每天都悄咪咪的,有次他开始调查结果发现枕边人七姨太是特务,随后潘文华既没惊动国民党,也没牺牲地下党同志,解决了这个麻烦,他是怎么做到的? 1949 年成都潘府寿宴后,烛火在廊下摇曳。 64 岁的潘文华被副官扶回房,假装醉得瘫倒在床。 眼角余光里,七姨太的身影悄悄转向书房方向 —— 他心一沉。 这晚的局,他为揪出内鬼已布了半个月。 这位早年护川的 “潘鹞子”,早把西南安危刻进了骨子里。 此前一个月,潘文华总觉得府里气氛不对。 每次和刘文辉、邓锡侯密谈起义,七姨太总会 “恰巧” 出现。 端茶时多站片刻,收拾碗筷时放慢动作,两人只能转聊家务。 等她离开,邓锡侯才压低声音:“老潘,你家这位怕是有问题。” 谁都记得,当年潘文华在川陕边境设防,挡住军阀混战,护了一方百姓。 更可疑的是每月两次的 “同德堂” 之行。 七姨太说去抓药调理身体,可副官汇报,她每次都和特务徐远举碰面。 回来没两天,保密局的人就会以 “拜访” 名义上门。 潘文华摸了摸腰间的战伤疤痕 —— 那是抗战时守长沙留下的。 当年他率部血战,硬生生把日军挡在城外三天三夜,护住了无数百姓。 转折点是那份被动过的绝密文件。 解放军作战部署锁进保险柜,他特意做了细微标记。 隔天查看,标记移位,而那段时间只有七姨太进过书房。 他没声张,只让参谋去查七姨太在重庆的家人近况。 这位深知民生疾苦的将领,当年在四川主政时,还修了两百多里公路,方便百姓出行。 调查结果让潘文华彻夜难眠。 参谋说七姨太的弟弟在重庆被保密局抓了,拿人要挟她当特务。 代号 “镜兰”,每月通过药铺传递情报。 副官攥着枪说:“将军,干脆解决了她,免得坏大事!” 潘文华却想起抗战时,他把自己的军粮分给饥民,如今更不能因私废公。 潘文华却摇了摇头,手指敲着桌案。 杀她容易,可她一死,保密局立马会察觉异常。 起义计划藏着成千上万人的命,不能冒这个险。 更何况,她陪了他八年,还给他生了两个孩子。 早年他在四川剿匪,曾单枪匹马劝降匪首,靠的从不是杀戮。 他最终决定设局,用寿宴引她暴露。 寿宴当天,他故意在酒桌上叹气:“手里有份机密,愁得慌。” 七姨太果然接话:“老爷放心,我帮您好好保管。” 潘文华心里冷笑,面上却装作欣慰:“有你在,我安心。” 这位曾在四川创办学校的将领,深知谋略比强硬更重要。 寿宴后,他把保险柜钥匙 “忘” 在客厅桌上。 半夜,他躺在床上听着动静,果然传来书房门轴的轻响。 透过门缝,他看见七姨太正翻着保险柜里的文件 —— 那是他备的假情报。 里面掺了些无关紧要的驻军调动,真核心早被他换走。 当年他指挥部队抗日,就是靠真假情报交替,骗过了日军。 七姨太刚把文件放回,潘文华就带着副官出现在门口。 她手里的文件掉在地上,脸色瞬间惨白。 “为什么?” 潘文华的声音很轻,却带着压人的重量。 她哭着跪下来:“我弟弟在他们手里,我没办法……” 潘文华想起自己当年为救被俘士兵,曾冒险和日军谈判,懂这种两难。 副官再次请命:“将军,不能留!” 潘文华却摆了摆手,让副官先出去。 他蹲下来,看着地上的女人:“我放你走,但你得把联络网交出来。”他知道,这是唯一能既除隐患又不暴露起义的办法。 第二天,七姨太交出了成都保密局的联络名单。 潘文华派亲信护送她离开四川,永远不许回来。 临走前,她给孩子们磕了三个头,泪水滴在青石板上。 潘文华站在门后看着,直到她的身影消失在巷口,才转身回书房。 他早已把西南百姓的安危,看得比个人恩怨重得多。 清除了内患,潘文华立刻联系刘文辉、邓锡侯。 12 月 9 日,彭县龙兴寺藏经楼里,烛火通明。 潘文华、刘文辉、邓锡侯三人签下起义通电。 消息传到成都,蒋介石正在收拾行李,当场愣在原地。 他没想到,前一天还 “顺从” 的潘文华,会突然倒戈。 这起义,让西南避免了一场血战,无数家庭免于离散。 第二天,蒋介石仓皇登上飞往台湾的飞机。 而潘文华的起义通电,让成都周边国民党军彻底乱了阵脚。 三十六万人跟着起义,十五万人主动投诚。 原本预计的西南解放,整整提前了两个月。 潘文华这一决策,直接减少了数万军民的伤亡。 这位一生护川、抗战、促起义的将领,用行动践行了 “保民” 的初心。 如今,正是潘文华一生的坚守与谋略,为西南和平铺就了道路。 西南大地的每一寸安宁,都记着这位 “潘鹞子” 的功绩,从未褪色。 主要信源:(中国军网——彭县起义前的“暗战”)