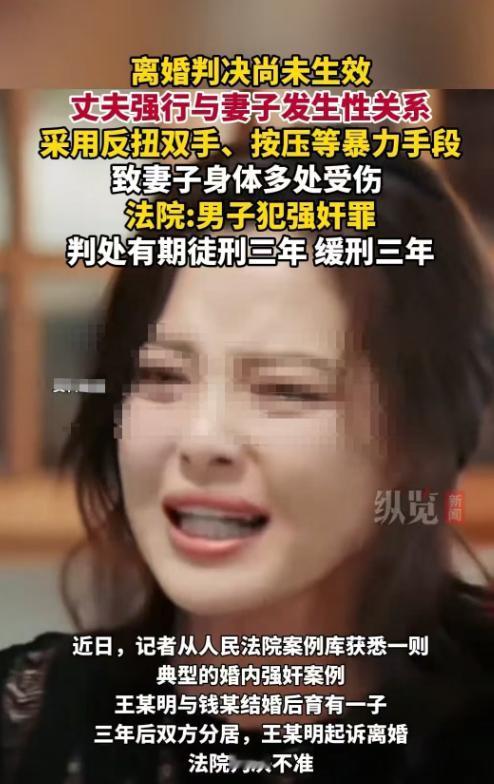

上海,王某明先起诉离婚,法院不允许;第二年,王某明又起诉离婚,法院允许了。他回去后,看到前妻钱某在收拾衣物,又忍不住强行和对方发生关系,结果被钱某告了。不过他的辩护律师称,虽然法院已判准予离婚,但判决书还未生效,两人还是夫妻关系,不应该认定为犯罪。最终法院还是判处王某明有期徒刑三年,缓刑三年,王某明并未上诉,判决已生效。 一起因离婚判决缓冲期引发的刑事案件,给所有夫妻敲响了警钟:婚姻关系的存续与否,从不是侵犯他人身体的借口,哪怕离婚判决书刚送达 5 天,“自愿同意” 仍是性行为不可逾越的底线。 王某明因在离婚判决生效前,强行与前妻钱某发生关系被判有期徒刑 3 年、缓刑 3 年的案例,用法律的重量,击碎了 “夫妻就默认同意” 的错误认知。 这起案件的脉络,藏着清晰的时间线和当事人复杂的心理纠葛,王某明与钱某婚后育有一子,随着婚姻矛盾加剧,两人早已分居。 起初王某明曾提起过一次离婚诉讼,却被法院驳回。这让王某明满肚子怨气:“不离婚,我俩就是法律上的夫妻,可她又不愿跟我同居,这算什么事?” 满心憋屈的王某明,在第二年再次提起离婚诉讼,10 月 8 日,法院最终判决准予两人离婚,判决书也已送达双方手中。 此时的钱某对王某明早已失望透顶,王某明也一心想分道扬镳,看似这段破碎的婚姻即将落幕,可钱某心里还藏着一丝顾虑 。 她并非不愿离婚,只是想给孩子一个 “表面完整” 的家,哪怕两人过不到一起,至少在孩子面前能维持和睦,让孩子感受到父母双方的爱。 10 月 13 日,距离法院判决仅过去 5 天,钱某想着趁判决生效前,去两人曾共同居住的住处收拾个人物品。 让她没想到的是,王某明竟也莫名出现在了这里。见到王某明,钱某本就没什么好脸色,全程不愿多言,只想尽快收拾完离开。 可王某明却没打算让她轻易走。他看着眼前的钱某,想到 “判决书已送但还没生效,我俩名义上还是夫妻”,一时冲动下,不顾钱某的激烈反抗,强行与其发生了性关系。 事后,屈辱与愤怒交织的钱某没有选择沉默,当即报警并提起诉讼。 面对指控,王某明始终固执地认为 “我们还没正式生效离婚,夫妻间发生关系怎么算犯罪”。但法院的判决给出了明确答案:性行为的合法性,核心在于 “是否自愿”,而非婚姻身份。 司法实践中,只要存在暴力、胁迫或明显违背对方意愿的情形,即便处于婚姻关系中,也构成强制性交罪。 最终,王某明被判处有期徒刑三年,缓刑三年,判决生效后他未提起上诉,为自己的冲动付出了沉重代价。 这起案件的法理逻辑十分清晰:婚姻从不是 “身体支配权” 的契约。无论是分居、起诉离婚,还是判决未生效的缓冲期,一方的身体自主权始终受法律保护。 王某明的错误认知,恰恰是许多人容易踩中的雷区 , 误以为 “夫妻身份” 能成为强迫性行为的豁免牌,却不知这种行为早已触碰刑法红线。 婚姻关系≠“默认同意”,哪怕是多年夫妻,只要一方明确拒绝,强行为之就是违法,严重者构成犯罪。 婚判决的 “生效缓冲期” 是法律留给双方的冷静空间,而非肆意妄为的机会,任何纠纷都该通过合法途径解决,冲动只会酿成大错。 其三,父母的冲突对孩子的伤害深远,王某明的获刑让家庭彻底破碎,孩子不仅要面对父母离婚的事实,还要承受父亲被刑事制裁的创伤,家庭监护与成长环境都需重新构建。 对深陷婚姻纠纷的人而言,此案更是一份 “避坑指南”:遭遇婚姻裂痕务必走法律程序,保持理性克制。 处理共同财物时,尽量请亲友见证或律师介入,避免单独接触,若遭遇强迫或暴力,第一时间报警并保留录音、伤情单等证据,必要时向妇联、法律援助机构求助。 归根结底,这起案件是对婚姻认知的一次深刻纠偏,它用刑事判决告诉我们:任何关系里的性行为,都必须建立在双方自愿的基础上。 尊重对方的意愿,守住法律的底线,才是处理亲密关系矛盾的唯一安全路径,切莫让 “夫妻身份” 成为触碰法律红线的借口。 对于此事,大家如何看? 信息来源:纵览新闻