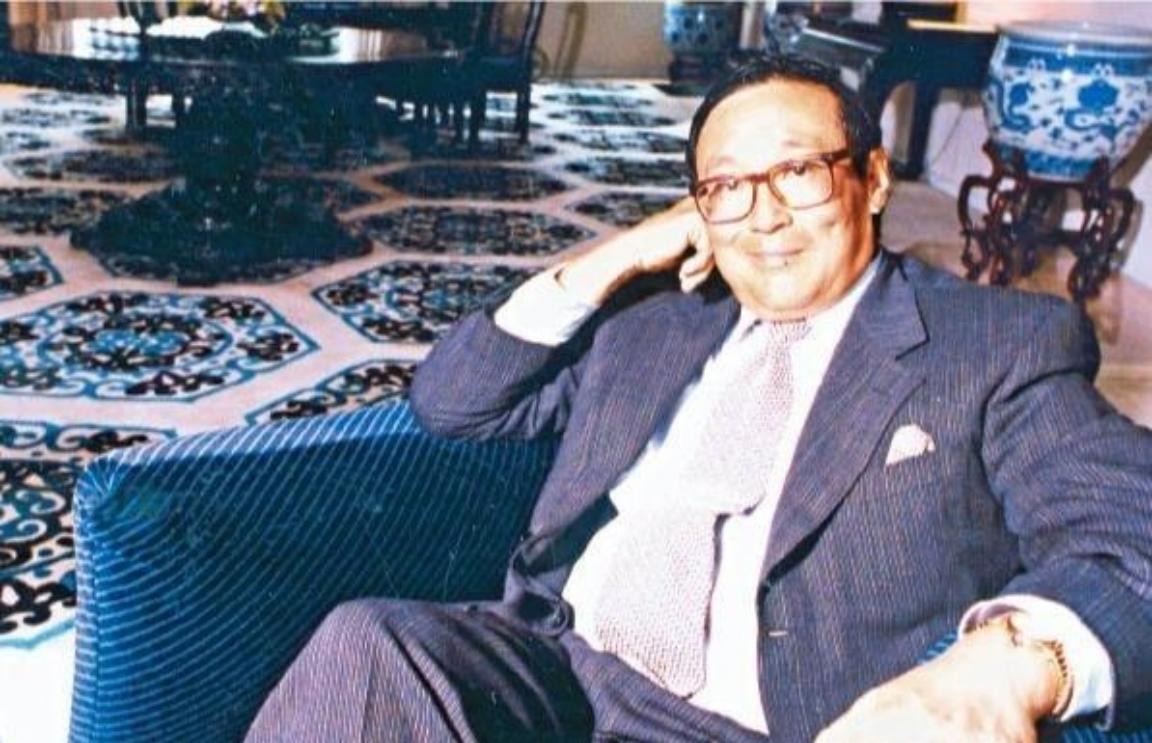

1985年,李兆基与刘惠娟离婚。离婚后,李兆基给刘惠娟购豪宅、建佛庙,记者就问他:“你和刘惠娟都离婚了,为什么还对她这么好?” 离婚的消息传出后,媒体一度以为这会是一场撕破脸皮的豪门大战。毕竟在那个年代,富豪离婚往往伴随着财产争夺、媒体炒作和家族动荡。 但令人意外的是,李兆基没有丝毫怨怼,也没有采取法律手段去减少分配。 他不仅主动为刘惠娟安排了体面的生活,更斥资数千万为她购置一幢位于半山的豪宅,并在其信奉的佛教圣地为她建起一座小型佛庙。 这一举动,让整个香港的舆论哗然。有人说他是在“赎罪”,有人说他是出于情义难断,还有人猜测,这背后是否藏着两人之间某种不为人知的秘密。 当时,记者在一次商业活动上逮住机会,向他提问:“李先生,您和刘太太已经离婚多年,为什么还对她这么好?还帮她建庙、买房,是不是感情还没放下?” 李兆基听完,微微一笑,神情平静。 他沉默片刻后说了一句后来被无数港媒引用的话:“我们虽然离了婚,但她曾经是我最敬重的女人,也是我两个孩子的母亲。做人不能忘恩。” 这句话简短,却重若千钧。 记者们本以为他会像其他富豪一样避谈情感,没想到他却用如此坦率而温情的方式回应,让人既意外又感动。 事实上,了解李兆基的人都知道,他是个极重情义、信奉善缘的人。他年轻时白手起家,从地产销售员一路做到香港“地产业四大家族”之一。 那时候,他身边最艰难的日子,正是刘惠娟陪他度过的。她帮他打理家庭、应酬宾客、照顾孩子,还在他创业初期,用自己娘家的积蓄帮他渡过难关。 李兆基曾多次在私下里对朋友说过:“我今天能有今天,刘惠娟功不可没。” 只是随着事业的扩张,二人逐渐走上了不同的生活轨迹。李兆基忙于生意,常年奔波在外;而刘惠娟则逐渐信佛向善,热心慈善。 两人的世界观与生活节奏慢慢出现了裂痕。离婚不是因为仇恨,而是因为走到了人生的不同阶段。 离婚后,刘惠娟并没有公开发声,也从未接受任何采访。她默默搬进了李兆基为她购置的那栋豪宅,远离名利场,终日念佛修行。 几年后,那座由李兆基出资兴建的佛庙完工,刘惠娟便常年居住在附近,每天诵经礼佛。庙内有一面铜牌,上面刻着八个字——“以德报怨,以善结缘”,落款正是李兆基。 这让许多人看到了这位地产巨擘不为人知的柔情与善意。 有一次,李兆基在接受电视专访时被问到:“您对婚姻失败有遗憾吗?” 他淡淡一笑:“遗憾是有的,但我更感恩。我们都曾尽力去爱,也尽力去成全。人生的缘分,有时候不是长久陪伴,而是互相成就。” 此后多年,李兆基虽未再婚,但与刘惠娟保持着平和的关系。 每年佛诞、农历新年,他都会派人送去供品与礼金,表达敬意。即使后来他身价早已过千亿,这份旧情依然被他妥善安放在心底。 在香港商界,人们常说李兆基“既是精明的生意人,也是有情有义的长者”。他的员工也常提到,李先生有个信条:“财富是身外之物,恩情才是最难偿的债。” 有人评价道:“李兆基给前妻买豪宅、建佛庙,看似奢侈,实则是一种人品的体现。他懂得在分开的关系中留下温度,而不是伤口。” 而多年后的刘惠娟,也被拍到几次出现在佛庙前,神态安详,气质恬淡。据说她从不谈李兆基的事,只在别人提起时淡淡地笑:“他是个好人,有情有义。” 这段离婚后的情分,成了香港众多豪门故事中最令人唏嘘的一笔——没有撕裂、没有对立,只有成全与感恩。 有人说,这才是成熟爱情的最高境界。 李兆基在晚年接受一次媒体采访时,最后又说了一句话:“一个男人能否成功,不在他赚了多少钱,而在于他如何对待曾经的人。” 这句话,再次让全场安静了许久。