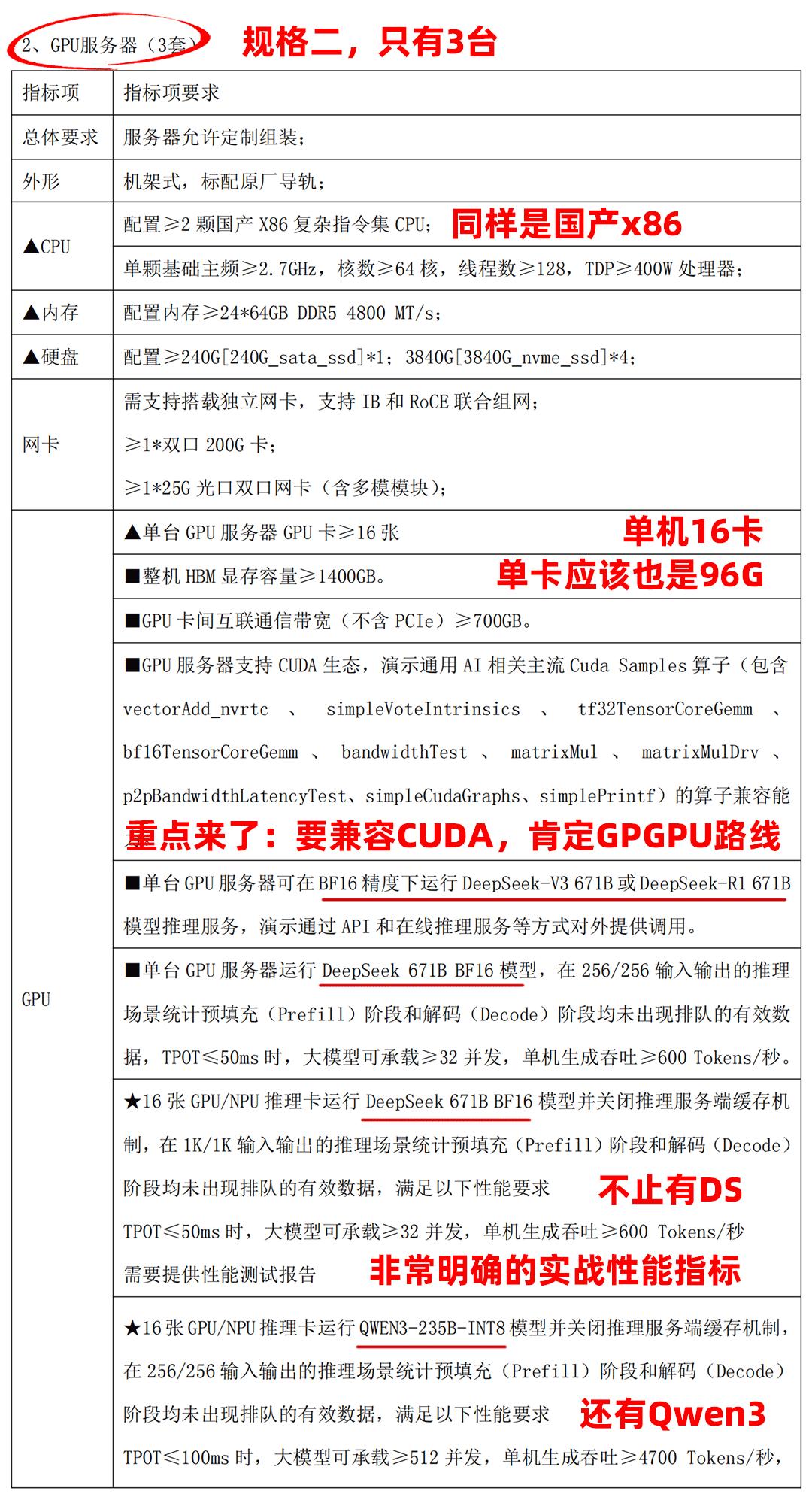

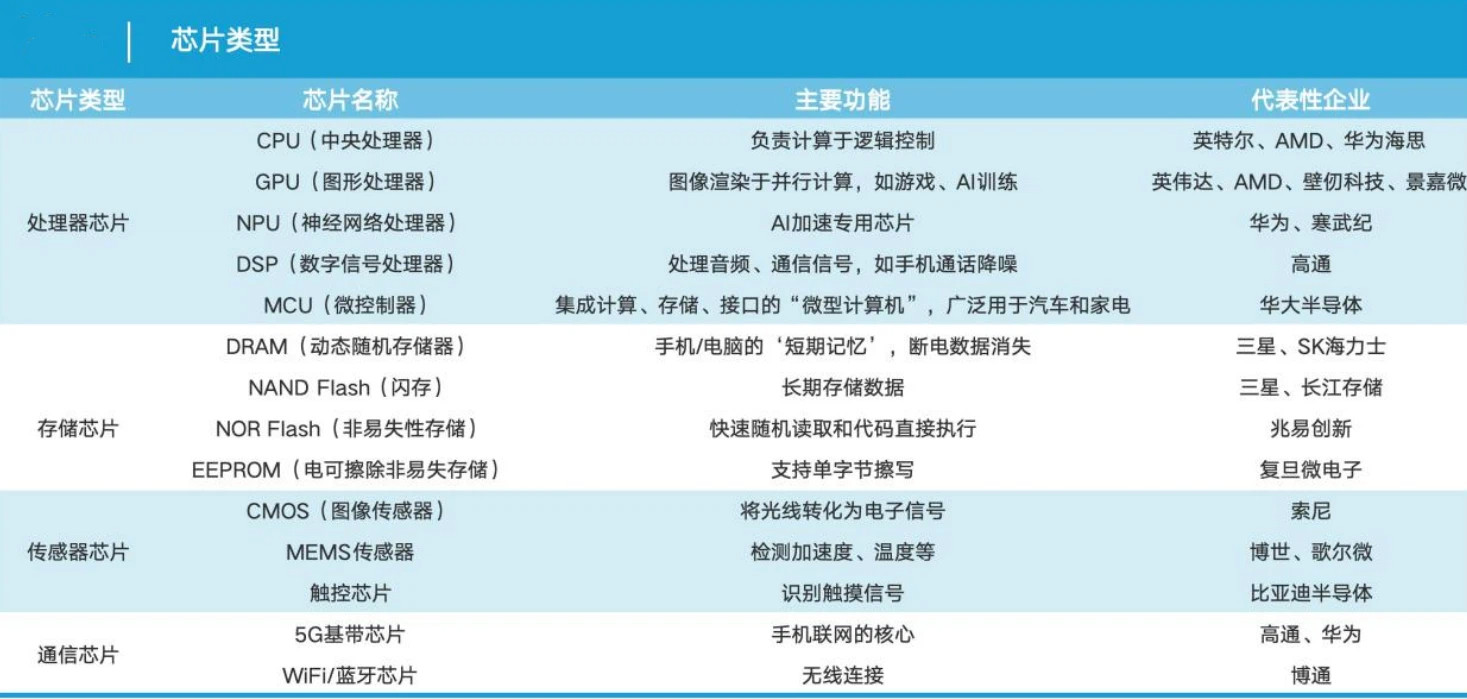

主导权发生转移!高校GPU绕开N卡走国产开放生态? 某985高校发布了一项总预算超2100万元、共采购13台GPU服务器的大型算力招标。释放出的算力生态转向信号非常明确: ·首次在技术条款中完全拒绝进口GPU卡,必须采用国产AI芯片; ·明确要求支持DeepSeek、Qwen等国产大模型推理,分别对应BF16、INT8精度场景; ·指定要能兼容CUDA开发生态及常用样例,并在30分钟演示中完成模型推理、测评指标。 国产GPU厂商终于被拉进了主流生态能力的选拔场。从曾经对NVIDIA CUDA体系的路径依赖,走向对“国产兼容生态”的系统性验证,谁能支持主流国产模型与开源开发者生态、谁能快速完成落地部、谁的软件栈更接近CUDA,谁在这个语境下天然占优。 过去,科研机构构建AI实验平台时默认使用N卡,架构成熟、工具链完备、文档丰富,迁移成本低,但也相对闭环。随着国产替代成为政策与预算的现实要求,单纯的“卡强”已不再构成优势,更重要的是,国产已具备了不同程度的替换、响应实力。 被誉为“国产AMD”的沐曦,是国内较早布局GPU并实现商业化落地能力的企业之一,致力于自主研发全栈高性能GPU芯片及计算平台,高度兼容CUDA生态。其配套研发的MXMACA软件栈,也在积极拥抱全球开发者丰富的开源成果,具有较高的易用性和迁移效率。 摩尔线程,中国版英伟达,同样在国GPU领域具有一定代表性。建立了与CUDA接口对齐的开发平台,能支持主流AI框架的迁移部署,并形成了国产GPU生态闭环雏形。 海光则是将兼容生态推进得更彻底的一方:其GPGPU产品DCU不仅走的是通用计算路线,实现与现有CUDA工具链、国产DeepSeek、Qwen等主流大模型、编译器栈的深度对接。同时,DCU还能与其自研CPU,也就是X86路线下的国产优化产品,实现软硬协同、一体化调度,在教学科研的环境部署中更为稳妥。 从这次高校采购来看:不兼容CUDA、不支持国产大模型、不具备开放能力,将很难拥有入场券。换句话说,国产AI芯片的竞争不再是卡与卡之间的比拼,而是生态与生态之间的较量。