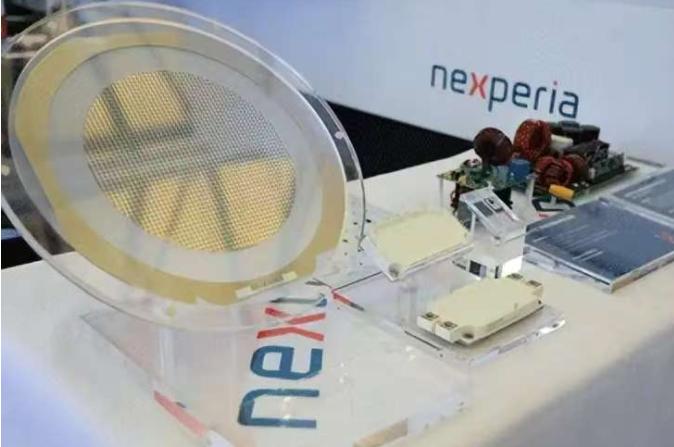

德国《明镜周刊》10月21日发文:“闻泰收购安世后,未押注荷兰,而是派专家拆解产线、迁产能回中国,此举堪有谋略,其两条腿走路:荷兰留研发,国内建基地,去年安世中国产能占全球72%,荷兰试图以断系统权限、停工资施压,却漏算闻泰早搭备用系统、换国内供应链,中国基地反超研发,推出国产SiC模块,还断荷兰研发资金,最终让欧盟车企承压,荷兰和欧盟的被动,彰显中企在产业链中,从被动接规到控关键、掌主动的转变,中国的成功并非偶然,安世事件便是最好证明!” 2019年闻泰科技花268亿买下安世半导体的时候,全球半导体圈子里的人都觉得,这顶多就是一次有钱的资本操作,毕竟安世虽说在全球功率半导体里排前三,但它的核心产能都散在荷兰、英国、德国,中国市场也就占它销售额的15%,谁也没料到,这买卖最后能把全球产业链的规矩都给改了。 收购完之后,闻泰走的第一步就出乎所有人意料。它没在荷兰接着盖工厂,反倒悄悄派了专家团队过去,把生产线拆了,把关键设备都打包运回中国。表面看像是把产业往回拉,其实是在下一盘大棋,荷兰那边留着搞研发,中国这边专心建生产基地,两条腿走路。 到2024年的时候,安世在中国的产能已经占了全球72%,以前全靠欧洲撑着的汽车芯片供应链,这下中国成了稳当的“压舱石”。 这步棋有多聪明?举个实在例子:安世在德国汉堡有个晶圆厂,专门做芯片毛坯,以前这些毛坯得先送到荷兰总部安排订单,再往下走。现在不一样了,毛坯直接运到中国东莞加工,做好了直接发给比亚迪、宁德时代这些客户,交货时间比以前快了40%。更关键的是,中国工厂的成本比欧洲低30%,就这一点,在全球汽车芯片打价格战时,安世一下子就占了上风。 到了2025年,荷兰政府突然对安世下手了,说是“国家安全”,把安世的全球资产冻了,断了中国团队的系统权限,甚至还停了部分员工工资,想逼着闻泰服软。 可荷兰人没算到两件事,一是闻泰早留了后手,2023年就搭好了完全独立的备用系统,从管理软件到生产控制软件全是国产的,荷兰一断权限,中国团队3天就切换过去,生产线几乎没停;供应链也早换了,70%的原材料都改成中国供应商,以前靠德国的高纯度硅片,现在沪硅产业就能稳稳供应。 二是技术上已经反超了。荷兰以为卡住研发就能拖慢中国,没想到安世中国的团队悄悄搞出了SiC模块,这东西是新能源汽车电驱系统的核心,以前一直是英飞凌、意法半导体这些公司垄断的。 现在中国做的SiC模块,成本比进口的低25%,性能还达到了国际一流水平,比亚迪、蔚来都直接用了。2025年上半年,安世中国的研发投入比去年涨了60%,申请的专利比荷兰总部还多。 荷兰这一制裁,反倒让安世成了全球汽车产业的“关键角色”。欧洲汽车制造商协会都急了,说安世的芯片库存只够撑几周,可找新的供应商得好几个月才能通过认证。大众、宝马没办法,只能紧急找中国的时代电气、士兰微要货,可这些公司的产能短期内根本补不上缺口。 更有意思的是,安世中国产能一上来,直接冲击了欧洲自己的工厂。以前博世、大陆集团这些客户都靠安世欧洲工厂供货,现在发现从中国买不仅更便宜,还更稳定。2025年三季度,安世中国对欧洲的出口额比去年涨了120%,可荷兰工厂的订单却掉了35%。欧盟这下两难了:制裁中国企业吧,反倒让中国的产业链更结实;再接着施压,自己家的车企就得更难受。 其实这背后,是中国半导体企业从“跟着别人规矩走”到“自己定规矩”的转变。以前中国企业只能被动接受国际标准,现在安世中国已经牵头定了两个车规级半导体的国际标准,在功率器件这块有了话语权。闻泰也用这事证明了:真正的产业安全,不是靠别人赏饭吃,而是从设计、制造到封装,每一步都自己攥在手里。 现在的安世早不是当年那个靠欧洲产能吃饭的“代工厂”了。中国基地不光能生产成熟的芯片,还在研发下一代的氮化镓器件,连荷兰研发中心的一些项目,都得靠中国工程师帮忙。这种角色的转变,就是中国半导体产业十年磨一剑磨出来的。 安世这事其实戳破了全球产业链的“脆弱点”,要是用政治干预代替市场规律,最后吃亏的往往是那些觉得自己能掌控一切的人。闻泰用五年时间,从一个“收购者”变成了改写格局的人,关键就在于靠生产做盾牌,靠创新当武器,在危机里练出了别人替代不了的本事。 这事还没结束,但中国半导体产业已经用实际行动说明:不管外面怎么打压,都挡不住它往上走的脚步。就像闻泰自己说的:“我们不会向政治压力低头,要赢,就赢在技术上。”