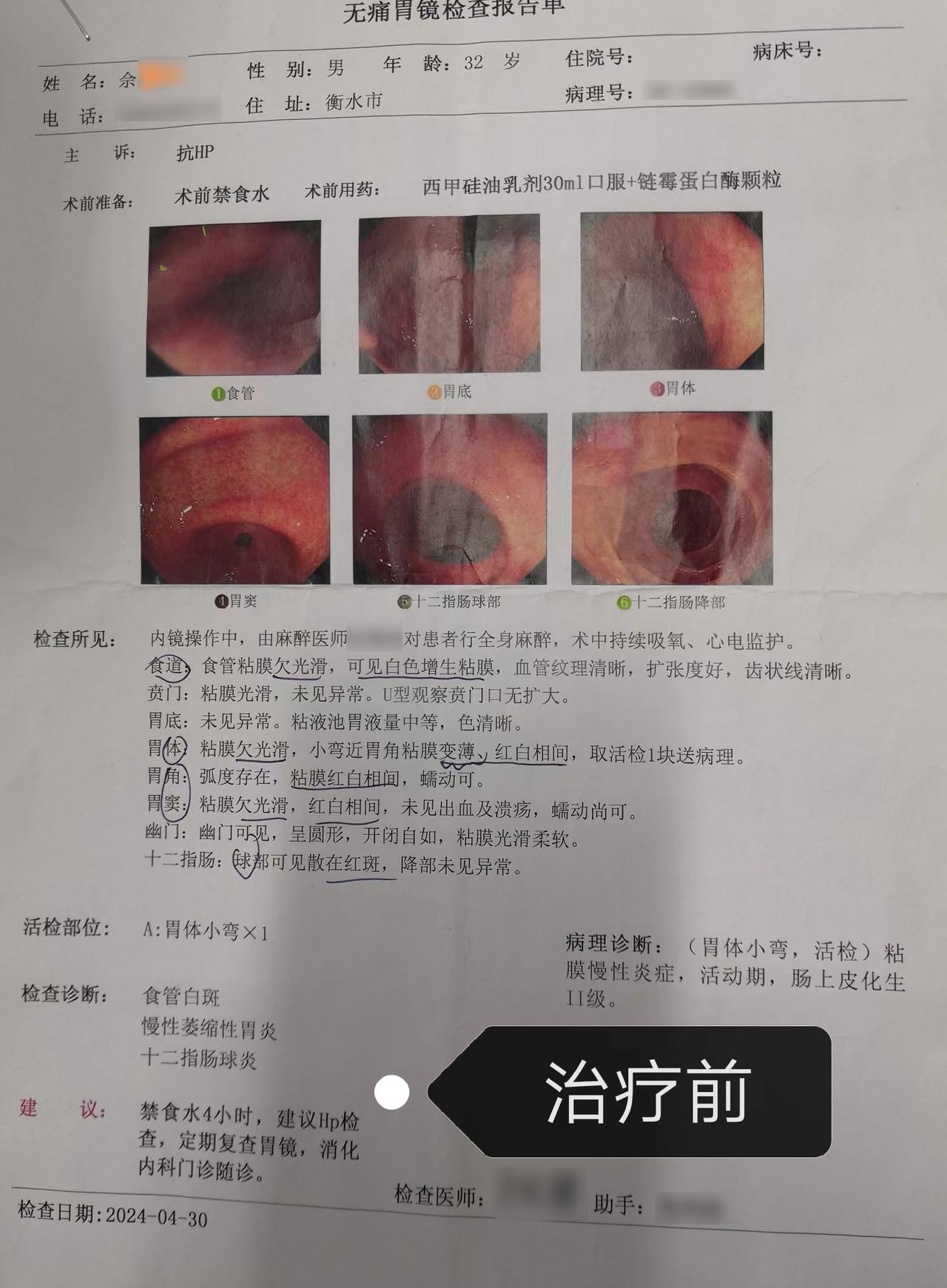

李兰娟院士提醒:胃部开始癌变的第一信号,吃东西可能就知道 “饭一入口,就顶得慌、酸得厉害,是不是胃要出事了?”不少患者这样问。矛盾就在这儿:很多人把胃癌当“老胃病”,等疼得受不了才去查,往往已错过黄金期。 前阵子体检季,我门诊挤满了“消化不好”的朋友。有人说近来吃两口就饱,有人夜里反酸灼心,还有人瘦了十斤以为“减肥成功”。这些看似小毛病,可能是胃部“亮黄灯”。 每年秋冬进补热潮、节假日聚餐增加,油腻、酒精、熬夜叠加,胃负担骤升。近期新闻也提醒我们,长期胃胀早饱并非小题。此时多留个心眼,常能抢在疾病前面。 关键信号之一是“早饱”。平时一碗面吃光,近期半碗就撑,伴随嗳气、腹胀,持续两三周以上,要警惕。原因是肿瘤或黏膜病变影响胃排空,让胃像被松紧带勒住。 另一个值得留意的是“进行性厌肉”。以前爱吃荤,最近闻肉就腻、吞咽别扭,同时体重悄悄往下走。能量摄入未变却持续消瘦,是需要尽快就医的红灯。 还有“进行性上腹疼”。不是吃点药就缓解的小痛,而是逐渐频繁、夜间也发作,伴黑便、贫血、皮肤蜡黄。若家族中有胃癌史,更不能拖。 我有位56岁患者,自诉“吃快了就噎心口”,自以为咽炎。胃镜发现早期胃癌,内镜下黏膜切除,三个月恢复工作。抓早期,治疗轻、预后好,这不是口号,是现实。 从中医看,胃主受纳、和降。脾胃虚弱、肝气不舒,久则“痰瘀互结”。这与西医所见慢性炎症—黏膜不典型增生—癌变的链条并不矛盾,可互相印证。适度调气和胃、少辛辣酒烫,是基础。 科学证据告诉我们,幽门螺杆菌是明确致癌因素。国家指南建议对检测阳性者规范根除,并复查。根除后胃癌风险显著下降,但并非归零,仍需定期监测。 别把“胃药”当“遮羞布”。反复靠抑酸药顶着不查,像拿香水盖住燃气味。真正要做的是评估危险信号,必要时做胃镜,这是发现早癌的金标准。 何时必须胃镜?年龄≥40岁且出现早饱、消瘦、贫血、黑便、进行性疼痛、反复呕吐;或有幽门螺杆菌感染、萎缩性胃炎、胃息肉、家族史者。别怕镜,十分钟的事,换来心安。 饮食上,学会“顺胃”。饭菜温热为宜,少烫口食物,减少腌制、熏烤,增加果蔬和优质蛋白。喝酒量从“逢场作戏”改为“能不喝就不喝”。作息规律,给胃留出修复时间。 日常一个“吃”字,最能暴露胃的情绪。吃快、吃多、吃晚,都是在挑战胃的底线。把筷子放慢,七分饱,细嚼慢咽,让胃有喘气的机会。 对中老年朋友,我更建议把体检“升级”为风险管理。首次胃镜定基线;有萎缩、肠化者按医嘱1–3年复查;幽门螺杆菌阴转后一年复测,巩固疗效。 常见误区需要纠正:年轻就不会得胃癌?并非绝对;没有疼就没事?早期多无痛;吃保健品能防癌?证据不足,反而耽误诊治。别让侥幸心理当主心骨。 在诊室我常说,胃像一口老砂锅,最怕冷热急变与猛火久炖。你对它温柔,它就回以稳定;你对它“连轴转”,它就用信号抗议,而这些信号,往往在吃东西时最早出现。 如果你最近出现持续早饱、厌肉、上腹痛加重、黑便或体重下降,请先不要自诊自疗,尽快到消化科评估,按医嘱完成幽门螺杆菌检测与胃镜。越早确定,越能简化治疗。 国家分级诊疗与癌症早诊早治项目正在推进,基层就能完成初筛。相信科学、主动筛查、规律生活,这是守护脾胃的三把钥匙。 愿每一口饭,都是安心的味道。看懂身体的提醒,别让“第一信号”悄悄溜走。