雍正晚年,有个宫女不爱打扮,天天就知道在御花园种菜。雍正却对弘历说:“等你当了皇帝,第一个就得封她为贵妃,她能保大清三十年风调雨顺。”

1735年,雍正蹲在御花园西北角的菜畦边,看着素年掐青菜。然后他转过身对弘历说:“等你登基,第一个封她为贵妃,她能保大清三十年风调雨顺。”弘历盯着那个宫女的背影,满是不解。这个在宫里待了二十多年的宫女,凭什么让父皇这么看重?

素年本来姓钮祜禄,她父亲是江南嘉兴的秀才。康熙末年,江南连着三年大旱,地里颗粒无收,老百姓只能啃树皮填肚子。她父亲懂种地,带着乡亲们改农具、修水渠,硬是让干巴巴的田地长出了绿苗。可后来有人诬告他“拉帮结派想造反”,抄家的时候,父亲急得吐了血,死在了牢里。母亲带着14岁的素年逃到京城,为了活下去,只能把她送进宫当宫女。

入宫那天,素年攥着母亲塞给她的菜种,在午门前磕了三个头。她没哭,因为她记得父亲说过:“把菜种种在土里,日子就有盼头。”

刚进宫时,素年被分到御膳房择菜。周围的宫女都在学打扮,攒钱买绒花,跟着嬷嬷学梳头,盼着能被皇上或哪位主子看上。可素年总盯着御花园里的一片荒地。那是雍正没当皇帝时的旧菜园,早就长满了杂草。

有一天早上,她偷偷把荒地上的草除了,撒下从家乡带来的菜种。半个月后,青菜苗冒了出来,被路过的雍正看见了。雍正还笑着说:“倒会偷偷摸摸种菜。”干脆把那块地赐给了她,允许她每天去打理。

素年的菜园子,成了御花园里最特别的风景。她穿着洗得发白的宫装,头发挽成最简单的发髻,连一朵绒花都不插。天不亮就蹲在地里,浇菜用的是御沟里的活水,施肥用的是自己沤的肥料,就连被虫子咬过的菜叶,都要捡起来喂宫里的猫。

更特别的是,她从不让菜苗“娇生惯养”,可也从不多拿一棵菜。收获的时候,一部分送到御膳房,一部分分给打扫御花园的太监宫女,剩下的晒成菜干,托人捎回江南老家。

雍正曾经悄悄问她:“为啥不给自己留些?”她蹲在田埂上擦汗:“我爹说过,菜是种给别人吃的,自己吃不完,才算有本事。”

她的“本事”不光在种菜上。见御膳房的太监总把菜苗养死,她就把改良的种植方法写成纸条,贴在菜窖门口。见江南进贡的菜种容易烂,她试着用草木灰拌种,居然让发芽率提高了三成。后来,这些方法被写成《御园农桑要略》,送回江南,乡亲们照着种,连年丰收。

雍正晚年,朝堂上党派争斗越来越厉害,他的猜忌心也重。可他偏偏信素年。有一次,宫里丢了银簪,所有人都怀疑是素年,雍正却摆手说:“她连一个铜板都不贪,会偷簪子?”

在雍正眼里,素年不是“种菜的宫女”,是“心里装着大清的人”。她的“没欲望”,比任何荣华富贵都珍贵。因为后宫里太多女人盯着地位、盯着恩宠,只有她盯着“百姓的饭”。

雍正临终前对弘历说:“你以为我要封一个种菜的宫女为贵妃?是封她的‘心’。她懂种地,懂百姓,懂江山要靠什么来守。后宫里那些争着要地位的,哪个会种菜?哪个会想百姓的饭?”

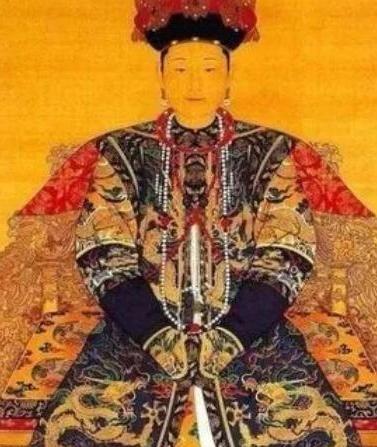

1735年,雍正去世。弘历登基,第一件事就是下旨:“封御园种菜的宫女素年为端慧贵妃,赐她住在长春宫,保留御园的菜畦。”

旨意传开,后宫里议论纷纷。一个宫女,没家世,没孩子,凭什么封贵妃?可乾隆亲自去长春宫宣旨,见素年还在浇菜,手里攥着锄头,就说:“先帝有遗旨,你得听。这菜畦,也留给你。”

素年成了贵妃,却还是那个爱种菜的素年。之后,乾隆常去看她,不聊朝政,就听她说:“今年雨水多,得把菜垄垫高”“南方的水稻品种,北方也能试试”。乾隆照着做了,推广素年的“抗旱菜种”,疏通江南的水渠,甚至把“重视种地养蚕”写进了圣旨。

乾隆初年,大清真的“风调雨顺”。江南没闹旱灾,北方没闹蝗灾,老百姓的粮仓都满了。

素年活到六十六岁,去世那天,还在菜园里拔草。乾隆听说后,停止上朝三天,亲自为她守灵。她的菜园子被宫里保留下来,后来乾隆下旨:“素年贵妃的种植方法,让内务府整理成册子,发给各省的官员,让天下百姓都学学。”

她没有呼风唤雨的本事,却用一把青菜,种出了大清的“风调雨顺”。素年不是什么“传奇皇后”,她是御花园里最朴实的“种菜人”。她的贵妃之位,不是因为容貌,不是因为家世,是因为她“把百姓的饭放在心上”。

雍正说她能保“风调雨顺”,其实是说一个朝代的安稳,不是靠什么神通,是靠有人愿意蹲在地里把菜种好,靠有人愿意把“老百姓的生活”当成一辈子的事。