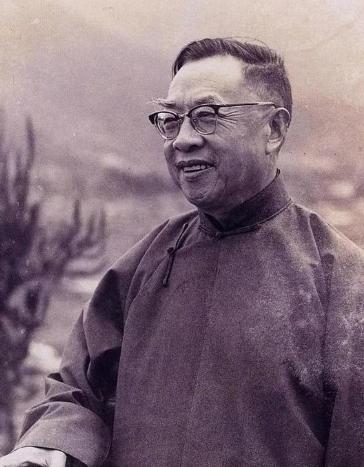

1990年,95岁高龄的他被赶出了自己的家,短短两个月就郁郁而终,至死也没能再看一眼海峡彼岸的故乡,他著作等身,与思勉、陈垣、陈寅恪并称为“史学四大家”,他出生名门,一生致力于历史和教育事业,创办著名的香港中文大学,他就是一代国学大师钱穆。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1895年,钱穆出生在无锡的一个书香家庭,家中藏书丰富,文化氛围浓厚,少年时,他聪明过人,但家庭很快因父亲早逝而陷入困顿,中学未毕业的他,早早挑起生活的重担,成为一名小学教员,教书之余,他利用碎片时间读书自学,夜晚借着油灯读史书、抄古籍,这种坚持和勤奋,为他日后的学术道路奠定了基础。 钱穆的学术起点并不高,他完全是靠自学走出了一条路,没有老师指导,他就凭自己的理解琢磨古籍;没有条件读大学,他便在乡村教书时一点点积累学问,30多岁时,他的文章被史学家顾颉刚发现,得到赏识,从此,他走进了学术界,成为燕京大学的讲师,随后又受聘到北大,一个自学成才的乡村教师,站上了中国最高学府的讲台,这在当时是非常罕见的。 他在北大的课堂上大受欢迎,讲课不喜欢用复杂术语,而是讲得清楚明白,学生们都爱听,抗战爆发后,学校迁往昆明,他随之加入了西南联大,在极其艰苦的环境中,他坚持教学,甚至在破庙和草棚里为学生授课,他认为战争年代,文化的传承尤为重要,历史是民族的根,不能断,这种信念支撑着他完成了《国史大纲》一书,这本书出版后,引起了很大的反响,它不仅是一部史书,更是一种文化态度,提醒国人要珍视自己的文化根基。 1949年后,钱穆选择去了香港,当时的香港教育以西方体系为主,中文教育几乎无人重视,年轻一代对本民族的文化了解甚少,这让他十分忧虑,他认为,一个民族如果失去了文化根基,就会变得无所依靠,于是,他决定创办一所学校,专门教授中国传统文化,1950年,他和几位朋友在香港创办了新亚书院。 新亚书院的条件极为简陋,最初甚至连教室都靠借用,资金也非常紧张,钱穆不仅亲自授课,还四处筹款维持学校运转,他坚持自己的教育理念,要求学生学习中国传统文化,打下扎实的历史基础,他认为教育不只是传授知识,更是传承文化和精神,尽管学校初期困难重重,但钱穆从未动摇,他的努力最终有了回报,新亚书院逐渐发展壮大,成为香港中文大学的重要组成部分。 在香港的十几年里,钱穆不仅为教育事业倾注了心血,也写下了许多重要的著作,他的学术研究和教育工作,始终围绕着一个核心目标——传承中华文化,他对学生严格要求,但教学方式通俗易懂,学生们从他的课堂上不仅学到了历史知识,也学会了如何理解和热爱自己的文化。 1967年,钱穆应邀到台湾定居,住进了阳明山下一处被称为“素书楼”的住所,在那里,他继续写作和讲学,整理出一系列重要的学术成果,包括《中国历代政治得失》等,他年事已高,但依然笔耕不辍,每天坚持读书和写作,他认为,学问和生命一样,需要不断成长。 1990年,他因“占用公产”的指控,被迫搬离住了多年的素书楼,这对一位95岁的老人来说是沉重的打击,搬家不久后,他的身体迅速恶化,在生命的最后时光里,他常常念叨着故乡无锡,他希望将自己的骨灰带回家乡,落叶归根。 两个月后,钱穆在台北去世,他的一生虽充满坎坷,但他留下的学术成就和教育成果,却成为中华文化的重要财富,他的学生回忆说,钱穆一生致力于教育,不仅教人知识,更教人如何做人,他讲历史,不是为了让人背诵年代和事件,而是为了让人懂得文化的根在哪里,民族的精神是什么。 信息来源:大师身影:钱穆.香港中文大学