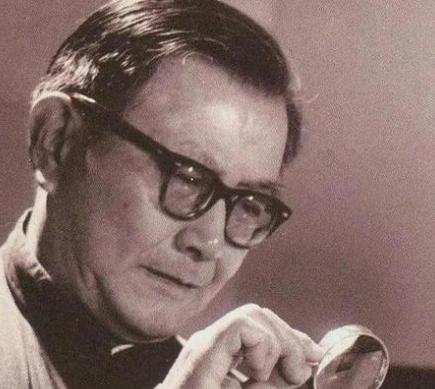

1954年,一批犹太商人想把原子弹的浓缩铀卖给我国,周总理立即找来一位科学家验货,最后科学家得出结论:不达标。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 新中国成立后的最初几年,百废待兴,内外交困,那是一个风雨如晦的年代,外部世界并不看好中国的前途,美国在朝鲜半岛没有讨到好处后,依然频频向中国发出威胁,彼时,发展核武器不仅是科技的追赶,更是国家安全的迫切需要。 可研制原子弹并不是一件容易事,最初,中国对制造核武器所需的浓缩铀知之甚少,既无先进设备,也缺少专业人才,正当大家一筹莫展之时,一批来自海外的犹太商人主动联系中国政府,自称手中有原子弹所需的浓缩铀,可以低价卖给中国,这消息让不少人内心起伏,但也有人保持冷静,觉得其中必有玄机。 当时的决策层非常警觉,毛主席和周总理获悉此事后,并没有立刻作出决定,而是下令务必核实清楚,毕竟,这关系到国家的利益和安全,负责检测样品的任务,最终落在了杨承宗的肩上,他是那个年代极少数深造归国的放射化学专家,曾在法国居里实验室钻研多年,学成后毅然带着仪器和图书回国,一心为祖国贡献所学。 杨承宗回国后,带领团队在极为简陋的环境下,硬是把一个小小实验室建了起来,他对科学极为认真,不论设备多么落后,都不肯有半点马虎,这次,面对神秘商人递来的“浓缩铀”样品,他更是谨慎,团队日以继夜地分析样品成分,反复实验验证,只为给国家一个可靠的答案。 几天后,检测结果出来了,所谓的“高丰度浓缩铀”,其实和天然铀无异,铀235含量极低,远不能用于核武器,这一发现让所有人都松了口气,事实证明,那批犹太商人并没有带来什么“馅饼”,而是试图用假货套取中国的资金,这场看似美好的交易,实则是一场设计精巧的骗局。 这件事的真相浮出水面后,杨承宗及时向上级汇报了检测结论,决策层也随即中止了与商人的接触,这批神秘人很快销声匿迹,没有留下丝毫痕迹,这场风波过后,所有参与者都更加清楚,任何来自外部的“捷径”,都不能轻易相信,只有靠自己,才是国家安全最可靠的保障。 这场骗局虽然没有给中国带来经济损失,却让人警觉,有人猜测,这背后或许有更深层次的国际背景,有人认为,那些商人很可能只是受人指使,目的就是让中国在核计划上“走弯路”,甚至陷入麻烦,无论真相如何,这次事件给决策层和科研人员都上了生动一课。 识破骗局后,中国科学家更加坚定了自力更生的信念,国家随即启动了大规模寻找铀矿的任务,1954年,地质专家们分批进入湖南、广西等地开展秘密勘查,顶着种种困难,日夜兼程寻找关键资源,没多久,科研队伍在广西发现了铀矿石,这为中国核工业的起步提供了第一桶“黄金”。 杨承宗不仅仅是“识破骗局”的科学家,更是中国放射化学领域的开拓者,他早年就显示出对科学的热情和执着,留学法国时,师从世界顶级科学家,条件再优厚也没动摇过回国的决心,带着十几箱实验设备和资料,冒着风险回到祖国,他一直坚信,只有自己的力量,才能托起中国的科学梦想。 回国后,他投身到放射化学的基础建设中,从制定科研计划、开设课程、培养新人,到组建国内第一批专业实验室,几乎每一步都有他的身影,他教导学生:“科学要敢于创新,绝不能闭门造车,”许多后来在核事业中大显身手的年轻人,都是他一手带出来的。 在中国核工业初建阶段,杨承宗还负责攻克铀提纯的关键技术,那时设备简陋,环境艰苦,他带领团队发明了一套适合国情的方法,最终提前完成了高纯度核材料的生产任务,正是这些不起眼的技术突破,为中国第一颗原子弹的研制提供了保障。 随着中国核工业步入正轨,杨承宗又投身到教育和管理工作中,他主持创建了放射化学和辐射化学两个学科方向,完善了教学体系,鼓励学生们动手实验,到六十年代,他转到核材料研究和工厂建设一线,继续带领团队探索更高效的技术路线,无论是在教室里,还是在工厂车间,他都以身作则,亲力亲为。 改革开放以后,他还积极参与高等教育改革,推动高校扩招和自费办学,他甚至三次把自己的津贴全部捐给学校,帮助改善实验和教学条件,晚年时,他把自己的全部心血和智慧,继续投入到青年人才培养和学术交流之中,他一直说,科学的路只有不断前行,才会有希望。 杨承宗一生淡泊名利,不喜欢在各种场合露脸,他把全部精力用在了科学研究、人才培养和行业建设上,到晚年,他把自己的遗体捐给医学研究,希望能为社会再做最后一点贡献,他去世后,学生们自发为他建立了铜像和教育基金,以纪念这位默默奉献的“幕后英雄”。 信息来源:新京报《铭记,“邱小姐”背后的他们》