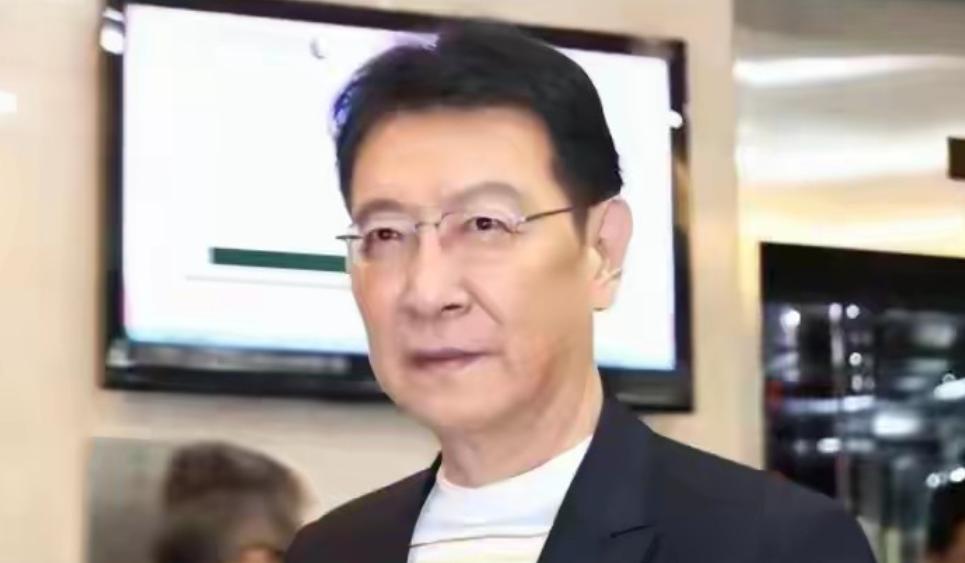

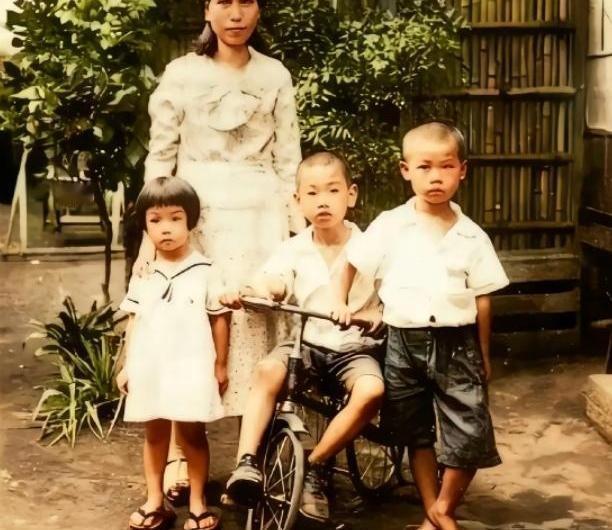

1949年杨振宁和邓稼先在芝加哥大学,风华正茂,帅气逼人。没想到我们的伟大的科学家邓稼先可以这么帅,为了祖国都累变形了!国之脊梁邓稼先62岁,无惧核辐射!立志报国,无私奉献!实在令人敬佩!杨振宁先生对世界和中国科学还是做出很多贡献的,他们无愧于是中国的英才。 这张照片里并肩而立的两个青年,交情早不是从芝加哥大学才开始的。12岁的邓稼先在北平崇德中学撞见高两级的杨振宁时,恐怕就没想到,这份始于父辈同乡情谊的缘分,会延续半个世纪。两人后来同入西南联大物理系,在茅草屋顶下听叶企孙、吴大猷这些名师授课,课下挤在大树旁念古诗,辩论起物理问题能从茶馆吵到宿舍。乱世里的求学时光苦得掉渣,他们却能躺在青布棉大衣上晒太阳,把对家国的期盼藏进“中兴业,须人杰”的校歌里。 邓稼先的家国心,早刻在少年骨血里。13岁那年,日军逼北平学生举旗游行,他当众把日本国旗撕得粉碎踩在脚下,眼里的怒火吓傻了围观的汉奸。1940年南下逃难前,哲学家父亲邓以蛰摸着他的头说“学科学对国家有用”,这句话成了他一生的标尺。1948年赴普渡大学读博,他只用23个月就拿下学位,比旁人快了近一半,只因出国前就跟好友撂下话:“祖国建设要人才,我一定回来”。 1950年8月29日,拿到博士学位才9天,邓稼先就登上了归国客轮。而杨振宁选择留在海外深耕理论物理,这并非所谓的“选择差异”,而是两种报国路径的开端。谁也没料到,1958年那个夏天,邓稼先接了个电话后对妻子许鹿希说“要去办件大事,可能一辈子都不能联系”,从此就从公众视野里“消失”了——他成了核武器理论部主任,一头扎进了罗布泊的戈壁滩。 那片荒无人烟的土地,把照片里的帅小伙彻底“磨”变了形。1979年一次核试验中,空投的核弹降落伞失灵摔在地上,100多名防化兵搜寻无果,50多岁的邓稼先直接跳上吉普车。到了事故现场,他一把推开想跟着的副部长,“你们进去没用,别白白牺牲”,自己径直走向辐射区,捡起那块致命的钚金属碎弹片。作为核科学家,他比谁都清楚钚的危害,可那一刻,国家的核事业比命重。 回来后,他尿里的放射性强到超标,白细胞染色体都成了粉末状,却只对妻子轻描淡写说“尿不太正常”。曾经梳着整齐头发的青年,渐渐被风沙和辐射催白了鬓角,背也驼了,可他连一天疗养院都没去过,直到1985年躺进医院,还在病床上和于敏联名写核武器发展建议书。临终前他拉着女儿的手说:“等国家强大了,一定要来告诉我”,又对许鹿希呢喃:“来生还选中国,选核事业,选你”。 杨振宁从未忘记这位“小弟”。1971年他第一次回国,最急着见的就是邓稼先,憋了好几周才敢问“原子弹是不是中国人自己造的”。邓稼先请示周总理后回信,末尾特意把“千里共婵娟”改成“千里共同途”,这六个字成了两位科学家半生轨迹的注脚——一个在海外斩获诺奖,晚年回国筹建实验室、培养人才;一个在国内隐姓埋名28年,用生命筑牢核盾牌。 没人会拿两人的奉献分高低。杨振宁的公式里藏着对故土的牵挂,邓稼先的戈壁足迹里写满对祖国的忠诚。那张芝加哥大学的老照片里,他们眼里的光从未熄灭,只是一种化作了实验室的灯光,一种变成了罗布泊的蘑菇云。 如今再看这张照片,才懂什么叫“国之英才”。不是只有光鲜的头衔才算成就,那些把一生献给祖国、连名字都曾被隐藏的人,更该被永远铭记。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。