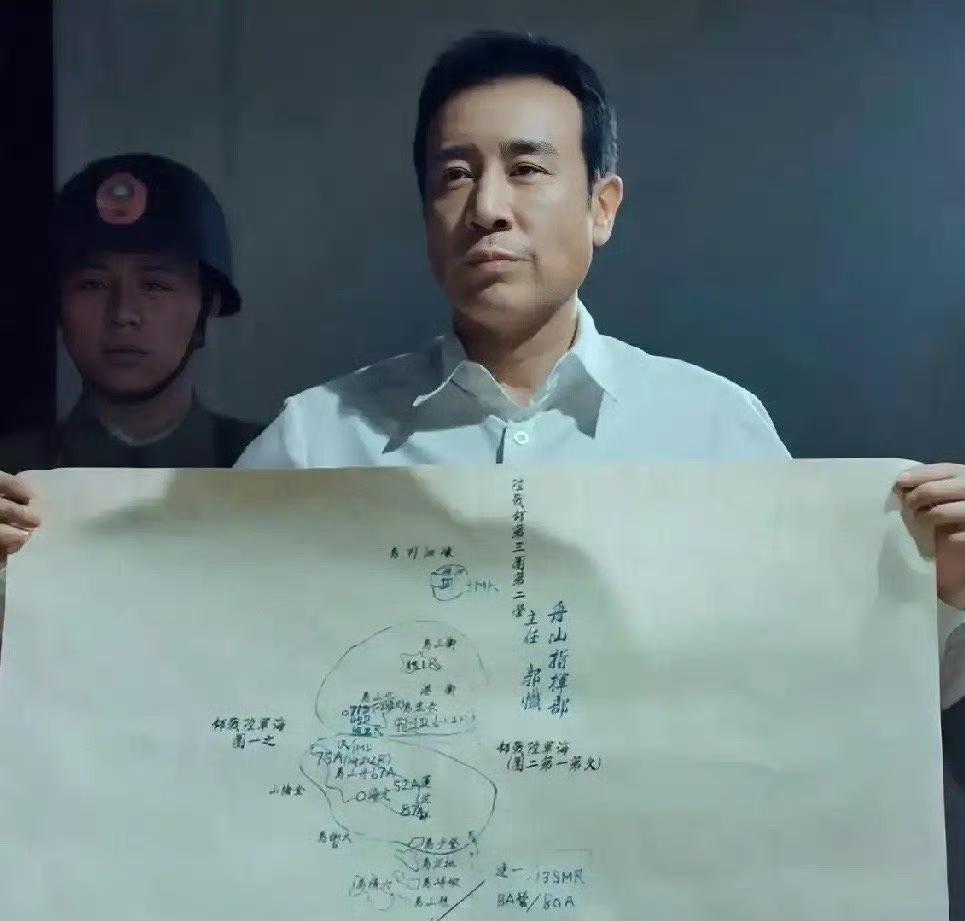

大家有没有这样的感觉? 虽然《沉默的荣耀》播完了,但总感觉意犹未尽,有种不吐不快的感觉——剧里的人,好像都在“拧着来”。 聂曦要是听劝,带着阿美、王碧奎从台湾撤去香港,他的老师或许还能多撑些日子,不至于这么快暴露;之前他若不自作主张,执意去救林义良,也不会被蔡孝乾发现抓住把柄;阿美和王碧奎要是不受聂曦未到的影响,果断登船前往香港,就不会让特务这么快就逮捕吴石;陈宝仓主动认下“东海”身份,吴石却不愿独活,把已传递给组织的情报内容和盘托出,当着老蒋的面还一笔一划画出阵地部署图,每一个“不听话”的选择,都像在把危机推向更深处,让自己和战友不可避免地走向牺牲的结局。 其实这些让人揪心的情节很多带着艺术加工的痕迹,真正让吴石身份暴露的是他亲手签发的通行证。这是特务追查的关键线索,也是历史上认定他“通共”的核心证据。更让人唏嘘的是剧中没细讲一笔带过的判决结果,按照当时的司法流程,法院本没有判处吴石死刑,最终的悲剧是老蒋为“杀鸡儆猴”,用强权绕过法律定下的结果。 这时再回头看,剧中“若听话就能避险”的假设在真实历史面前其实没那么重要。吴石等人的选择从来不是“听不听话”的纠结,而是明知前路危险,依然要把任务完成的坚定。 不管是剧中情节体现的聂曦救战友、陈宝仓担责任、吴石不顾一切向组织发报要求营救定海交通员,还是历史上签发通行证的真实故事,本质上都是同一种选择:在“保全自己”和“更多人活”之间,选了更重的那个。他们不是不知道会留下痕迹、会面临危险,只是信仰让他们没法退。 剧中虚构的冲突或许让故事更有张力,但真正打动人的还是历史本身的厚重。那些没被剧情放大的细节很珍贵,比如吴石为了掩护战友撤离签发通行证时的毫不犹豫,面对强权威逼利诱时的不屈,还有法律程序被打破时的无奈。就像剧里那句“若一去不回,便一去不回”,不是破罐破摔,是他们早就想明白了:自己的小家别离,是为了让后来的我们不用再面对这样的别离。 如今再看这部剧,我们既能被艺术创作的感染力打动,也该记得背后真实的历史脉络。向吴石等先烈致敬,不只是记住他们的牺牲,更是要读懂他们在关键时刻的选择。那些看似“不听话”的决定里,藏着最滚烫的信仰,也藏着我们今天安稳生活的来路。