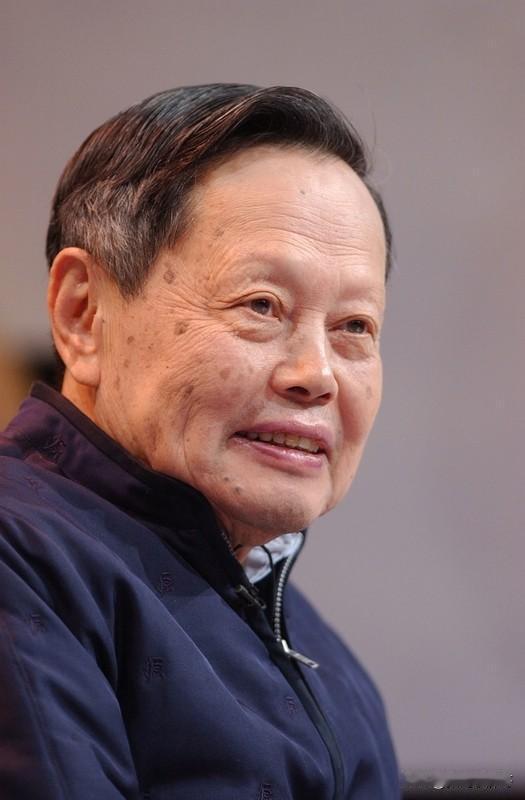

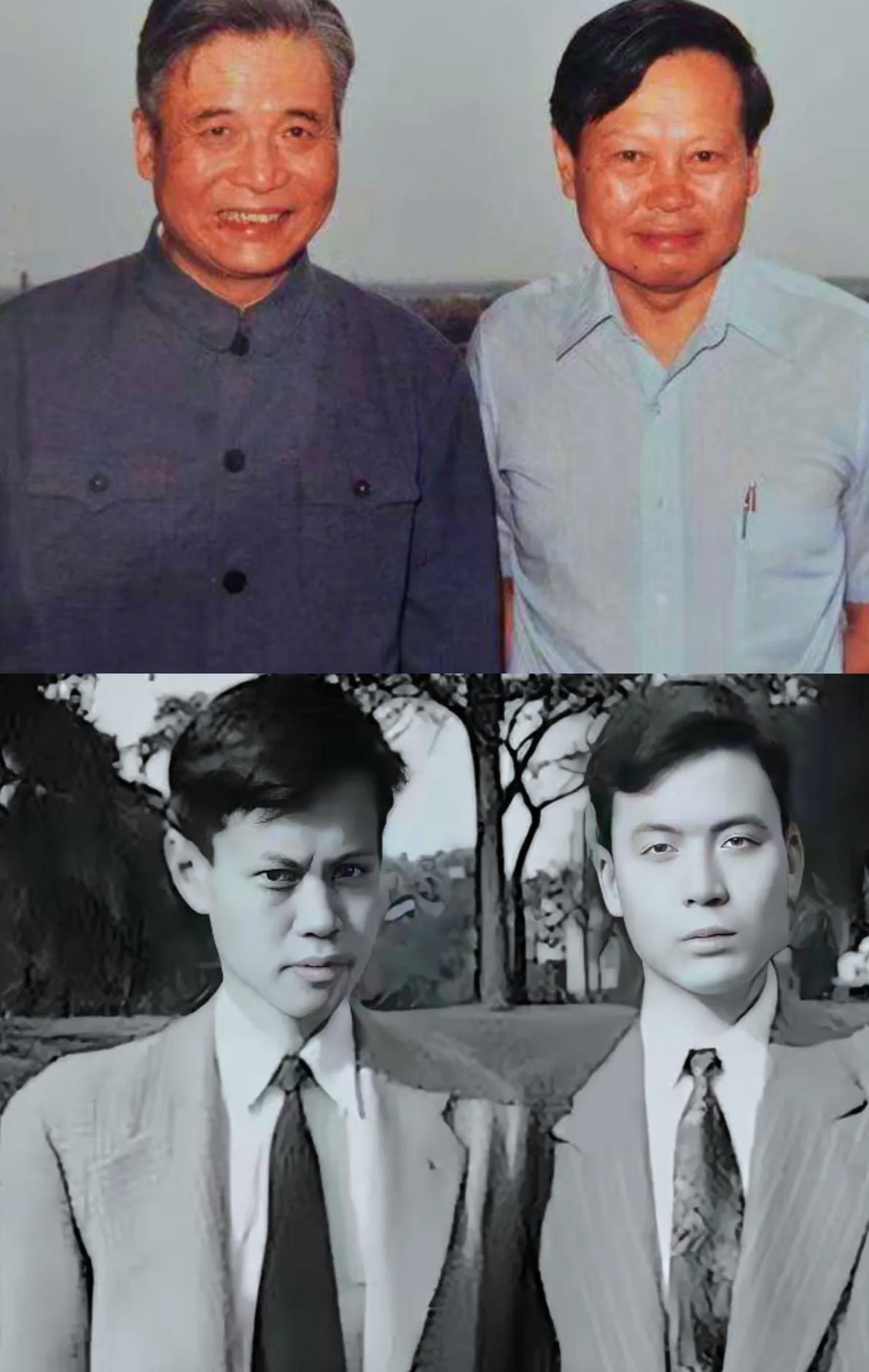

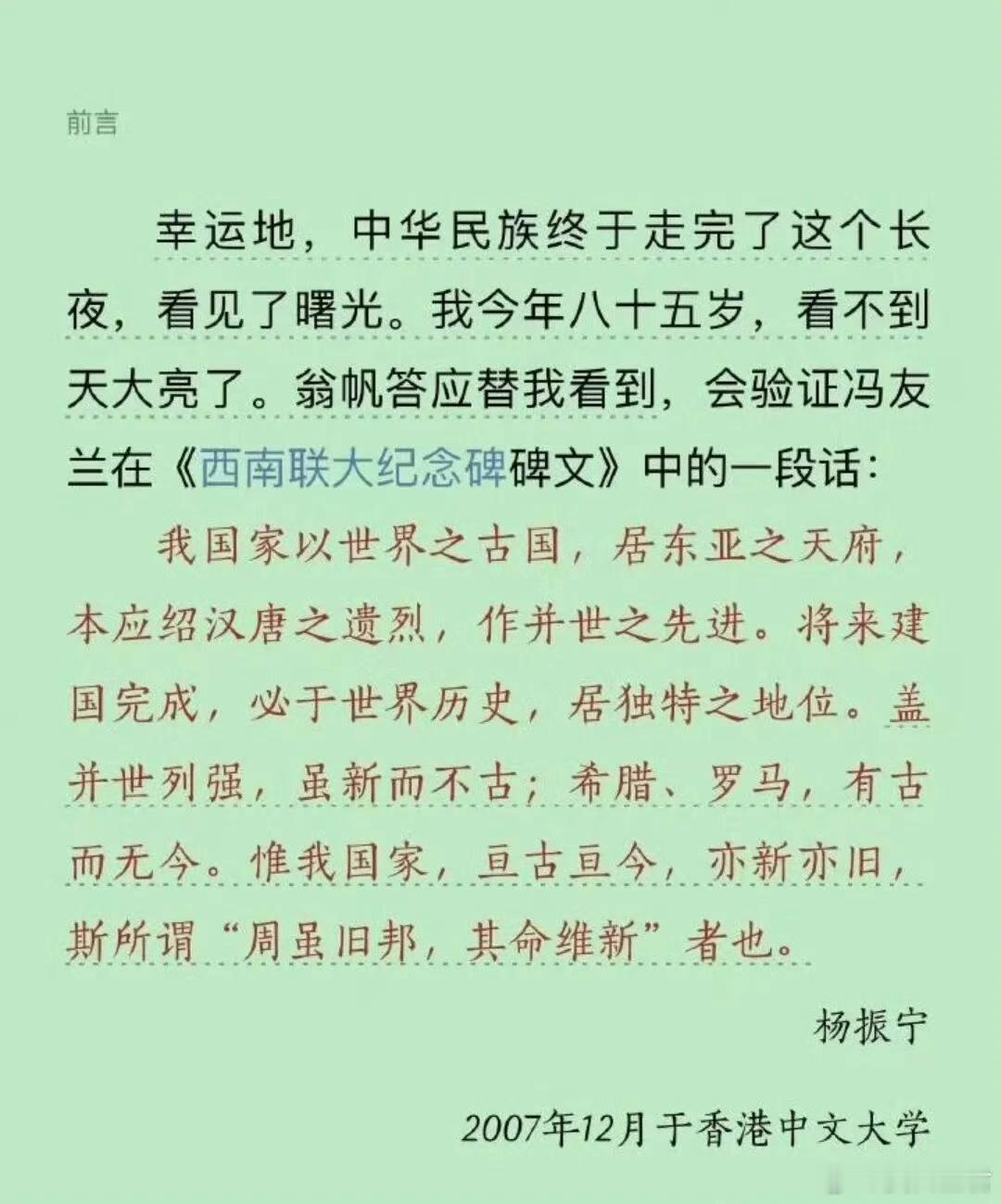

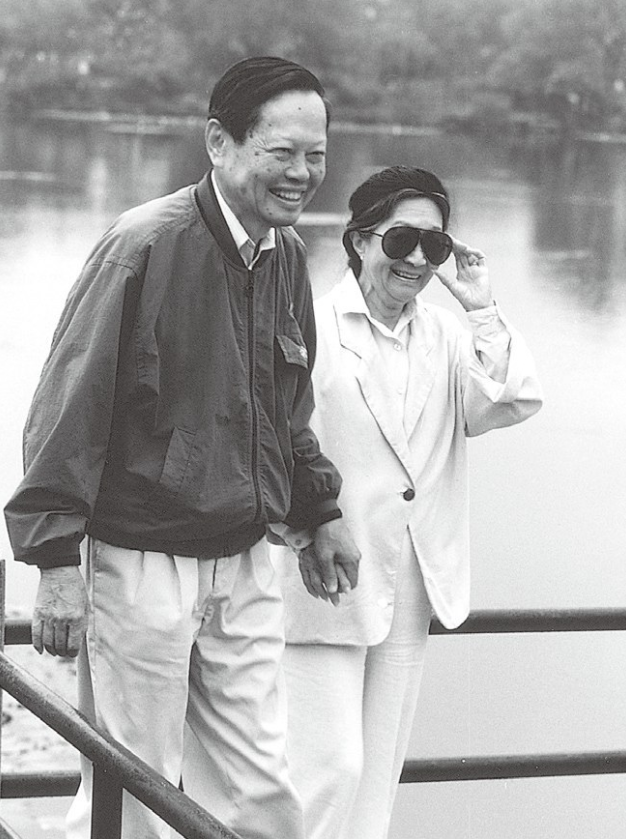

杨振宁翁帆相伴20余年。著名物理学家、诺贝尔物理学奖获得者杨振宁病逝,享年103岁。 杨振宁1922年10月1日出生在安徽合肥,那时候家里条件不错,父亲杨武之是位数学教授,早年留学美国拿了芝加哥大学的博士,回国后在国立东南大学教书。母亲罗孟华管家,杨振宁从小就泡在书堆里,七岁上小学,脑子特别灵光。1937年抗日战争打响,他随家人辗转到昆明,考进国立西南联合大学物理系。那几年学校条件苦,教室漏风,学生们挤在一块儿上课,杨振宁却埋头钻研,1942年毕业时成绩拔尖,论文写量子力学基础,导师是吴大猷。毕业后他留校当助教,1944年又 拿了清华的理学硕士,那论文叫《超晶格统计理论探究》,已经是统计物理的入门级贡献了。 1945年,杨振宁作为清华留美公费生去了美国,先在芝加哥大学师从爱德华·泰勒,专攻核物理。那里设备齐全,他天天泡实验室,算粒子碰撞路径,很快就适应了。1949年转到普林斯顿高等研究院,拿了物理学博士。那时候美国学术圈热闹,杨振宁开始和李政道搭档,两人年纪相仿,都在琢磨粒子物理。1950年代初,他们提出弱相互作用中宇称不守恒的理论,这可是大突破,直接颠覆了当时物理学的对称假设。实验验证后,1957年两人共享诺贝尔物理学奖,杨振宁才35岁,就成了第一个华人得主。那年颁奖礼上,他代表华人科学家站上领奖台,意义不言而喻。 诺奖之后,杨振宁没停下脚步,继续在场论和统计物理上发力。1954年他和罗伯特·米尔斯合作,搞出杨-米尔斯规范场理论,这东西后来成了粒子物理的标准工具,影响了量子色动力学和标准模型。1960年代,他在普林斯顿教书,手把手带学生拆解复杂方程。1971年,杨振宁跳槽到纽约州立大学石溪分校,当了物理系主任,一直干到2003年退休。那段时间他还推动中美学术交流,组织过不少研讨会。退休后,他选择回国,2003年到清华大学高等研究院当院长,帮着建起高端物理平台。晚年他虽年事高,但还坚持上课,讲凝聚态物理和规范场,学生们都说他思路清晰,逻辑严密。杨振宁的贡献不光是论文堆出来的,他对物理学多个分支的推动,让后辈少走了不少弯路。简单说,他就是那种把抽象公式变成现实工具的牛人。 说到家庭,杨振宁的私生活也挺曲折。1950年他在芝加哥大学认识了杜致礼,两人很快就结婚了。杜致礼是国民党将领杜聿明的女儿,陕西米脂人,自己也是物理化学背景,1944年就读西南联大。婚后她退学当全职太太,生了三个孩子:长子杨光诺1951年生在美国,物理学家,现在在普林斯顿教书;次子杨光宇1955年生,也搞物理,在石溪大学工作;小女儿杨又礼1961年生,在蒙大拿当护士。杜致礼管家带孩子特别有一套,家里总有文学音乐的氛围,她让孩子们从小接触这些,避免杨振宁分心学术。杨振宁忙起来就顾不上家,杜致礼一个人扛起教育重任,孩子们长大后都成才了,杨光诺他们后来还感谢过翁帆的照顾。夫妻俩在美国住了几十年,生活稳定,直到2003年10月19日杜致礼因病去世,杨振宁一下子空了,心情低落了好一阵。 杜致礼走后,杨振宁的生活就变了样。2004年,他82岁那年娶了翁帆,当时翁帆28岁,两人差了54岁。这事儿一出,舆论炸锅,有人说翁帆图名图利,有人觉得杨振宁老来得伴是好事。其实他们俩的缘分早有苗头。1995年夏天,杨振宁去汕头大学开物理会议,翁帆当时是大一学生,负责接待。她是广东潮州人,英文好,人也机灵,杨振宁夫妇俩对她印象深。翁帆后来去清华读研,2003年底寄贺年卡给杨振宁,那时候杜致礼刚走,杨振宁主动打电话约她去香港中文大学见面。从那以后,两人联系频繁,杨振宁觉得翁帆能懂他的世界,翁帆也佩服他的学术深度。2004年2月,杨振宁邀请翁帆到清华的住所“归根居”做客,交流多了,感情就自然水到渠成。10月7日,他们在汕头民政局领证,简单低调。 婚后20多年,翁帆成了杨振宁的支柱。她不光照顾日常起居,还帮着翻译学术资料。杨振宁晚年身体渐弱,翁帆推轮椅陪他散步,帮他调整生活节奏。她自己也没闲着,先读了翻译硕士,后来攻清华建筑历史博士,现在是两个博士学位在手。杨振宁出访时,翁帆总在身边,处理琐事,让他专心讲学。外界争议没少,两人也没躲,杨振宁在访谈里直言,这段婚姻是相互吸引,翁帆让他看到生活的另一面。翁帆也说过,杨振宁教会她爱是成全,不是占有。21年来,他们从香港到清华,辗转几地,翁帆学会开车,帮杨振宁晨跑锻炼,还一起听沪剧,过着普通夫妻的日子。杨振宁百岁生日时,翁帆在旁忙里忙外,103岁生日刚过没多久,他就走了。翁帆从28岁陪到49岁,这段路走得实打实。