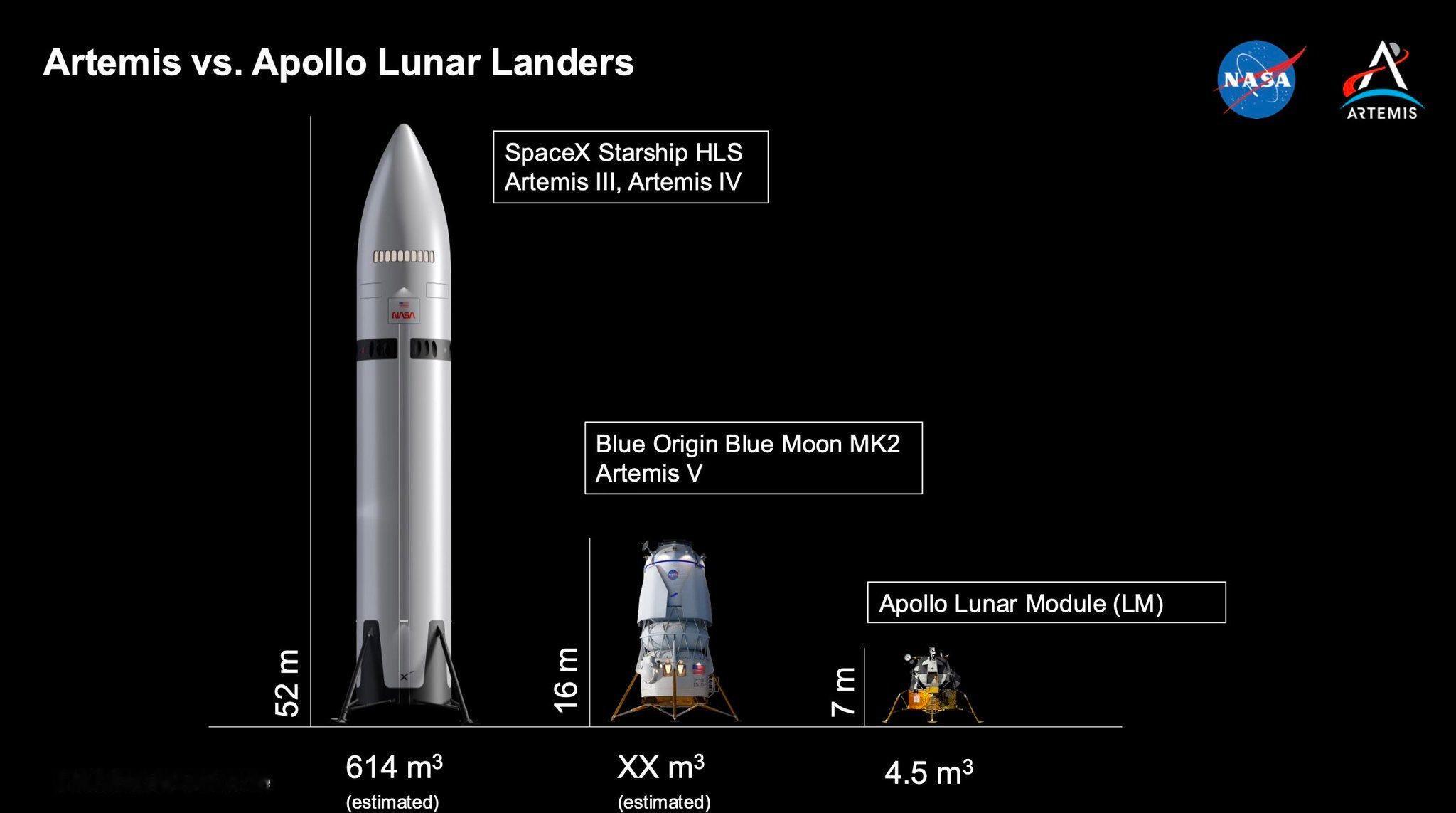

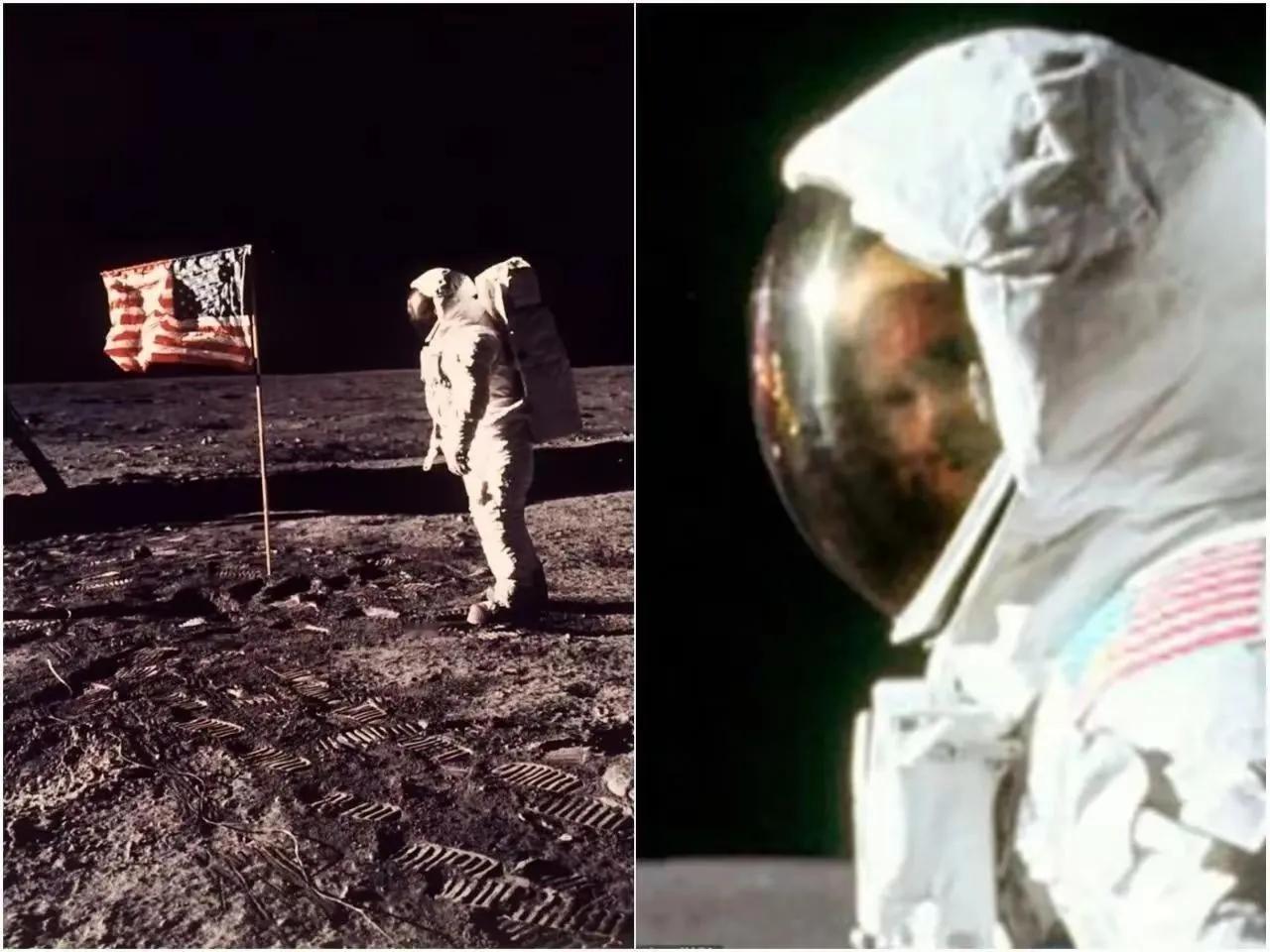

日本,拿了快30个诺奖,登不了月球火星。英法德,加起来300多个诺奖,也登不了火星。然后再看看我们,月球火星,都上去了,还从月亮上挖了把土回来。 这次诺贝尔奖名单中,并没有我国科学家的身影,很多国人或许灰心丧气,但要知道的是,获得诺贝尔奖的数量,从来都不是和一个国家的科技水平直接挂钩。 这奖不是看你能造出多牛的火箭、能把人送多远,它更偏向基础研究,就是那种蹲在实验室里琢磨“为什么”的活儿,而且还有个大特点——滞后性。 就说日本这二十多个诺奖,好多都是科学家二三十年前的研究成果,比如2016年拿奖的大隅良典,他研究细胞自噬的时候,还是上世纪八九十年代呢。 这些研究确实重要,能帮咱们搞懂生命规律、物质原理,但跟登月探火这种“干出来”的大事,根本不是一回事。 打个比方,基础研究是弄明白“面粉能做面包”,而登月就是把面粉、水、酵母这些东西配齐,再经过揉面、发酵、烘烤,最后做出能吃的面包,中间差着十万八千里的工程硬功夫。 日本的诺奖大多集中在化学、生理学这些领域,要么是合成了某种有机材料,要么是发现了某个蛋白质的作用,这些成果能帮着改进药品、优化材料,但造火箭需要的是能扛住太空辐射的特殊合金、能精准控制着陆的导航系统、能在月球真空环境下工作的机械臂,这些东西诺奖不评,可偏偏是国家科技硬实力的真考验。 更关键的是,日本的科研经费虽然人均不少,设备也不缺闲置时间,但航天这种烧钱又费时间的大工程,得靠国家层面集中力量干,日本显然没把这当成最要紧的事。 他们的精力更多放在了精密仪器、电子元件这些细分领域,航天工程的系统性能力根本跟不上,自然登不上月球。 再说说英法德,三百多个诺奖看着吓人,可他们的科技发展早就不是“单打独斗”的路数了。 欧洲空间局里,德国造仪器、法国搞探测、英国做数据,但要单独拉出一个国家搞登月探火,谁都扛不起这个成本。就像法国,他们的科学家对月球研究很有一套,还跟咱们合作,把探测仪装在了嫦娥六号上,可他们自己连个独立的登月计划都没有。 不是技术不行,是没那个统筹全局的国家战略和持续投入的魄力。这些国家的科技实力散在各个领域,就像一堆好零件,却没有能把它们拼成整机的工程师,自然送不上火星。 咱们国家的情况刚好相反,咱们走的是“应用牵引基础”的路,国家认准了深空探测这个方向,就集中资源干到底。 嫦娥工程从一号到六号,一步一个脚印,从绕月到落月,再到从月背采样返回,这可是全世界头一份的成就。 就说月壤采样,看着简单,实则比登天还难,得让探测器在月球上精准着陆,伸出机械臂挖土,再把样品封装好,一路带回地球,中间任何一个环节出错都前功尽弃。 法国科学家自己都说,探月从来不是容易事,近几年多少国家和企业都失败了,可咱们一次比一次成功,这就是硬实力。 有人可能会说,基础研究弱了,应用研究迟早会掉链子,这话有道理,但咱们不是没搞基础研究,只是还没到收获诺奖的时候。 诺奖的滞后性摆在那儿,美国经济起飞半个世纪后才迎来诺奖井喷,日本也是二战后经济腾飞几十年,才在新世纪开始拿奖。 咱们改革开放才四十多年,经济真正发力也就这二三十年,基础研究的积累还没到爆发期,但你看,咱们的爱因斯坦探针卫星能捕捉到遥远的伽马射线暴,子午工程成了世界最大的空间环境监测网,这些都是基础研究的硬突破,只是诺奖评委还没来得及给咱们发奖状而已。 其实说到底,诺奖就是个“回顾性”的荣誉,评的是过去的成就,而登月探火是“前瞻性”的实力,看的是当下能办成什么事。 日本拿着几十年前的研究成果拿奖,英法德抱着细分领域的优势沾沾自喜,可咱们已经在太空里踏出了自己的脚印。 那些说“诺奖少就是科技弱”的人,不妨想想:要是科技水平不行,能让月球车在月亮上跑、让火星车在火星上逛吗?能让法国、意大利这些老牌科技强国排队搭咱们的探测器吗? 所以真没必要因为没拿诺奖就灰心,咱们的科技发展走的是自己的路,不是跟着诺奖的指挥棒转。 现在没拿奖,不代表将来拿不到,更不代表现在不行,看看嫦娥带回的月壤,看看天问发回的火星照片,这些都是比诺奖证书更实在的证明。 等再过十几年,咱们现在搞的基础研究、工程突破,说不定也会催生出诺奖级的成果,但那时候咱们的探测器,说不定早就到木星、土星去了。 科技水平这东西,得看真本事,不是看奖状多不多,这点咱们心里得有数,更得自豪! 信息来源:《揭秘我国首次申报诺贝尔奖始末》中国经济网