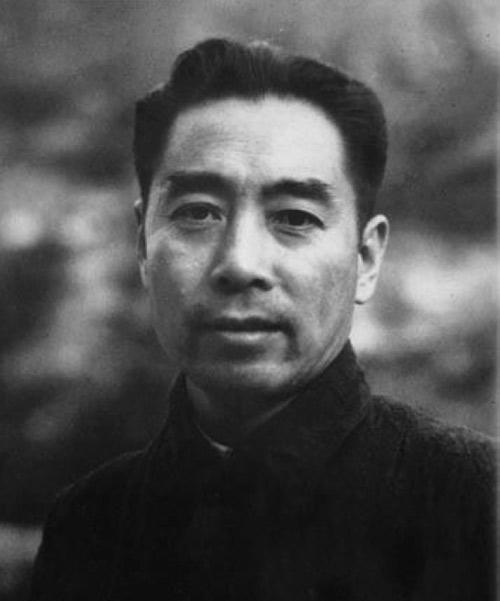

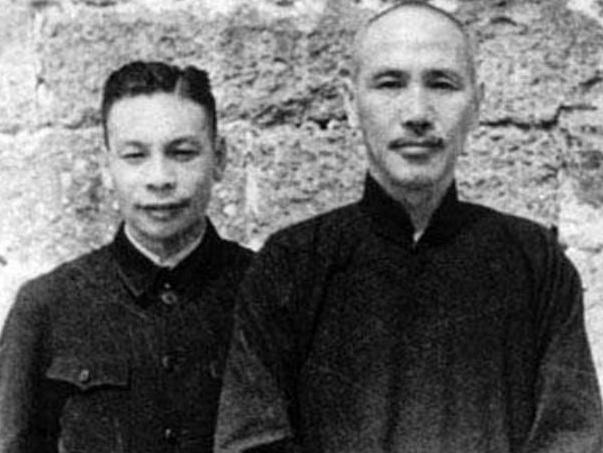

朱枫烈士的后人如今大多生活在大陆。她的亲生女儿朱晓枫,1946年被送往解放区,1950年得知母亲牺牲后改名“晓枫”以作纪念,2003年起多方寻找母亲遗骸,2011年终于迎回骨灰,将母亲安葬于宁波镇海革命烈士陵园。 朱枫的故事,远不止是一个名字刻在纪念碑上那么简单。它更像一部漫长的家族史诗,核心就是两个词:分离,然后重逢。这不仅是关于一个英雄的牺牲,更是关于她的精神,如何在后人身上,以一种特别的方式“活”了下来。 故事的起点,是1946年的上海吴淞口码头。一张跨越时光留存至今的合影,宛如历史的琥珀,将朱枫与女儿陈明珍的最后一次相见永恒定格,那瞬间似被岁月封印,承载着无尽的温情与回忆。那一年,16岁的女儿即将奔赴苏北解放区,这一别,谁也没想到竟是永恒。 这次码头上的告别,像一个预言,开启了整个家族多重分离的命运。1948年,朱枫毅然前往香港,以贸易为障,默默投身秘密交通工作。1949年,局势危急,她临危受命,毫不迟疑地踏上了赴台的险途,尽显英勇无畏。 在台湾,她担任吴石将军的联络人,悄悄地将关键情报传递回大陆。这是一种主动选择的、充满信仰的分离。然而,叛徒的出卖,让这份勇敢戛然而止。1950年,她被捕,英勇就义,这场分离走到了生与死的终点。 与此同时,另一种更无声的分离也在发生。朱枫的养女阿菊,随丈夫去了台湾,从此因政治隔阂与大陆家人彻底失联。她改名换姓,在养老院里默默走完了余生,成了一个时代悲剧下无言的注脚。 面对无法挽回的永别,后人们用自己的方式,开启了一场跨越时空的“重逢”。当母亲牺牲的消息在1950年传来,女儿做的第一件事,就是把自己的名字从陈明珍,改成了朱晓枫。这是她许下的承诺,宛如镌刻于生命石碑上的誓言。她要将母亲的印记,以永恒之姿,深植于自己生命的每一寸肌理之中。 这场重逢,也是一份沉甸甸的责任。朱枫的亲生儿子朱明,由异父姐姐陈宜抚养长大,他将精力投入到整理母亲的生平资料中。而女儿朱晓枫,这位新中国南京军区总医院的主任医师,则从2003年起,踏上了寻找母亲遗骸的漫漫长路。 直到2011年,整整61年后,已是81岁高龄的朱晓枫,终于亲自将母亲的骨灰迎回故土,安葬在宁波镇海的革命烈士陵园。这一刻的重逢,穿越了生死,也慰藉了漫长的等待。 这份纪念并未局限于家族的狭小天地。它以一种无形却强大的力量,突破家族藩篱,在更广阔的时空里留下了独特的印记。今年,朱枫的孙女朱容瑢,将祖母当年使用过的一张名片,捐赠给了江苏国家安全教育馆。她说,这叫“舍私藏、得传承”,让家族的记忆,成为整个社会共同的精神财富。 朱枫的遗产,最终沉淀为一种看得见、摸得着的家族精神。朱晓枫的人生轨迹本身就是一种延续,她10岁时被母亲托付给李友邦将军,在台湾义勇队少年团接受了进步思想的熏陶,并在1945年就加入了中国共产党。 如今,生活在大陆的后人们,时常共同出席各类纪念活动,缅怀先人已经成了一种常态化的家族仪式。他们将这种精神总结为八个字:“山河无恙、信仰不灭”,这已经成了这个家族的家风。 从一部热播剧《沉默的荣耀》再现朱枫的事迹,到后辈们一次次的公开纪念,这个家族的故事正在被越来越多人知晓。朱枫留下的,早已不是悲壮的过去式。 她的后人,用自己的坚持与选择,将一场场物理上的分离,硬是扭转成了一场场精神上的归聚。个人抉择之际的毅然牺牲,于悄无声息间,真切地融入家与国的血脉之中。这份奉献,恰似源头活水,让家国精神绵延不绝、生生不息。

tb324830382

舍身取义 视死如归 终归故里

余生喜欢你

致敬革命先烈!!!

用户10xxx45

解放台湾