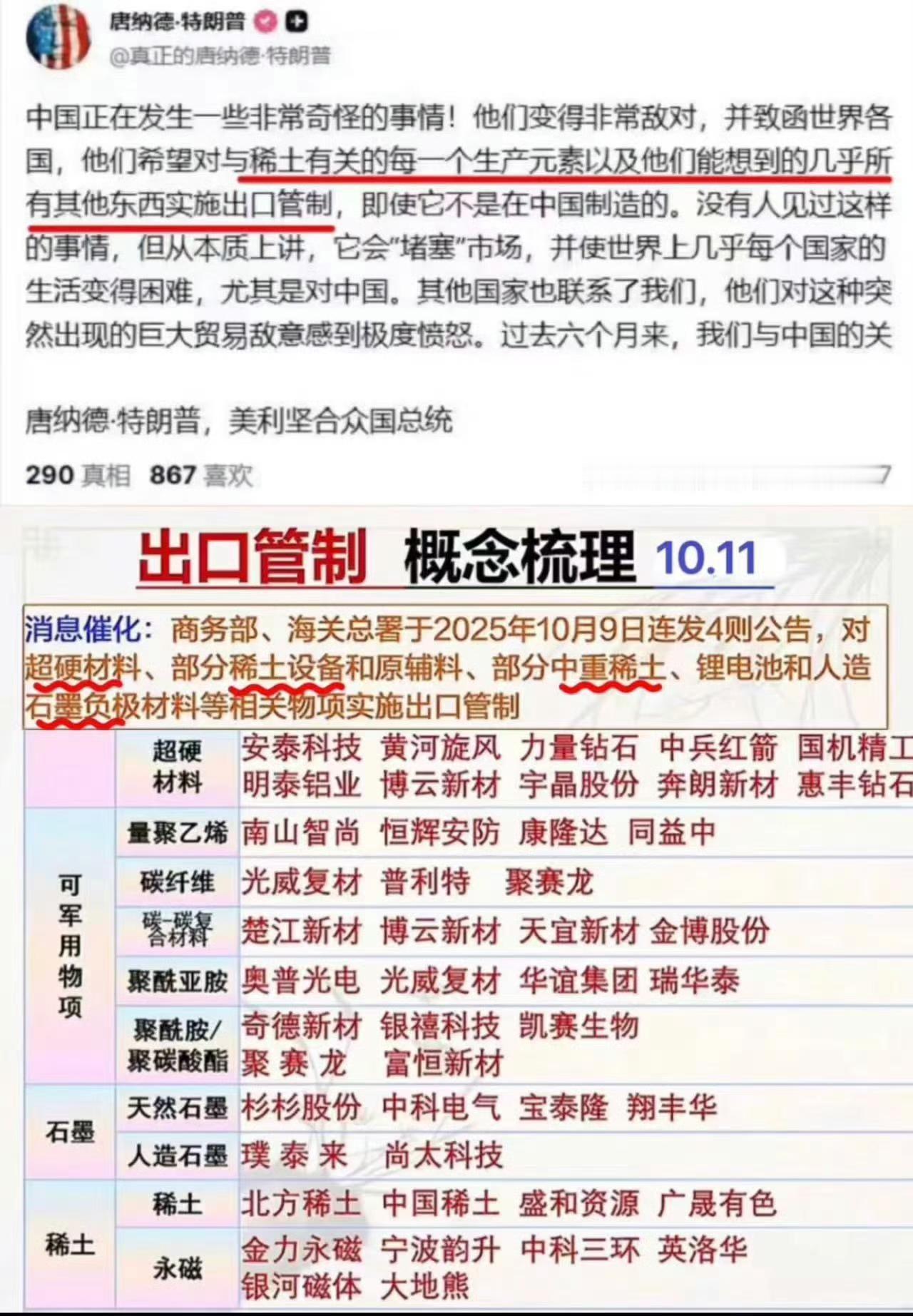

中美双方都在进行极限施压,相互试探对方的底线。中国针对美国的稀土反制措施将于12月生效,而美国对中国加征100%关税的举措则在11月生效。双方的会面安排在10月底,基本上是在向对方表明,谈判破裂的后果是彼此都难以承受的,为达成合作,双方都需做出较大让步。 美国动辄以高额关税进行威胁,不是与中方相处的正确之道。对于关税战,中方的立场是一贯的,我们不愿打,但也不怕打,中方的答复没有多余的情绪,彻底断绝了特朗普试图用极限施压逼中方让步的幻想。 先看中国这边的稀土反制,可不是简单的 “一刀切” 禁运。商务部早就把规则讲得很明白,核心是 “抓军放民” 的精准打击。12 月生效的措施里,明确管制的是可能流向军事用途的稀土产品,比如特定磁材、靶材这些高端材料。 要知道美国 F-35 战斗机的发动机、精确制导武器的导航系统,都离不开这些中国独供的稀土材料,等于直接扼住了美军工产业升级的 “咽喉”。 但对民用领域网开一面,人工智能芯片、智能手机、电动汽车这些产业的稀土供应不会受影响,还特意优化了审批流程,既稳住了全球产业链,也堵上了西方炒作 “供应链破坏者” 的嘴。 美国的关税反击来得更急,11 月就要落地的 100% 加征税率,覆盖范围瞄准了家电、消费电子、纺织等中国出口主力品类。可这步棋下得有点冒险,美国零售商已经开始喊疼了。 要知道圣诞购物季的备货高峰就在 11 月,突然加征关税意味着进口成本翻倍,要么零售商自己扛下利润缩水,要么把价格转嫁到消费者身上。 美国零售联合会早算过账,光是家电品类涨价就可能让美国家庭多花近千美元,而这些品类恰恰是中期选举里选民最关心的民生议题,执政党显然承受不起民意反弹的代价。 双方都在算 “止损账”,这才有了 10 月底的会面安排。中国心里清楚,美国一直在推动稀土供应链 “去中国化”,但从零搭建精炼加工产业链至少要 10 年,这 10 年的空窗期足够让中国在科技领域拉开差距。 可民用稀土出口毕竟占不小份额,长期僵持也会影响相关企业的营收。美国更明白,军工产业被掐着脖子,民生商品涨价又要得罪选民,双重压力下根本耗不起。这种 “谁先眨眼谁吃亏” 的心态,让会面成了避免两败俱伤的唯一选项。 有意思的是,双方最近的表态都留了余地。中国商务部发言人反复强调,管制措施是 “维护国家安全的正当行为”,但 “合规的民用申请都会批准”,等于给谈判留了口子。 美国贸易代表办公室则悄悄调整了清单,把医疗设备、儿童用品从加税名单里剔除,显然是不想把民生领域逼到绝境。这种 “极限施压 + 留有余地” 的组合,透露出双方都想在谈判桌上拿到实惠,又不愿彻底撕破脸的心态。 这场博弈还牵动着全球产业链的神经。日本、韩国的半导体企业已经开始紧张,中国稀土管制可能影响他们给美国企业的零部件供应,而美国加征关税又会让他们的在华工厂面临成本压力。 欧盟更是直接喊话,希望中美 “避免将贸易问题武器化”,毕竟欧洲企业在中美两国都有庞大的投资,任何一方 “开火” 都可能溅一身血。这些外部压力,也成了推动双方坐下来谈判的隐形动力。 距离会面只剩不到一周,双方的准备工作已经紧锣密鼓。中国团队带着稀土管制的具体实施细则,美国则拿着关税豁免的备选方案,显然都做好了 “讨价还价” 的准备。 没人能确定谈判会有什么结果,但可以肯定的是,这场围绕 11 月和 12 月两个时间点的博弈,本质是中美在战略竞争中重新寻找平衡的过程,而 10 月底的会面,就是打破僵局的关键一步。 这一轮较量,是现代版“产业与规则的战争”,也是全球秩序多元化时代的前奏。在这盘战略棋局中,真正的胜负将取决于谁能将制度优势、产业实力与创新能力紧密结合,而不再仅仅是依靠一手遮天的霸权。 信源:国际在线新闻