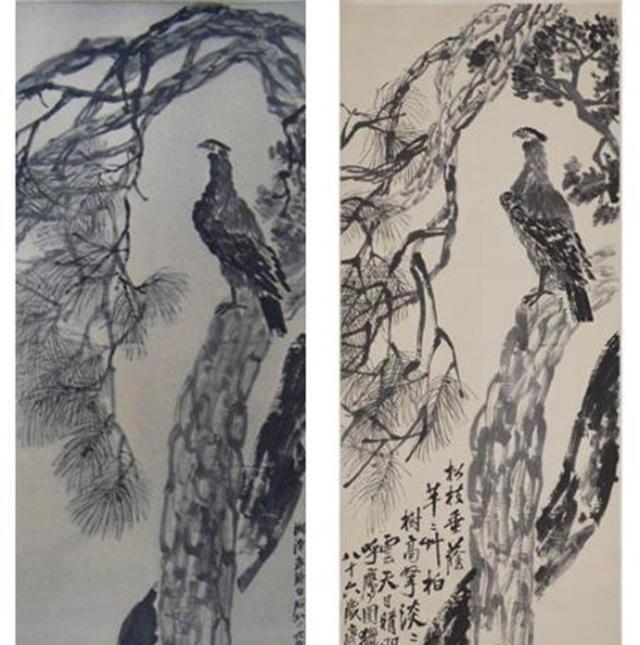

蒋介石60大寿,86岁高龄的齐白石给他画了一只大老鹰 1946年,南京的秋天来得格外快,那年,蒋介石刚好整整60岁,按理说,这是一个人生的节点,要烧香拜寿,要敲锣打鼓。 可他那会儿,正站在一场新风暴的门口,前脚刚从抗战的硝烟里迈出来,后脚又要踏进内战的泥淖里。 但就在这个节骨眼上,齐白石却送了一幅画给他,一只鹰,站在松柏堆里,眼神像要穿透人心,这一笔,不是随手勾勒,而是八十六岁的齐白石,亲手画下的生日贺礼。 如果说这不是“有点意思”,那就太小看这两位老人的默契了。 谁都知道,齐白石是个讲究人。他一辈子画虾画鱼画萝卜,画得活灵活现。但他也不是不懂人情世故。 这个年纪的人,经历过饥饿、战乱、流离失所,什么世面没见过?但那次给蒋介石画鹰,确实是他人生中少有的“大动作”。 那个时候的齐白石,已经是北平城里的“老佛爷”级人物了。画一张画,不说千金难求,起码也不是谁想要就能拿到的。可他偏偏给了蒋介石。 有人说,这是政治投桃报李;也有人说,这是艺术家的“人情债”。可细看那幅画,就会发现,这里面藏着的,不只是寿礼的客套,还有点“说不尽”的话。 画中那只鹰,站得笔直,羽毛一根一根梳得分明,不是飞翔中的猛禽,也不是低头觅食的老鸟,而是稳稳当当地立在松枝之上,它不啼不动,只用那双眼睛,俯瞰着整个山林。 齐白石懂鹰,也懂人,他知道蒋介石喜欢英雄,画这只鹰,不光寓意“寿比松柏”,更是送了一个“英雄不老”的姿态,再配上那副篆书对联:“人生长寿,天下太平”,四个字一个世界,既是祝寿,也是劝诫。 这对联,不是随手写写的草书,而是齐白石特地用篆体写的,篆书讲究中正平和,也讲究古意盎然,落在这幅画上,一下子把整件作品的气场拉高了好几层。 但这幅画的意义,不只停留在画面上,1946年,是个拐点,抗战刚结束,全国看似一片喜气洋洋,但底下的暗流已经开始翻涌。 蒋介石彼时正意气风发,准备重整河山,恢复“法统”,而齐白石,虽然不问政事,也早已嗅到了风向的变化,所以他才会在画里,既送祝福,也埋伏笔。 松柏不只是长寿的象征,更是坚挺、不屈、不易折断的代表,鹰不飞,代表的不是退让,而是蓄势待发,齐白石这一幅画,既是寿礼,也是镜子,想看的,看得懂;不想看,看不懂也没关系。 这幅画后来去哪了?没人知道确切的流转路径,但可以肯定的是,它在历史的某个缝隙里,悄悄地走远了。 直到2011年,北京嘉德春拍现场,这幅《松柏高立图》和配套的篆书对联一同出现,才重新回到公众视野。 当时的起拍价是8800万元,短短半小时内,被一位电话买家以3.7亿元拿下,加上佣金,总价4.255亿元,很多人愣住了。 这不是历史书里那个“祝寿贺图”吗?怎么成了拍卖场上的“天价孤品”?原来,画被分成两部分流传,主体画面在2005年就被刘益谦收走,而对联则在2010年才被他买来,两者一合璧,价格就像火箭一样往上蹿。 为什么一幅祝寿画,70年后还能拍出天价?因为它不只是张画,它是一段历史的缩影,蒋介石的60岁,是他人生的高光时刻,也是他身后的风暴前夜。 而齐白石在他86岁的时候,把他对这个时代的理解,藏进了画里,这不是一笔一墨能说清的东西,而是要透过鹰的冷眼、松的筋骨、柏的耐寒,才能读懂的情绪。 很多人后来评价齐白石,说他是个“懂进退”的人,这话不假,他不做官,但不抗拒和权力打交道。他拒绝出任国大代表,却愿意为蒋介石画寿图。 他不亲近政治,却在画里留下了对政治的态度,这种“半退半进”的姿态,不是精明,是一种深知“人情世故”的智慧。 蒋介石对他也不薄,拜会结束后,蒋亲自下令给他安排画展,还送了不少“关照”,可齐白石从不“投靠”,他只是恰到好处地保持了距离。 所以这幅画,不只是“艺术品”,它是两位老人在时代巨浪中,彼此点头、相互致意的方式。 如果把历史看成一条河流,那么这幅画就是一块石头,静静躺在河底,不被冲走,也不被忽视,它不喧哗,但有力量。 今天再看这幅《松柏高立图》,我们看到的不只是齐白石的技艺,也不是蒋介石的权势,而是那个年代里,人和人之间复杂又微妙的关系。 它告诉我们:艺术不是远离现实的幻想,而是现实本身的折射;而历史,也不是黑白分明的评判,而是无数个细节拼凑出的全景。 这幅画,是一段历史的注脚,是一位画家的心声,也是一个时代的缩影,而那只鹰,还站在松柏上,眼神依旧。 信息来源:齐白石《松柏高立图·篆书四言联》拍出4.255亿.——凤凰网