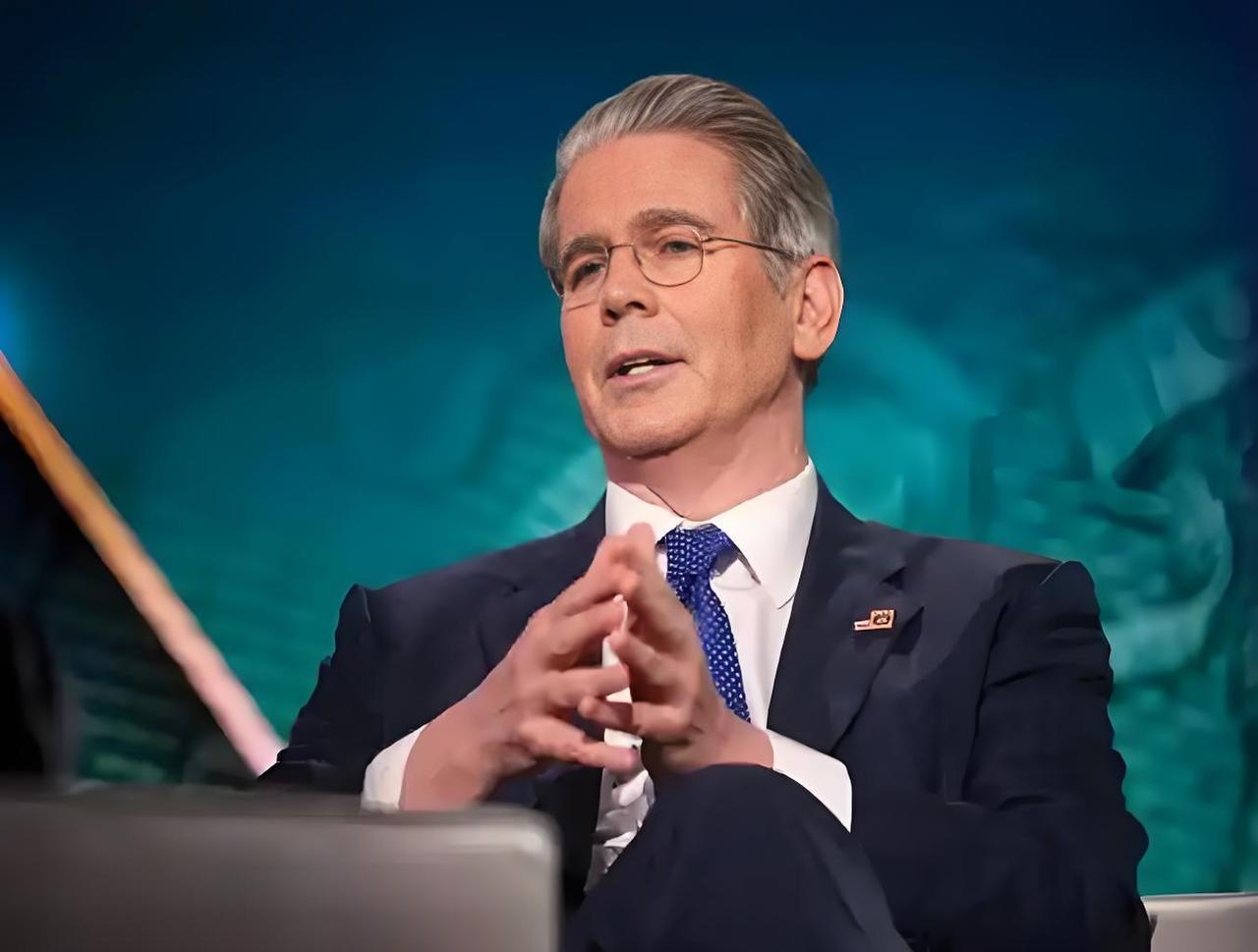

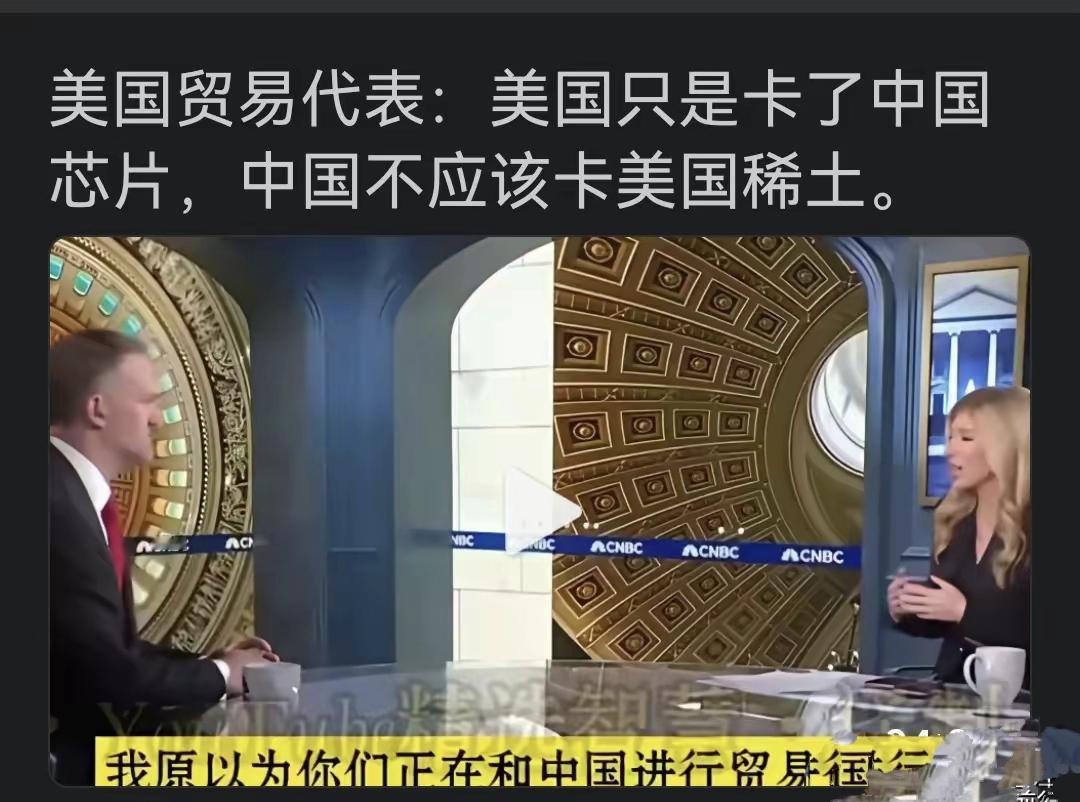

美国想要让中国更换国际贸易谈判代表,目的何在?10月15日,美国财长贝森特、美国国际贸易谈判代表格里尔举行发布会,在发布会上,贝森特点名指责中国国际贸易谈判代表,商务部副部长李成钢是一个无理和难缠的角色。 10月15日的一场美方发布会有点意思,当谈判陷入僵局,把矛头从事情转向个人,往往不是强势,而是心虚,美国财长贝森特这次就这么干了,他直接将中方国际贸易谈判代表、商务部副部长李成钢,描绘成一个“无理”又“难缠”的角色。 这种做法很罕见,与其说是施压,不如说是在发泄情绪,在中方看来,李成钢能力出众、行事果决,是位顶尖的谈判专家,美方突然攻击他个人,恰恰说明他们在实质性问题上讨不到半点便宜,心态开始失衡了。 这种“对人不对事”的策略,显得相当不成熟,也暴露了美方缺乏基本的职业素养,真正的谈判高手,永远聚焦于议题,而不是用场外话术来干扰对手,当他们开始这么做时,往往意味着他们已经气急败坏了。 发布会的另一个看点,是商务部长卢特尼克的缺席,作为美国谈判团队的一员,在如此重要的场合玩消失,这很难不让人联想到此前的传闻,据说特朗普曾因决策失误对他大发雷霆,卢特尼克的“隐身”,几乎间接证实了他可能已被边缘化的猜测,团队核心成员出现这样的变故,足以说明美国政府内部对华策略出现了严重的分歧。 问题的根源,在于卢特尼克此前冒失地扩大了出口管制清单,他显然没有预料到,这一行为会直接招致中方在稀土领域收紧管制的针对性反制。 无论是冲着人去的指责,还是内部上演的“消失的他”,根子都出在一个地方:对中国的反制决心和能力,他们当初的估计出现了严重偏差,正是这种致命的误判,让美方陷入了被动,也催生了弥漫在华盛顿决策圈的挫败感,自己下的棋走错了,反倒怪对手棋风太硬,这种逻辑显然说不通,现在对李成钢的攻击,更像是为前期的战略失误找一个宣泄的出口。 所以10月15日这场戏,美国与其说是秀肌肉,不如说是一次大型的“自曝其短”,它非但没能撼动中方的立场,反而把自身的战略混乱与内部矛盾清晰地展现在了世人面前,在大国博弈的牌桌上,清晰的战略和内部的团结,远比任何情绪化的指责都更有力量,如果连内部的问题都还没解决好,心态也未能平复,任何谈判都很难达成真正的共识,对美国来说,眼下最要紧的,恐怕不是怎么跟中国谈,而是先把自己理顺了。 以上信息来源于长安街知事 美财长指责中国贸易谈判代表,外交部、商务部发声