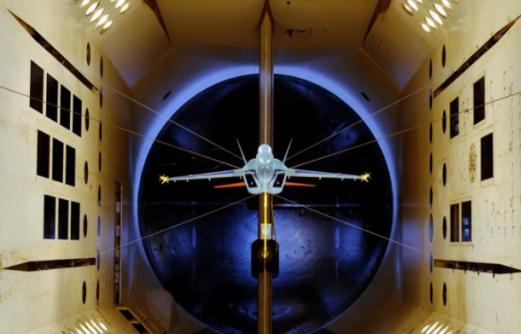

中国高超音速风洞到底有多厉害呢?2023年就领先美国20年、创造30马赫纪录的超高速风洞,出自这支中国团队,是全球独一档的存在。 在空天竞争的激烈牌局里,真正的王牌并不亮在发射架上,而是在地面,在那能够模拟极端飞行环境的风洞之中,中国在这个领域的领先,靠的绝不是某一件神兵利器,而是一套由技术、经济和人才三大支柱构筑的完整战略体系。 JF-22风洞能跑到30马赫固然惊人,但这背后是系统性地攻克了世界级难题,形成了一道对手难以逾越的护城河,驱动这座巨兽,需要在一瞬间爆发出15000兆瓦的功率,这相当于三峡大坝总装机容量的三分之二,能扛住这种冲击的电网和电路设计,本身就是国家级实力的体现,是一个硬得不能再硬的门槛。 其次是对材料的淬炼,超高速气流摩擦会产生数千度的高温,这简直是在“烤”设备本身,为了不让风洞自己先熔化,科研团队只能自己动手,研发出能承受恐怖热冲击的特种金属和独门冷却系统,这种“内功”,是花多少钱也买不来的。 当国际主流还在沿用传统的加热轻气体方法时,中国选择了曾不被看好的氢氧爆轰驱动技术,这是俞鸿儒院士团队在实验室里,历经无数次爆炸与修复,硬生生趟出的一条血路,最终证明了它的优越性,让中美之间形成了技术代差。 有了技术垄断,中国正把风洞变成一种全新的战略资源,用测试“准入权”和价格来影响全球空天格局,那些网上传出的天价账单,什么法国15亿、欧洲40亿,都不仅仅是成本,这种按秒计费的模式,是在为技术垄断权标价,每一次测试机会都成了稀缺的战略资源。 美国高超音速导弹试射频繁失败,根子就在于缺少同级别的地面测试设备,只能严重依赖精度没那么靠谱的计算机模拟,这使得获取中国的风洞测试数据,成了一种无法回避的战略需求。 硬件可以被观察,但真正无法复制的,是几代人构建的人才基石和思想长城,从钱学森、郭永怀等老一辈科学家的理论奠基,到俞鸿儒院士团队的技术攻坚,再到今天的新一代工程师,中国风洞事业的传承脉络清晰可见,这种在艰苦条件下磨炼出的攻坚精神和知识体系,才是最核心的资产。 先进的JF系列风洞,也为国内工程师提供了全世界独一无二的“试错平台”,东风-17导弹在这里吹了137次风,商业火箭、探月工程也在这里验证方案,高频次的成功实践,催生了一支庞大且经验丰富的顶尖人才队伍,如今这种能力正从军工领域向外辐射,无论是为土耳其的跨海大桥提供抗风试验,还是用海量数据训练人工智能模型,都说明风洞技术已经成为驱动中国多领域发展的“主心骨”。 所以中国高超音速风洞的领先,是一场工程、战略与人才三位一体的体系性胜利,它不仅是中国科技自立自强的缩影,更预示着全球空天力量格局的深刻变化,这座钢铁巨兽的轰鸣,是几代人奋斗的回响,它赋予了中国在未来天空竞争中,定义规则的底气。 以上信息来源于澎湃新闻 领先美国20年、创造30马赫纪录的超高速风洞,出自这支中国团队