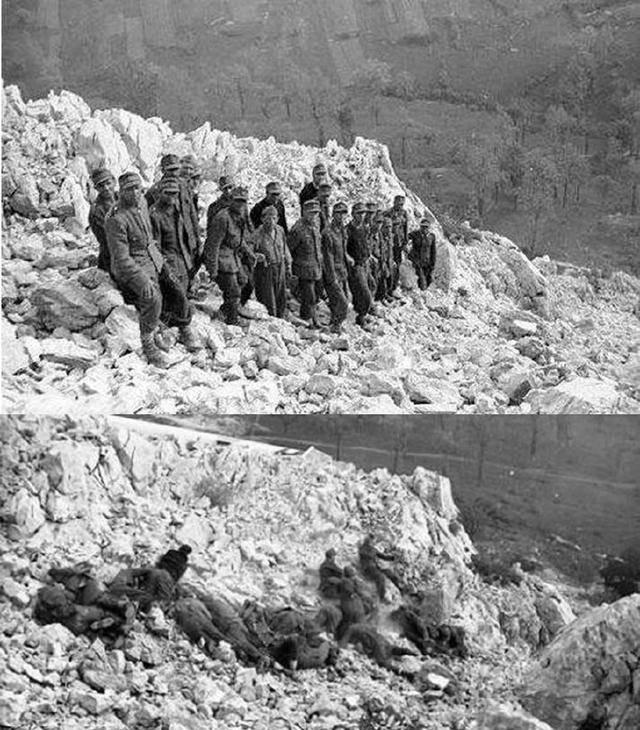

二战后苏联姑娘太多,不好找对象,政府想出个实在招儿,解决了大问题。 主要信源:(凤凰网历史——家庭、婚姻与社会——苏联失败的人口恢复政策) 莫斯科的街道上,1946年初春的积雪尚未完全消融,一群裹着厚实围巾的年轻女性正排队领取配给面包。 她们中许多人穿着褪色的工装,那是战时在工厂劳作留下的痕迹。 这些二十出头的姑娘们本该谈婚论嫁,但街头上稀少的年轻男性身影让这个寻常愿望变得奢侈。 最新的人口普查数据摆在克里姆林宫的办公桌上,冰冷的数字揭示着残酷现实: 全国男性占比不足44%,适婚年龄段的男女比例严重失调。 战争带走的不仅是2700万生命,更摧毁了整整一代人的婚恋前景。 纺织厂里清一色的女工,集体农庄中独自操作拖拉机的妇女,这些场景成为战后苏联社会的常态。 西伯利亚的劳改营里,却是另一番景象。 1945年8月被俘的日本关东军士兵们,正在严寒中从事伐木和采矿工作。 这些20至35岁的战俘中,不乏技术工人和受过教育者。 在克麦罗沃州的煤矿,原日军工兵中尉山田改良了井下支护技术,使生产效率提升15%; 在远东的农场,来自日本农村的战俘教会当地人生长期更短的稻种。 1947年的饥荒让形势雪上加霜。 哈尔科夫医院的记录显示,新生儿死亡率攀升至惊人的25%。 人口学家警告照此趋势,二十年后适龄劳动力将出现断崖式下跌。 面对危机,苏联政府开始重新评估战俘政策。 内务部档案记载,1948年3月的一项秘密决议悄然改变了数十万人的命运。 符合条件的日本战俘可通过申请苏联国籍、改信东正教并与当地女性组建家庭。 审批程序严格至极,需要经过劳改营管理处、地区党委和内务部三级审核。 首批获批的200对新人被安置在斯维尔德洛夫斯克州的集体农庄。 政策推行并非一帆风顺。 克拉斯诺亚尔斯克边疆区曾有整村居民联名反对战俘定居,但随着时间推移,这些跨国家庭用勤劳赢得认可。 来自大阪的机械师铃木在拖拉机站带出十几个学徒; 原日军军医小野在乡村诊所救治了大量村民。 到1955年,全苏范围内已有超过5万个这样的特殊家庭登记在册。 乌拉尔地区的统计显示,这些家庭的平均生育率高出当地水平30%。 更令人意外的是,这些家庭的孩子在学校表现出色,成为战后重建的中坚力量。 经济层面,战俘带来的技术革新成效显著。 阿尔汉格尔斯克造船厂采纳了日本焊工提出的新工艺,使船舶建造周期缩短20%; 哈萨克斯坦的棉田因引入新的种植技术,每公顷增产近100公斤。 这些看似微小的改进,累积起来为国家节省了大量重建资金。 社会学家在1960年的追踪报告中指出,这些跨文化家庭的成功融合,某种程度上缓解了苏联与日本的外交僵局。 他们的子女通常能流利使用俄日双语,其中不少人后来成为两国经贸往来的桥梁。 回顾这段历史,苏联在人口危机面前采取的务实政策,既解决了紧迫的社会问题,又为经济重建注入技术活力。 这种在特殊时期的特殊做法,展现了应对危机时灵活变通的智慧。 尽管起初备受争议,但最终证明利大于弊。 这些战俘家庭的命运转折,也成为冷战时期罕有的人道主义范例。 他们用辛勤劳动洗刷战争阴影,在新土地上重建生活,其经历远超简单的政治叙事,成为人类韧性精神的生动注脚。 麻烦各位读者点一下右上角的“关注”,留下您的精彩评论与大家一同探讨,感谢您的强烈支持!

![历史不会重复但会压韵[大笑]苏联](http://image.uczzd.cn/9507672501182875291.jpg?id=0)