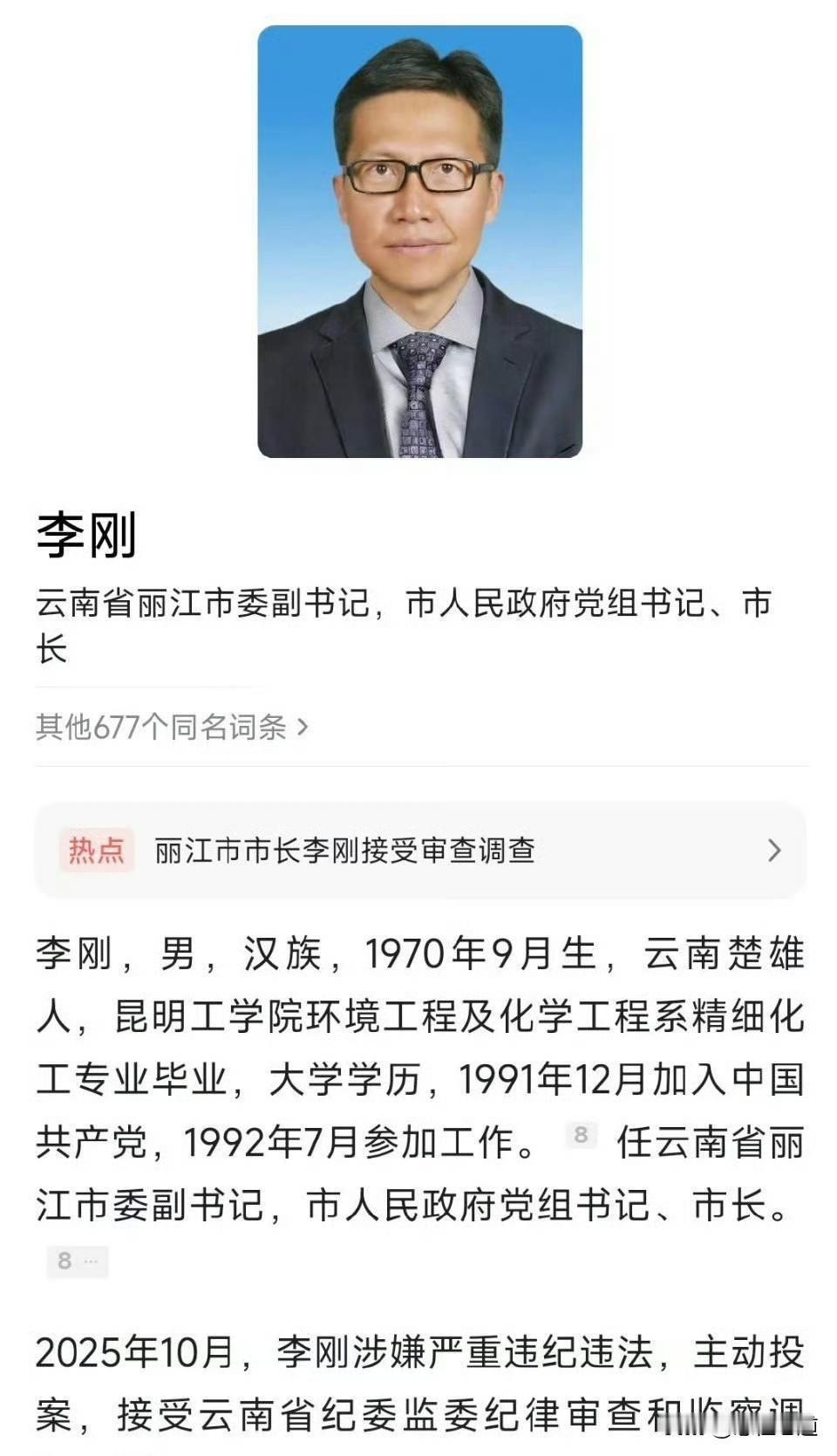

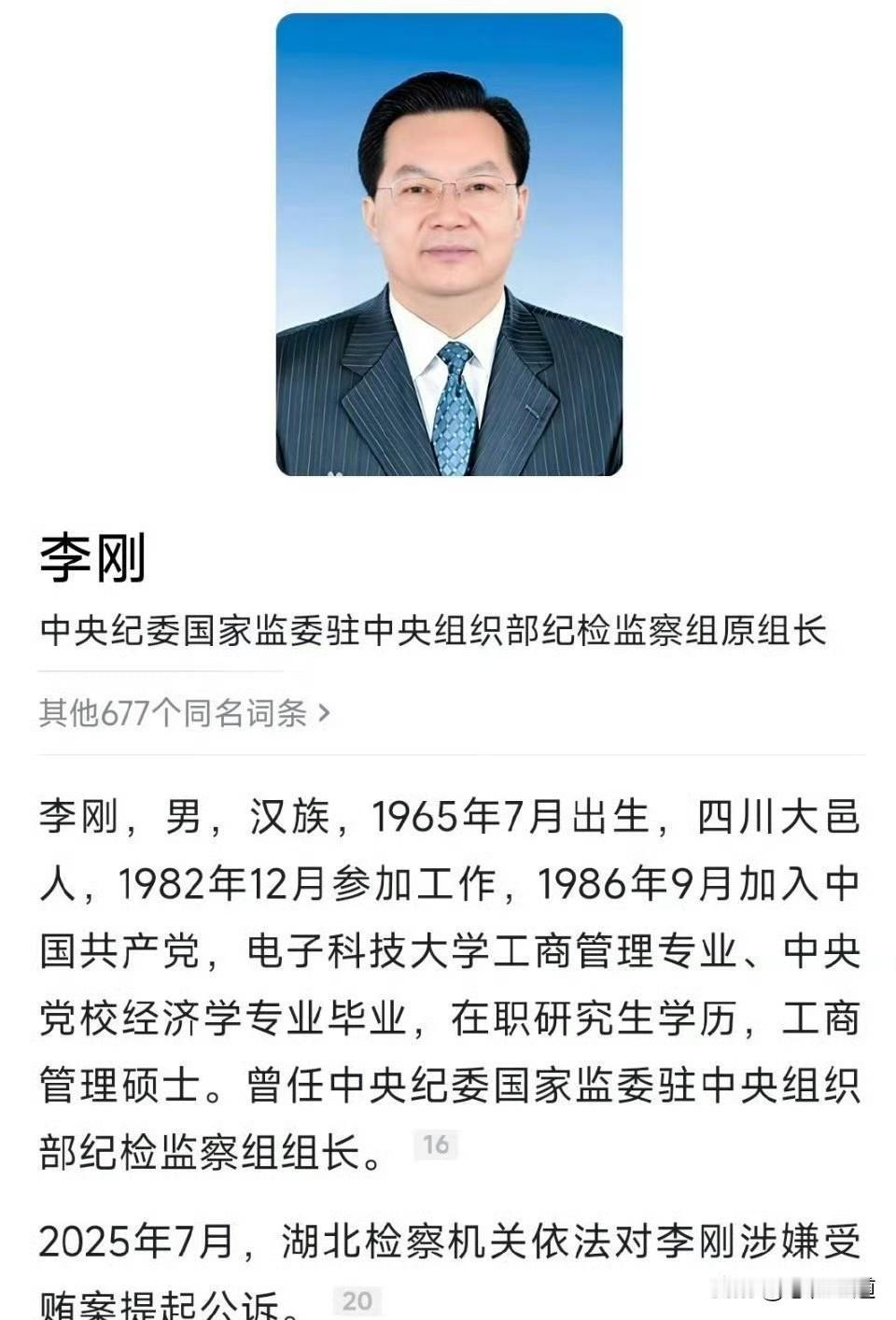

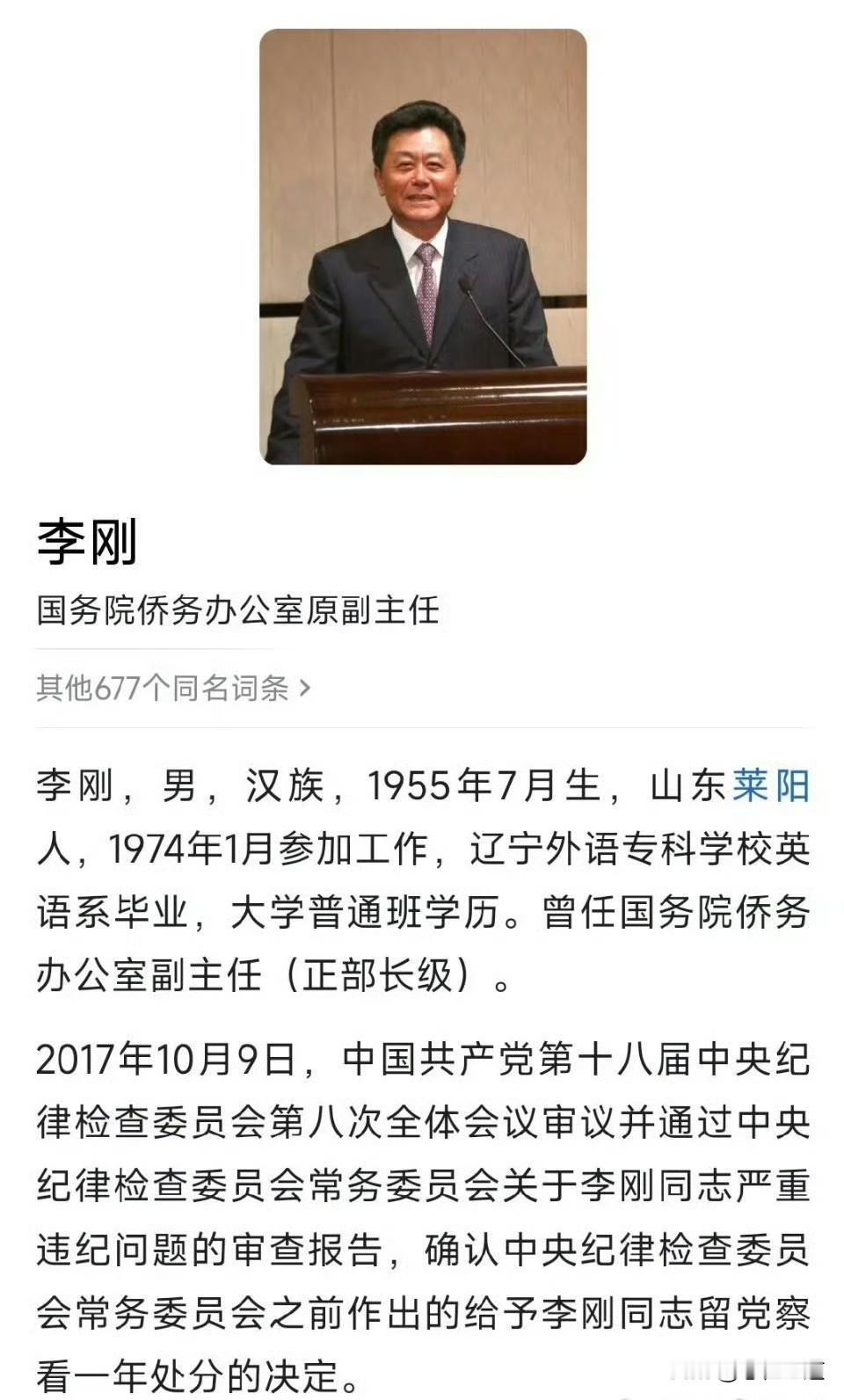

李刚这个中国作为普普通通的名字,看看最近10来年之内有多少叫李刚的官员落马。从地方主政者到纪检监察系统“内鬼”,不同地域、不同层级的“李刚”接连因违纪违法跌落,让这个普通名字成为观察权力监督与廉政建设的特殊切片。 在这些落马的“李刚”中,2024年被查的中央纪委国家监委驻中央组织部纪检监察组原组长李刚,无疑是层级最高、影响最广的一例。这位在四川工作38年、曾任副省长、省委常委的官员,2023年刚进京履新纪检监察要职,仅一年后便应声落马,其违纪行为堪称典型——结交政治骗子搞投机钻营,在干部选拔任用中谋利,违规从事营利活动,更利用职务便利在企业经营、项目承揽等方面大肆收钱敛财,非法收受巨额财物。作为监督执纪者却知法犯法,其“内鬼”身份更凸显了权力监督无禁区的深刻内涵。 回溯更早的案例,2016年,河北省保定市国土资源局原局长李刚因严重违纪被开除党籍和公职,通报显示其存在利用职务便利为他人谋取利益、收受财物等问题,成为当年当地反腐的典型案例。2019年,广东省江门市新会区原副区长李刚因受贿罪获刑,其在土地出让、工程建设等领域的权力寻租行为,暴露了基层执法监管中的廉政漏洞。2022年,河南省开封市城乡一体化示范区原党工委副书记李刚落马,经查实其存在违规收受礼品礼金、干预工程项目发包等多项违纪违法事实。这些不同时期、不同地域的“李刚”,虽任职领域各异,却不约而同地栽倒在“贪欲”二字上。 若对这些同名官员的落马轨迹稍加梳理,便会发现诸多共性特征。其一,权力寻租的领域高度集中,多与土地出让、工程承揽、干部任免等核心权力环节相关,如中央纪委国家监委驻中央组织部纪检监察组原组长李刚在多地任职期间,均涉及利用职权为他人职务调整、项目推进谋利;其二,违纪违法时间跨度长,不少人在党的十八大后仍不收敛、不收手,像部分地方“李刚”的腐败行为持续数年甚至十余年,反映出早期监督制约的薄弱;其三,身份特殊化带来的风险凸显,尤其是纪检系统的“李刚”落马,更警示“执纪者必先守纪”的重要性。 “李刚”们的接连落马,本质上与名字无关,而与权力运行的监督边界直接相关。这个普通的名字之所以能成为反腐议题中的高频词,一方面源于其极高的重名率,使得同类案例更容易进入公众视野;另一方面则因为这些案例覆盖了从中央到地方的多个层级,折射出全面从严治党的深度与广度。从“打虎”“拍蝇”到清除“内鬼”,不同“李刚”的倒下,共同印证了“没有不受监督的权力,没有不受约束的党员干部”这一铁律。 名字是身份的符号,却不该成为腐败的注脚。近十年来多起“李刚”官员落马案提醒我们:权力的敬畏之心不分姓名,监督的阳光照射不分层级。当每一个手握公权者都能将“初心使命”牢记于心,而非将权力当作谋私工具,“李刚”这个普通名字,终将回归其本应有的平凡与安宁,而这正是廉政建设最坚实的底色。