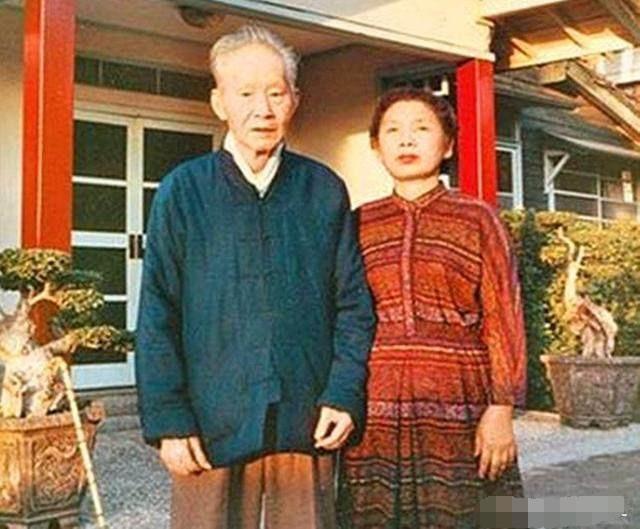

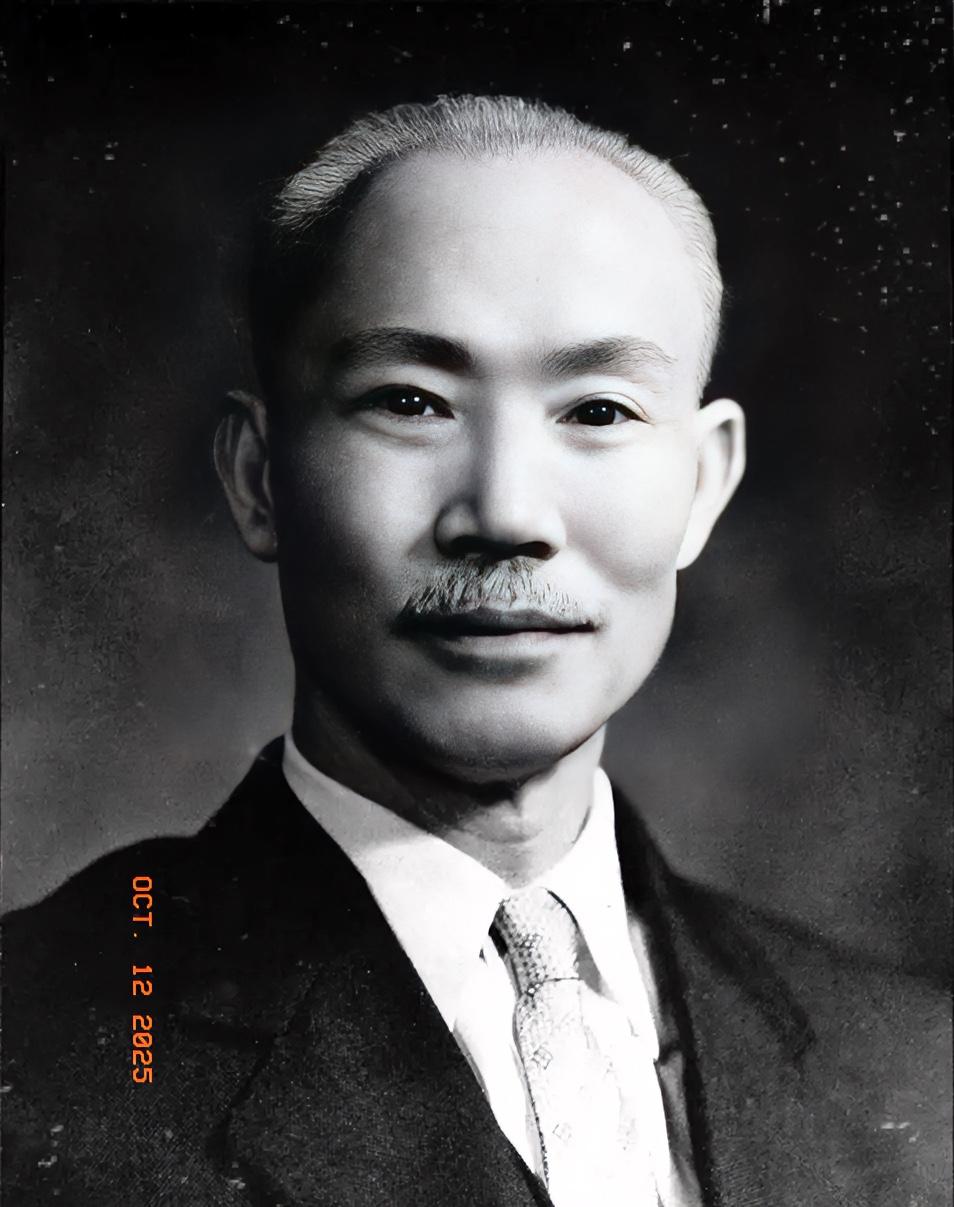

1951年,孙立人脱了衣服上床睡觉,习惯性地搂住老婆,却发现手感不对劲,他一怔,随即下床,看到床上的女子时,他惊道:“怎么是你!” 1960 年春,台湾台中孙立人被软禁的小院里,张美英蹲在灶台边,小心翼翼地将咸菜坛倒扣。坛底的夹层里,一封油纸包裹的信掉了出来,里面除了龚夕涛熟悉的字迹,还裹着一小包油菜种子。 这是安徽老家寄来的 “救命粮”,在物资匮乏的年月,成了全家的希望。 她攥着种子,想起 1951 年那个冬夜,张晶英把她叫到书房时,手里也攥着类似的油纸包,只是那时包着的,是更沉重的托付。 1951 年张晶英劝嫁的前一周,她的梳妆台抽屉里,藏着两封未寄出的信。一封是写给孙立人的,字里行间满是不舍:“立人,我知你不愿再娶,可孙家不能无后,美英姑娘心善,能陪你走过难路。” 另一封是给龚夕涛的,详细说明了让张美英进门的缘由,还附上了张美英的生辰八字 —— 她知道,只有得到老家的认可,这场安排才算圆满。 直到收到龚夕涛 “愿以老家祖宅为美英姑娘作保” 的回信,她才敢把张美英叫到书房。“这不是委屈你,是我求你,帮我守着立人。” 张晶英说着,把祖传的银镯子戴在张美英手上,镯子内侧刻着的 “孙” 字,温热得像有生命。 1951 年那个冬夜,孙立人搂住床中人时,只觉触感陌生。他猛地坐起身,台灯下看清是张美英,惊得声音都变了:“怎么是你!” 张美英慌忙下床,低着头把张晶英的信递给他:“夫人说…… 说她要去皈依佛门,让我照顾您。”孙立人捏着信纸,指节因用力而发白 —— 他想起白天张晶英说 “要去静养” 时的平静,原来那时她就做好了决定。 “她人呢?” 他追问,张美英小声说:“夫人已经走了,留话说让您别找她。”窗外的风卷着落叶,孙立人沉默良久,终是叹了口气:“委屈你了。” 婚后的日子,远没有张美英想的那么复杂。孙立人虽因 “信任危机” 变得沉默,却从不对她发脾气。在这个家里,没有正室与侧室的争斗,只有三个女人跨越千里的相互体谅。 1955 年孙立人被软禁后,张晶英在寺庙里做的第一件事,就是把孙立人早年的军事笔记藏进佛经夹页。每当有人来寺庙搜查,她就坐在蒲团上念经。 有次搜查的人翻到佛经,她平静地说:“出家人只知念经,不懂军务。”等搜查的人走后,她才敢把笔记取出来,在油灯下仔细翻看,遇到破损的地方,就用细线小心缝补 —— 这些笔记,后来成了研究中国远征军历史的重要资料。 1962 年,龚夕涛通过安徽商队,给软禁中的孙家捎来一整车棉花。商队老板偷偷告诉张美英:“龚夫人说,台湾冬天冷,让你们多做几床棉被,还说她把老家的地租出去了,租金会定期寄来。” 张美英抱着棉花,眼泪掉在棉絮上 —— 她想起去年冬天,孙立人冻得膝盖疼,只能裹着旧毯子取暖,如今有了这些棉花,全家终于能过个暖冬了。 孙立人摸着棉花,轻声说:“夕涛总是这样,什么都替我们想到。”那天晚上,张美英连夜做棉被,孙立人在一旁帮忙穿针,昏黄的灯光下,两人的影子映在墙上,像一幅安静的画。 鲜有人知,1951 年张美英嫁入孙家后,曾偷偷去寺庙找过张晶英。她抱着刚绣好的平安符,小声说:“夫人,我怕做不好,会让您失望。” 张晶英拉着她的手,指着寺庙外的榕树:“你看这树,根扎得深,才能抗住风雨,你只要守住本心,就不会错。” 后来,张美英把这句话记在心里,无论是面对软禁时的物资匮乏,还是外人的闲言碎语,她都像榕树一样坚韧 —— 她会把龚夕涛捎来的种子种在小院里,会把张晶英送来的笔记小心收好,用自己的方式,守护着这个家。 如今,孙立人故居的展厅里,除了当年的淡蓝色床单,还多了几样特殊的展品:用龚夕涛捎来的棉花做的棉被、张晶英藏过笔记的佛经、张美英种过油菜的小锄头。 孙家后人在讲解时,总会特别提到:“这些物件背后,是三个女人跨越海峡的守望。”展厅的电子屏上,循环播放着一段影像:1988 年,张美英带着孙辈回到安徽老家,在龚夕涛的墓前,她把那只刻着 “孙” 字的银镯子放在墓碑上,轻声说:“龚姐姐,我们都好好的,您放心。” 现在,孙家的后代们依然保持着一个传统:每年春天,都会在院子里种上油菜,就像当年张美英那样。 他们说,这是为了记住,在最艰难的岁月里,是三位奶奶用爱和智慧,撑起了整个家。 而那只刻着 “孙” 字的银镯子,如今被收藏在台湾历史博物馆里,旁边放着的,是张晶英的佛经和龚夕涛的家书 —— 这些物件,共同讲述着一个关于包容、坚守与守望的故事,在时光里,温暖了一代又一代人。 信息来源:百度百科:孙立人