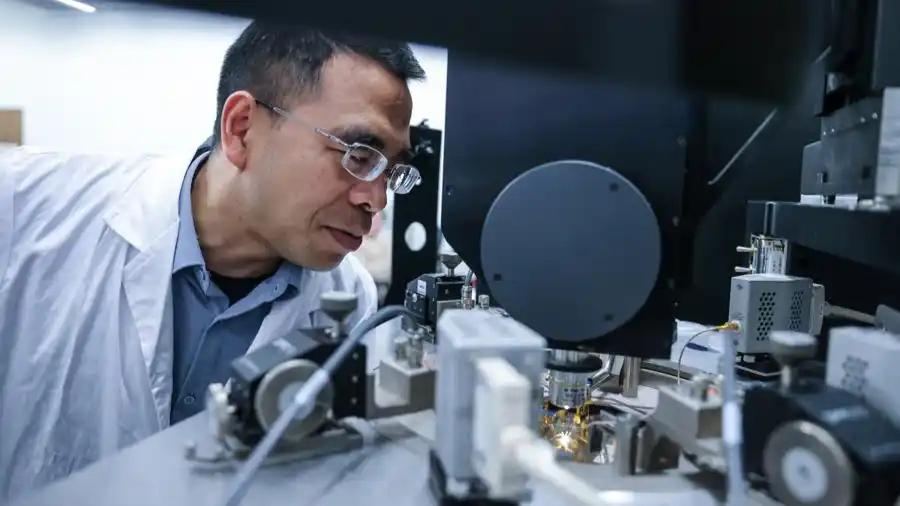

震撼全球!中国科研团队成功研发首颗二维-硅基混合闪存芯片“长缨”,速度提升百万倍,AI数据存储格局将被彻底改写 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 10月8日,中国科研团队成功研发出全球首颗二维-硅基混合架构闪存芯片。 这项成果由复旦大学周鹏与刘春森团队主导,标志着中国在半导体核心技术上的一次重大突破。 该芯片被命名为“长缨”,不仅实现了从实验室到工程化的快速跃迁,还在性能上全面超越现有Flash闪存技术,为AI时代的数据存储带来了全新可能。 “长缨”的成功,并非简单地将新材料套用到传统工艺上,而是团队采用了一种“适应而非改造”的模块化集成策略。 二维材料因其极高的电子迁移率和超薄特性,理论上拥有巨大潜力,但其脆弱性也一直是困扰科研和产业化的难题。 周鹏团队没有试图强行改造成熟的CMOS工艺,而是让二维材料的特性与CMOS工艺自然融合,通过模块化设计保证每一部分都能高效、稳定地工作。这 种策略不仅提升了研发效率,也确保了芯片的高良率,在首批量产样品中,良率达到了惊人的94.3%。 在性能表现上,“长缨”同样令人瞩目。与现有的Flash闪存相比,这颗芯片在读写速度、功耗控制和耐用性等方面都有显著提升。 据团队介绍,速度提升可达百万倍级别,这意味着在AI训练、数据中心存储以及高频交易等场景中,数据的存取效率将被彻底改写。 对于依赖海量数据运算的AI模型来说,这种提升不仅能够节省巨额能耗,还能极大地缩短计算时间,为更多创新应用提供可能。 研发过程并非一帆风顺。 二维材料在集成到硅基芯片过程中极易出现缺陷和失效,如何在保持性能优势的同时确保芯片稳定运行,是团队面临的最大挑战。 为了攻克这一难题,科研团队进行了大量的实验验证和工程优化,反复调整每一层材料的厚度、排列方式和电性匹配。 在突破技术瓶颈的同时,他们还建立了可复制的工艺流程,为芯片的规模化生产打下坚实基础。 值得一提的是,“长缨”的定位非常明确,解决AI时代核心存储的瓶颈问题。 随着人工智能模型规模的不断扩大,数据存储和传输速度成为制约性能的关键因素。传统Flash架构在容量和速度上的局限,已经无法满足未来大规模计算的需求。 而二维-硅基混合架构正是针对这一痛点设计的,它不仅提高了存取效率,还兼顾了功耗与耐久性,能够为下一代AI应用提供持续、可靠的数据支撑。 在产业化路径上,复旦团队已经展开前瞻性布局。团队计划通过与国内外领先半导体厂商合作,实现“长缨”芯片的量产与应用推广。 他们也在探索基于这一新架构的多种存储方案,包括高速缓存、固态硬盘以及企业级数据中心解决方案。 这意味着,“长缨”不仅仅是一项科研成果,更有望直接推动存储产业的技术升级,改变全球数据存储格局。 从科研意义上看,这一突破再次证明了中国在前沿半导体技术领域的竞争力。长期以来,二维材料在实验室中表现出色,但难以在工程化中稳定应用。“ 长缨”的成功打破了这一壁垒,标志着二维材料从概念验证迈向实际应用的关键一步。 这也意味着,中国科研团队在核心技术攻关上的方法论已经日趋成熟:通过结合新材料特性与现有工艺优势,实现从基础研究到工程化的无缝过渡,为其他前沿技术的产业化提供了宝贵经验。 从应用前景来看,这项技术的潜力几乎是全方位的。无论是AI算力中心、高性能计算机,还是自动驾驶、智能制造和物联网,“长缨”都能提供更高效、更低能耗的存储解决方案。 尤其是在AI模型日益复杂、数据量呈指数级增长的背景下,传统存储架构的局限性愈发明显,而“长缨”的出现,将大幅度缓解这一瓶颈,为技术创新提供底层支撑。 总结来看,复旦大学周鹏-刘春森团队研发的“长缨”二维-硅基混合架构闪存芯片,是一次科研与工程完美结合的典范。 从材料选择到工艺整合,从实验验证到工程化生产,每一步都体现了团队对技术细节的极致追求。这不仅让中国在全球芯片技术竞争中占据优势,也为AI时代的数据存储提供了全新的可能。 未来,随着量产和应用落地,“长缨”有望成为改变存储产业格局的关键力量,让高速、低能耗的数据存储不再是梦想,而成为现实。