清政府当年为什么拒绝工业化?满清政府当年有个死穴,始终无法解决:中国强大了,那就代表汉人强大了。汉人强大了,那满清何去何从?你还不能说满清统治者的想法错了,事实证明,恰恰就是清末新政造成的汉人力量崛起,最终埋葬了满清王朝。

晚清王朝面对工业化浪潮,并不是简单地拒绝,而是掉进了一个死循环。它拼命想抓住工业化这根“救命稻草”,来抵挡外来的欺负,保住自己的江山;可它又怕得要死,生怕这根稻草反过来变成点燃自己王座的“催命符”。

工业化这个东西,在晚清的角色,从一个被动的工具,变成了一个搅动风云的砝码,最终成了一座熔化整个旧时代的巨大熔炉。

说到底,晚清对工业化的接纳,从根子上就是一次被动的自救。目标根本不是让整个社会脱胎换骨,纯粹是为了给那套快散架的军事机器续命。

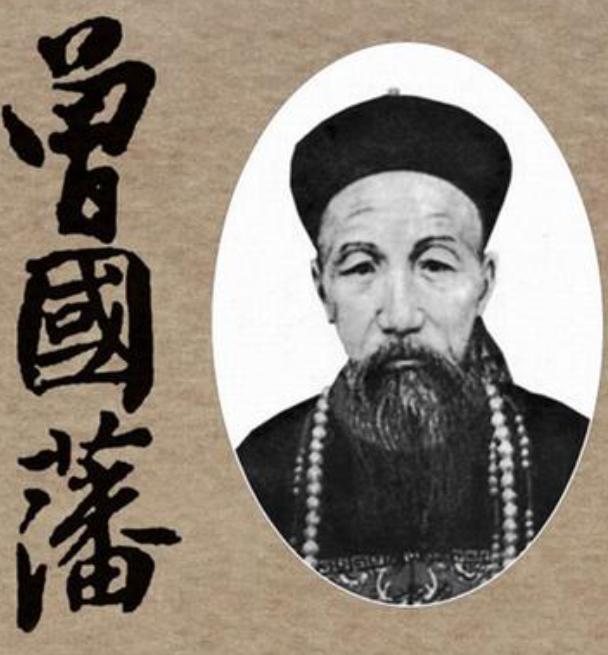

太平天国闹起来,一下子就把八旗兵的底裤给扒了,原来这支曾经的精锐,早就变得不堪一击。没办法,朝廷只能把权力下放,让曾国藩、李鸿章这些汉臣自己拉队伍去打。

这些汉臣在战场上可是吃了大亏,亲眼见识了洋枪洋炮的厉害。于是,洋务运动应运而生,什么江南制造局、福州船政局,核心任务就是一件事:造枪、造炮、造船。

这种想法,本质上就是想把西方的技术嫁接到自己腐朽的制度上,根本没想过背后的教育体系有多僵化,也忽视了压根儿就没地方培养真正的技术人才。

工业化的每一点进步,都迅速变成了满汉权力天平上一块极其敏感的砝码。它的发展,被统治集团内心深处的猜忌和权术牢牢地捆住了手脚,最后成了内耗的牺牲品。

满清统治者的心里有个解不开的疙瘩:国家强大,就等于汉人强大。而汉人一旦强大了,不就直接威胁到他们的统治了吗?所以,汉人手里掌握的新军队、新工厂,既是国防力量,更是他们眼里的潜在威胁。

慈禧太后这些人玩弄权术是把好手。他们一边挑动汉人官员自己斗自己,一边又把满洲亲贵安插到各个要害部门,死死盯住,确保最高权力绝对不会旁落。太平天国的火刚被扑灭,削弱曾国藩这些汉臣权力的动作就立马跟上了。

这种猜忌和内耗,在甲午战争时达到了顶点。作为工业化门面的北洋水师,它的命运不光在战场上,更被朝廷里光绪皇帝和李鸿章的权力斗争死死拿捏着。最后,这支花了大价钱打造的舰队,与其说是输给了日本,不如说是被自己人活活耗死的。

尽管清廷想方设法地要把工业化关在笼子里,但它最终还是像一座巨大的社会熔炉,催生出了新的力量和思想,彻底熔断了旧王朝的统治链条。

工厂和新式企业的出现,客观上培养了一大批汉族的新兴精英。八国联军打进北京后,南方各省搞的那个“东南互保”,更是赤裸裸地证明了,地方汉人的实力已经坐大,中央的权威早就不灵了。

更要命的是,工业化也打开了国门,让公平、权利这些新观念像潮水一样涌了进来,唤醒了无数人的思想。那种只教四书五经的僵化教育,再也关不住人们的脑子了。

当清廷最后抛出那个臭名昭著的“皇族内阁”,把跟汉人精英分享权力的大门彻底焊死时,就连最温和的立宪派都彻底绝望了。

工业化催生出的这股新力量,最终和旧制度一拍两散。武昌城头的那一声枪响,不过是给这座摇摇欲坠的大厦,送上了最后一脚。

说白了,清王朝的覆灭,就因为它解决不了“保住满人统治”和“实现国家富强”这个根本矛盾。它想用工业化当工具,却承受不了它带来的权力动荡,更挡不住它引发的社会变革。

这根被寄予厚望的救命稻草,最终在统治者的猜忌和短视下,变成了加速自己灭亡的催命符。