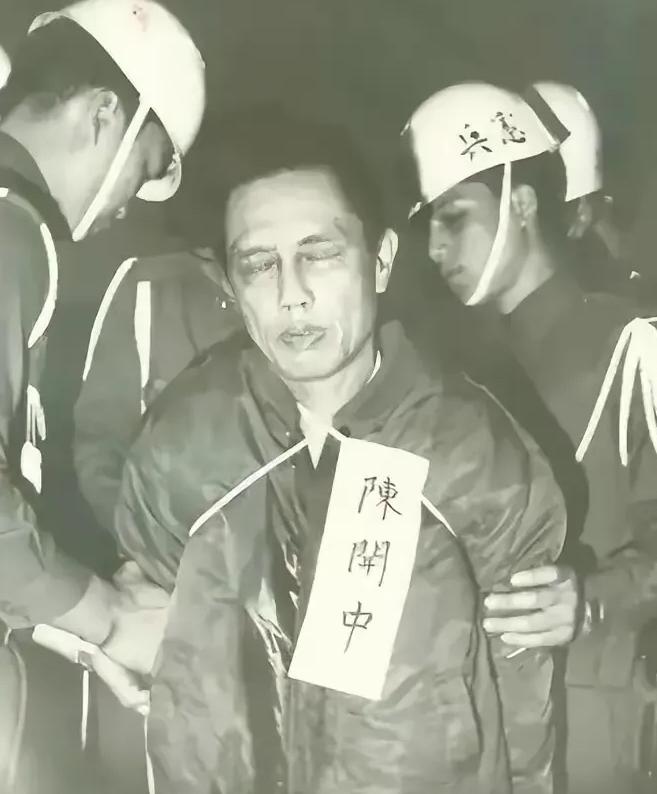

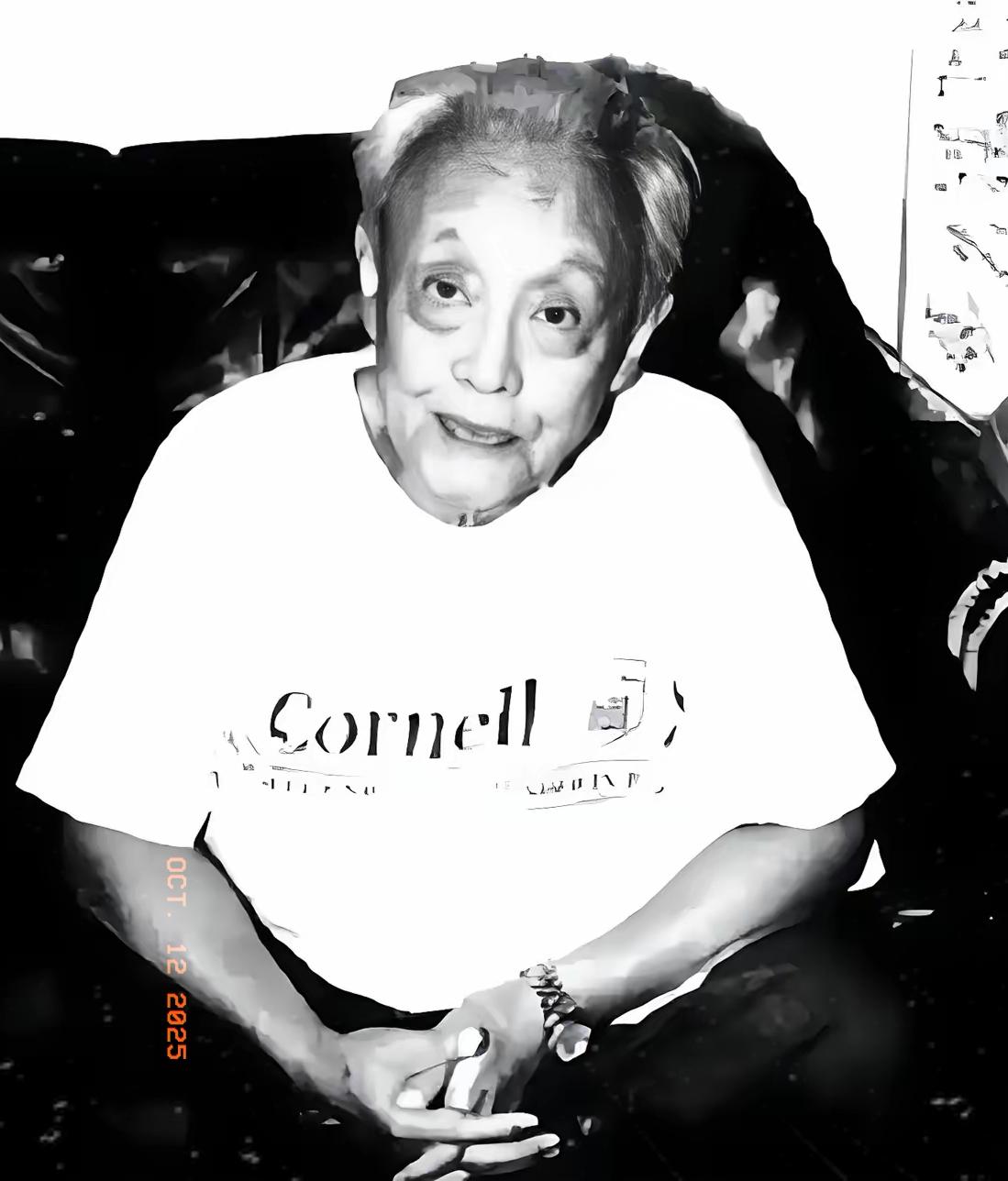

1979年,曾是上甘岭坑道唯一女兵的刘禄曾到美国出差,在纽约的一家餐馆,一位50多岁美国男人紧盯她看了20分钟,终于忍不住快步走上前来,一把抓住她的手“女士,请问你姓刘吗?” 麻烦各位读者点一下右上角的“关注”,留下您的精彩评论与大家一同探讨,感谢您的强烈支持! 1979年的纽约,秋风吹着街道上的落叶,一家普通餐馆里,正陪中美教育代表团用餐的刘禄曾,没想着会遇上一场让她红了眼眶的重逢。 一位50多岁的美国男人,轻轻抓住她的手:“女士,您……您是不是姓刘?”这声询问,一下把时间拉回了20多年前的朝鲜战场。 那时的刘禄曾,还是个刚从上海东吴大学法学院毕业的姑娘,英语流利,本可以留在上海做律师,过安稳日子。 可1950年抗美援朝的号召传来,她没跟家人多商量,收拾了几件换洗衣物就报了名。家人心疼她,说“女孩子哪能去前线遭罪”,她却笑着说“国家需要,我就该去”。 到了朝鲜,她被分到志愿军第九兵团,成了上甘岭坑道里唯一的女兵。坑道里又潮又暗,空气里满是硝烟味,夜里炮弹落在头顶,土块总往下掉。 她的工作不轻松:白天翻译美军的文件,还要跟战俘聊天,记下他们对家人的思念;晚上就拿着磨得发亮的广播筒,用英语劝对面的美军士兵“别再为战争卖命,你们的家人还在等你们回家”。 偶尔还会播几首美国的思乡歌曲,她的声音不高,却像一缕暖光,让不少美军士兵悄悄放下了手里的枪。 最让詹姆斯·伯特纳记了一辈子的,是当年他被俘后的那段日子。那时他才20多岁,高烧不退,躺在冰冷的战俘营里,以为自己挺不过去了。 是刘禄曾发现了他,在医疗物资紧缺的情况下,跑了好几个坑道,才从卫生员那里要来退烧药,还找了块干净的毯子给他盖上。 有次几个年轻战士觉得伯特纳是“敌人”,想跟他开玩笑刮鼻子,刘禄曾正好撞见,立刻制止,认真地说“哪怕是战俘,也得有尊严,不能随便欺负”。 临走前,她还送了伯特纳一枚红底白字的“和平”别针,轻声说“希望你以后能记住,和平比什么都重要”。 1953年夏天,停战的消息传来时,刘禄曾正守在广播前。她立刻拿起广播筒,对着美军阵地喊:“停战了!你们能回家见家人了!” 那一夜,两边的枪炮都没再响过,她靠在坑道壁上,眼泪忍不住掉了下来,那些在坑道里啃冻土豆、听着炮弹声熬夜工作的日子,那些为了找一粒退烧药跑断腿的日子,都值了。 停战后,刘禄曾回国做了翻译,后来又调到中国国际旅行社南京分社,专门负责中美交流。 她总说“当年在战场上学到的‘尊重’,到哪儿都能用”,帮不少来中国的美国人了解真实的中国,也帮中国人看清真实的美国。 1979年中美建交,国内组织教育代表团访美,她因为熟悉美国情况,成了代表团的“向导”,陪着教育家吴贻芳博士一起去了纽约。 没想到,在餐馆里,会遇见当年的伯特纳。原来,伯特纳回国后,彻底改了以前的浮躁性子,开了这家小餐馆,每天早起开店,晚上关店,日子过得踏实。 那枚“和平”别针,他放在抽屉最里面,每天开店前都要拿出来看一眼,跟妻子和孩子说“是一位中国女兵让我知道,战争有多残酷,和平有多珍贵”。 这些年,他一直想找机会感谢刘禄曾,可中美没建交,根本没机会,这次在餐馆看到刘禄曾,他觉得眼熟,看了20分钟,确认是当年的女兵,才敢上前。 代表团的人听完他们的故事,都忍不住感慨。吴贻芳博士握着刘禄曾的手说:“你当年在战场上的一点善意,现在成了两国友好的小桥梁啊!” 美国餐馆的馆长也说:“我总听人说战争多残酷,可今天才知道,战争里也有这么温暖的事。” 临别时,伯特纳把自己的地址和电话写在纸上,反复叮嘱刘禄曾“回国后一定要写信,我还想带家人去中国,看看你说的‘和平的土地’”。 刘禄曾收下纸条,笑着说“一定,到时候我带你去看上海的弄堂,还有我们旅行社帮中美朋友搭的‘友谊桥’”。 那么你们怎么看待这件事呢?欢迎在评论区说说你们的看法吧! 信息来源:军事报道:70周年特别节目