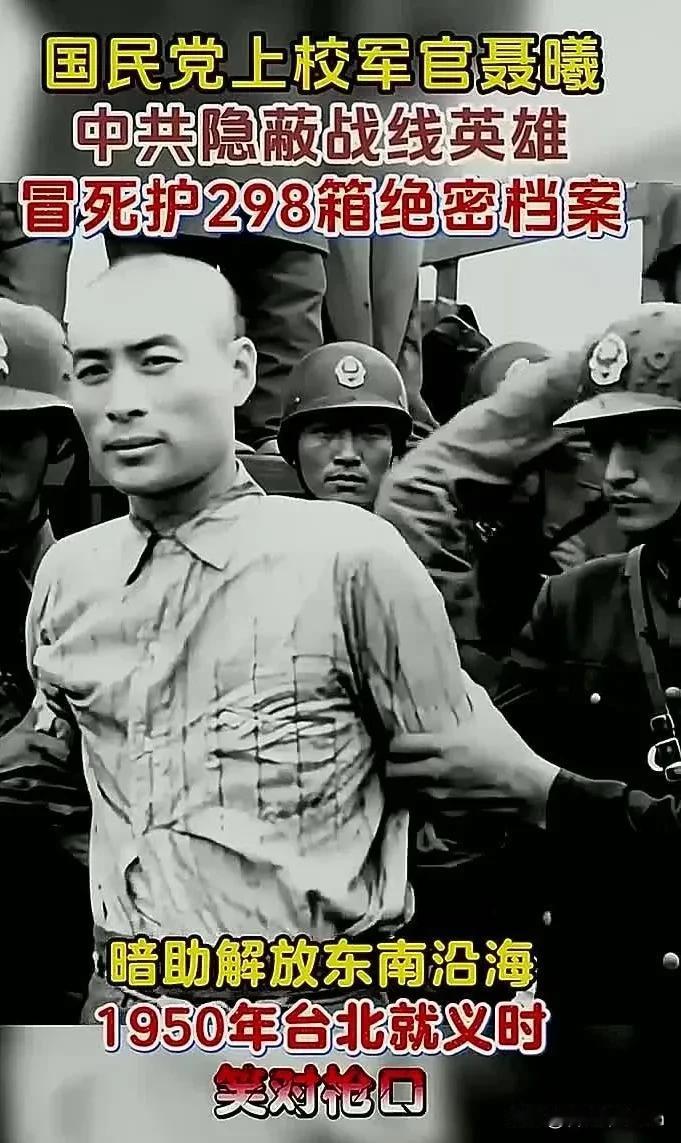

聂曦真是个谜,明明只是吴石身边的随从参谋,却在福州解放前冒死转移298箱军事档案,赴台后甘当情报中转站,在菜场巷角传递机密。明明才33岁,还能活很久,就义前却笑得坦然,白衬衫沾了血也盖不住一身硬骨,连敌台报纸都叹他赴死时眼皮不颤,英武得叫人心惊! 有些英雄的故事,是用赫赫战功写就的,但聂曦的故事,却要从一堆沉默的碎片里拼凑。一页被火烧过的日记,一张定格在临刑前的微笑照片,还有一个至今下落不明的归宿。 这些无声的证物,比任何历史记载都更能揭示他忠诚的模样。它们带我们走进一个隐蔽战线英雄的内心,看他在光明与黑暗、生存与死亡之间,做出了怎样艰难的选择。 在孙子聂宏保存的遗物中,有一片日记的残页,记录着1949年12月18日那天,妻子高秀娟满怀忧虑的一句话:“要是回基隆,会不会更安全?” 这句轻声的询问,背后是家庭的温暖和时代的刀光剑影。彼时的聂曦,举步维艰,每一步皆如履薄冰,恰似行走于锋利刀尖之上,稍有不慎便可能万劫不复。他曾助力吴石将军传递《长江布防图》,这份情报极为详尽,精确至国民党军队团级番号,宛如稀世珍宝,有着不可估量的价值。 福州解放后,他本可以留下来,享受新生活的阳光。然而,他终究还是毅然决然地追随吴石的脚步,奔赴台湾。那片未知的土地,承载着他们共同的信念与使命,即便前路充满变数,他也未曾有丝毫退缩。因为吴石将军那句“为人民做的事太少了”深深触动了他。这份抉择,与他后来说的一句话形成了绝妙的呼应。 当时,有朋友已经为他备好了离台的船票,一条通往安全的生路。他却为了送出情报而放弃,只说:“这份文件比我命重要。”烧焦的日记和错过的船票,都在诉说着一个事实:他不是不爱安稳,只是在个人幸福与信仰之间,他选择了后者。 聂曦的伪装堪称完美。他出生于福州三坊七巷的富人区,毕业于海军陆战队讲武堂,凭借着与同乡吴石将军的亲信关系,一路晋升,最终成为东南军政长官公署的上校科长。 这身光鲜的国民党军官制服,是他最坚固的铠甲,也是他执行秘密任务时最好的掩护。在福州解放的风云前夕,有一场惊心动魄的行动。他谨遵吴石嘱托,巧妙藏匿起298箱国民党的绝密军事档案,在那历史转折之际,完成了一场非凡之举。 他用一百多箱普通军事书籍作为障眼法,大张旗鼓地运走,上演了一出漂亮的“金蝉脱壳”。真正的核心机密,被他悄然藏匿于福建省研究院的书库之中。待解放军第十兵团进城,这份机密完好无损地交到了他们手中,未露分毫破绽。 到了台湾,他利用交际科长的身份继续周旋,为吴石传递情报,甚至亲自去香港的秘密联络点接头,还利用职务之便为交通员朱枫办理了特别通行证。每一次公开场合的觥筹交错,都可能是一次秘密任务的掩护。 那身国民党上校制服,既是他潜伏深度的证明,也反衬出他所从事的地下工作的巨大价值。制服之下,是一场决定战争走向的无声暗战。 1950年,由于叛徒的出卖,整个情报网络被摧毁。3月初,聂曦与吴石一同被捕。敌人用尽酷刑,甚至许诺只要他出卖吴石就能活命,但他守口如瓶。 在6月10日那天,台北马场町刑场,敌人的镜头本想记录一个“叛徒”的狼狈,却意外地为后世留下了一份关于信仰的最强证言。在一张照片中,他身着洁白衬衫,双手被反绑于身后,然而脸上竟浮现出一抹淡淡的微笑,那笑意似藏着无尽故事,令人心生好奇。 那绝非表演,而是一声掷地有声的宣告:纵死亡降临,亦无法令我的意志屈服,它如磐石般坚毅,于命运风暴中岿然不动。另一张照片里,他牺牲后躺在血泊中,双眼却未曾闭上,仿佛仍在凝望着那片他未能亲眼见证解放的土地。 这种坦然,源于他内心的坚定。虽然他在供词里写下“希望从轻办理”的字句,但这并非贪生怕死,而是在绝境中,一个革命者在不伤害同志与组织前提下的求生本能。蒋介石直接驳回了审判庭的轻判建议,恰恰说明敌人深知他的“罪”有多重。 聂曦的遗体至今下落不明,他没有坟墓。但那些无声的证物——日记、制服、照片,还有最终镌刻在北京西山无名英雄纪念广场石壁上的名字,共同为他筑起了一座永不磨灭的丰碑。 我们通过解读这些沉默的碎片,得以触摸到一位革命者有血有肉的抉择与忠诚。他的人生,就是一部由无声证言写就的史诗。 主要信源:(云南长安网——一片丹心天日下,人间四月寄追思!)