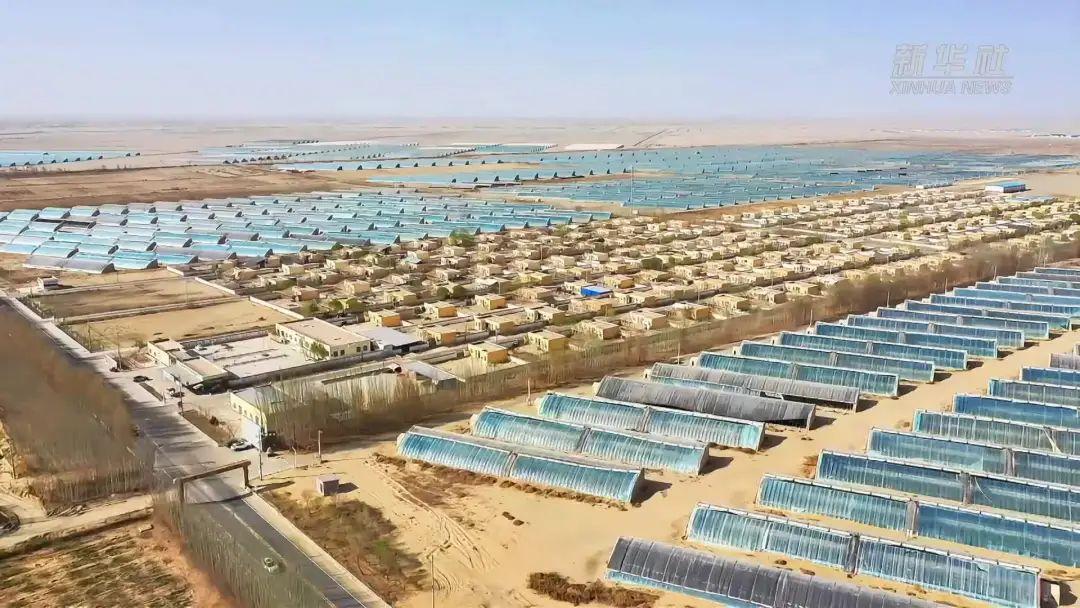

中国又创造了一大奇迹!14亿人将受益! 谁能想到,在曾被视为“生命禁区”的新疆盐碱地和沙漠里,2025年的秋天正上演着震撼世界的丰收图景。 塔克拉玛干沙漠边缘的麦浪翻滚,博斯腾湖畔的玉米地泛着金黄,策勒县的沙漠水稻压弯了稻穗,这画面放在十年前说出去,恐怕没人敢信。 更关键的是,这片土地正以每年 27 万亩的速度 “改头换面”,每一寸新变绿的土地,都在为 14 亿人的饭碗添砖加瓦。 先说塔克拉玛干的小麦,这可是在 “死亡之海” 边缘种出来的宝贝。以前这儿刮起风来能吞掉村庄,现在却能收获亩产 294 公斤的小麦。别觉得这产量不起眼,要知道全国小麦平均亩产也就 390 多公斤,在沙子里种出的麦子能达到这个水平,已经是逆天改命了。 秘密藏在新疆农科院培育的 “新冬 20” 小麦品种里,这品种天生耐盐碱、耐旱,简直是为沙漠量身定做的。 播种时更有意思,北斗导航的拖拉机播下的种子间距误差不超 2 厘米,地里插的温湿度传感器连手机,技术员躺家里就能调水肥,比照顾自家花草还精细,沙漠种地硬是玩出了 “科技感”。 博斯腾湖畔的玉米更狠,直接种出了 “吨粮田”,要知道几年前这儿还是连野草都长不活的重度盐碱地。这背后是新疆农科院牵头搞的大项目,花了 8000 多万,联合 10 多家单位攻关五年,光关键技术就搞出 13 项,新装备 9 台套。 他们发明的 “节水抑盐灌排协同技术” 太神了,以前浇地是大水漫灌,一半水蒸发不说,还把地下的盐碱都带上来了,现在用智能滴灌,灌溉水利用率飙到 83.78%,土壤盐分蹭蹭往下掉,耕地质量直接升了 2 个等级,玉米亩产自然跟着涨了 27.66%。 这项目一推广就是 27 万亩,刚好对上每年改造的速度,可见不是小打小闹,是规模化的 “造田运动”。 策勒县的沙漠水稻更让人惊喜,2024 年还只种了 400 亩,2025 年直接扩到 2000 亩,亩产稳拿 400 公斤。当地农业公司的人说,从整地到收割要 154 天,全程无人机播种、撒肥,比传统种稻省了一半人力。 能在沙漠里种水稻,靠的是土壤改良剂和生物有机肥的 “组合拳”,先把盐碱压下去,再给土壤喂 “营养餐”,以前寸草不生的地,现在能长出颗粒饱满的稻穗,连当地农民都没想到 “沙漠能出米”。 更聪明的是莎车县的玩法,搞 “光伏 + 牧草” 模式,6 万亩盐碱砾石地铺上光伏板,板上发电,板下种草,一举两得。 这项目花了 129 亿,装机容量 2000 兆瓦,不仅发电,还能改良土壤。光伏板像遮阳伞,把地表温度降了 6.2 摄氏度,蒸发量少了 30%,板下的微气候刚好适合牧草生长。 再配上矿物改良剂和智能滴灌,3 年就让土壤盐分降了 62%,pH 值从 9.8 的强酸级降到 8.2,有机质翻了 3 倍。现在这儿植被覆盖率 85%,昆虫从 3 种变成 12 种,偶尔还能看见黄羊跑过,生态和经济一起赚,这算盘打得真精。 当然不止粮食作物,新疆人把 “宜粮则粮、宜经则经” 玩得明明白白。乌鲁木齐米东区的耐盐碱水稻亩产超 700 公斤,和田的 “新稻 36 号” 在盐碱地里照样高产;泽普县的盐碱地种大豆,亩产突破 300 公斤;喀什的海水稻更夸张,最高亩产 850 公斤。 就连盐碱度太高的地,也没浪费,种上恰玛古、大果榛子,还有油莎豆、狼尾草这些饲草,既改良了土壤,又能卖钱。浙江援疆的企业在柯坪县用 “三位一体” 技术改盐碱地,50 亩荒地不仅种活了恰玛古,品质还提升了,成了当地的富民产业。 这一切不是天上掉下来的,背后是科研人员的死磕和政策的大力支持。中国工程院院士尹飞虎说,耐盐碱作物和轮作模式能让盐碱地长期利用,不会改好又返碱。 新疆农科院的徐万里研究员团队搞出的 9 套治理模式,能应对不同类型的盐碱地,还培训了 8800 多农民,让技术真正落地。现在全疆每年推广百万亩耐盐碱粮食品种,光这些新增的耕地,每年就能多打几千万吨粮食,直接充实全国的粮袋子。 以前谁能想到,新疆的盐碱地和沙漠能成为 “粮仓”?现在不仅能种粮,还能发电、养牛羊,生态还变好了。这些新改的良田,每年产出的粮食和经济作物顺着物流网送到全国,14 亿人都能吃到来自 “生命禁区” 的馈赠。 这奇迹说白了,就是中国人不信邪,用科技硬刚恶劣环境,把别人眼里的 “无用之地”,变成了滋养生命的宝地,这种改造自然的本事,放眼全世界都没几个国家能做到。