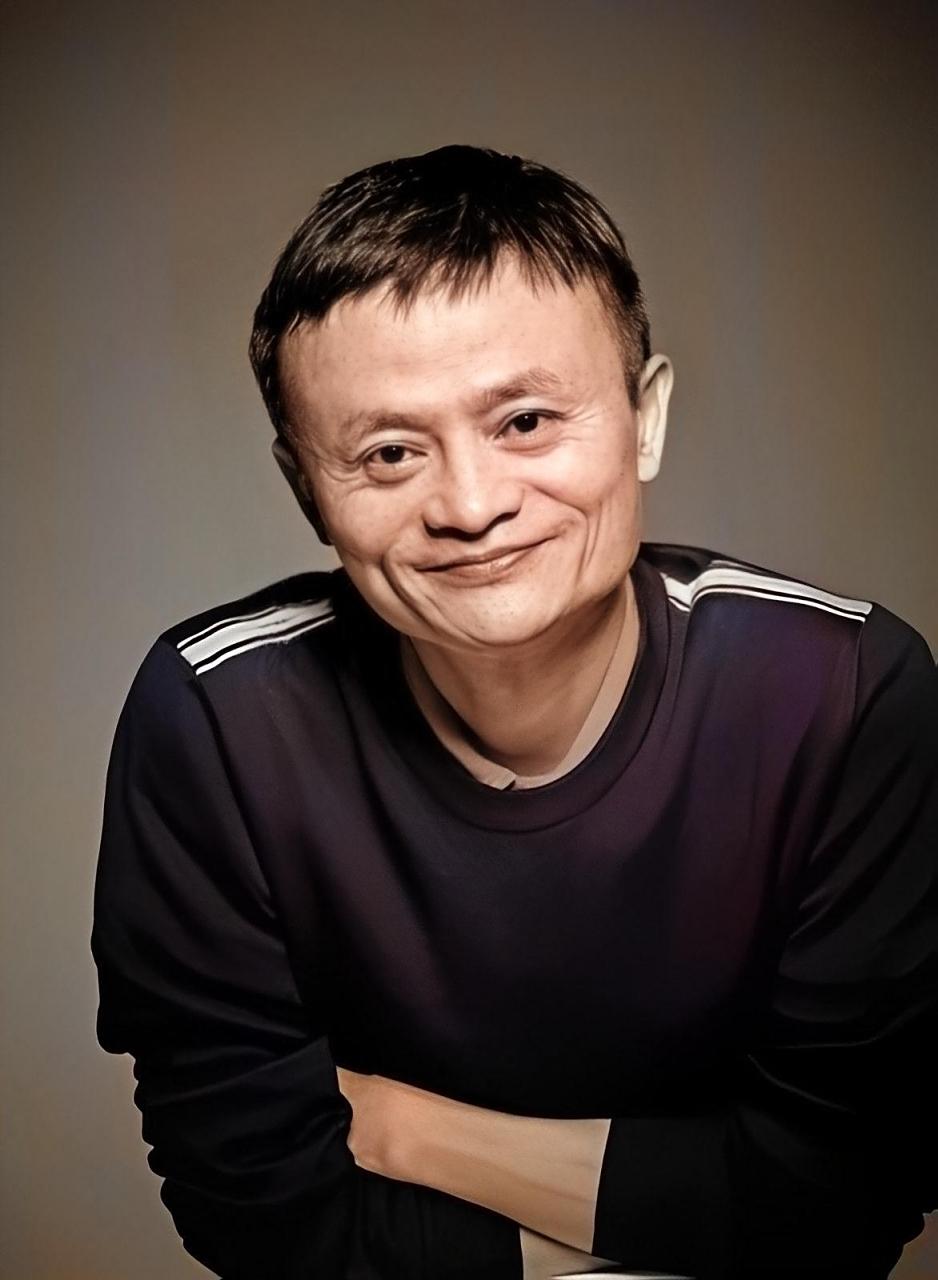

1999年马云去见向太求投资,聊到半夜没提一个钱字,向太后来拍大腿:早知道这“火星人”能搞出阿里巴巴,当初就算赌一部电影的钱也该投! 那天是朋友牵的线,马云穿着不太合身的西装,背着个旧包就进了向家。向太第一眼看见他就嘀咕,这人颧骨高、下巴尖,跟圈里常见的老板模样完全不一样,心里先打了个问号。 从下午三点到晚上八点,马云就没停过嘴。一会儿说要“让天下没有难做的生意”,一会儿又蹦出“B2B”“电子商务”这些新词,手舞足蹈得像个说单口相声的。向华强坐在旁边抽着雪茄,越听越迷糊,悄悄跟向太说:“他到底是来谈合作,还是来开讲座的?” 向太也纳闷,按规矩找投资的人,不都该先亮项目、算回报、说要多少钱吗?可马云从头到尾没提半个“钱”字,光画大饼了。她甚至偷偷观察马云的眼神,想看看是不是不好意思开口,结果只看到满眼睛的光,像坚信自己说的事明天就能成。 其实向太心里盘过账。当时她投资一部中等成本电影,也得花几百万港币,要是马云真开口要个几百万,她未必不答应。毕竟这人虽然长得怪,但口才是真厉害,讲起未来眼睛发亮,不像骗子。她当时想的是,就算赔了,也跟押错一部电影差不多,损失能接受。 可马云偏偏没提钱。后来向太才想明白,不是马云不好意思,是他看出来他们听不懂了。1999年那时候,全中国网民才四百万,大多数人连拨号上网都没试过,马云说的“把生意搬上网”,在他们眼里跟“把电影院搬到家”一样不现实。 马云肯定也察觉到了。他后来在采访里说,早期找投资时,十个人有九个觉得他是疯子。那天他讲那么多,其实是想先让向太夫妇明白“这事儿有价值”,可越讲越发现,他们眼里的疑惑越来越重,索性就没提钱——话都说不到一块儿,提钱也是白搭。 没过多久,马云就遇到了孙正义。人家只听了六分钟,就拍板投两千万美金。这事儿传到向太耳朵里,她还跟向华强吐槽:“日本人是不是太冲动了?连项目细节都没问明白就投钱。” 现在回头看,不是孙正义冲动,是两人玩的根本不是一个逻辑。向太想的是“买张电影票”,投进去的钱要看到具体回报,比如票房、版权;孙正义想的是“赌个赛道”,他知道互联网能改变世界,马云的模式刚好踩中了他“找中国版雅虎”的想法,至于细节,慢慢打磨就行。 更有意思的是2002年,互联网泡沫破裂,一大批互联网公司倒闭,不少投资人血本无归。向太看到新闻时,突然庆幸当初没投马云:“还好当时没听懂,不然这钱就打水漂了。” 可这种庆幸,本质上是“瞎猫碰上死耗子”。她没投,不是因为预判到了风险,是因为认知跟不上。就像有人手里拿着藏宝图,却看不懂上面的符号,只能眼睁睁看着别人挖走宝藏,后来还庆幸自己没白跑一趟。 反观马云,他早就习惯了这种“不被理解”。1995年他搞“中国黄页”时,就被人当成传销,连亲戚都劝他别折腾。可他偏不,后来阿里巴巴遇到互联网泡沫,他裁掉一半员工,自己带头降薪,硬是熬了过来。他说“大多数人死在明天晚上”,其实是把别人的不理解,都当成了熬到后天的动力。 后来向太在节目里反思这事,说“成功靠敢想敢干,跟长相没关系”。这话听着在理,可她没说透的是,比敢想敢干更重要的,是能不能打破自己的认知局限。她当时用看电影的逻辑看互联网,用看明星面相的眼光看马云,从一开始就把路走窄了。 1999年那时候,不止向太这么想。马云早期拿到的五百万美金投资,全是高盛、富达这些国际资本给的。本土资本要么像向太一样听不懂,要么觉得“这事儿太玄乎,不如投房地产稳”。直到后来淘宝、支付宝火了,大家才拍着大腿后悔,可那时候互联网的早期红利,早就被国际资本分走了。 有次向太跟圈里人聊起这事,还开玩笑说:“要是当初马云直接说要五百万,我可能真就给了。”可这话里藏着个误区——就算马云说了,她也未必会投。因为她要的是“投一部电影的回报”,而马云要的是“养一个能改变行业的公司”,两者的期待根本不在一个频道上。 现在再看这段往事,挺有意思的。不是向太没眼光,是时代变了,老经验不管用了。就像以前开电影院,只要选好片、做好宣传就行,可现在流媒体来了,还按老办法干,迟早会被淘汰。马云当时就是那个带来流媒体的人,可惜向太那会儿,还没弄明白流媒体是啥。 最后想问问大家,要是你在1999年,遇到一个说要“把生意搬上网”的马云,你会像向太一样犹豫,还是像孙正义一样果断投资?换成现在,遇到类似的“新事物”,你又会怎么选?向太