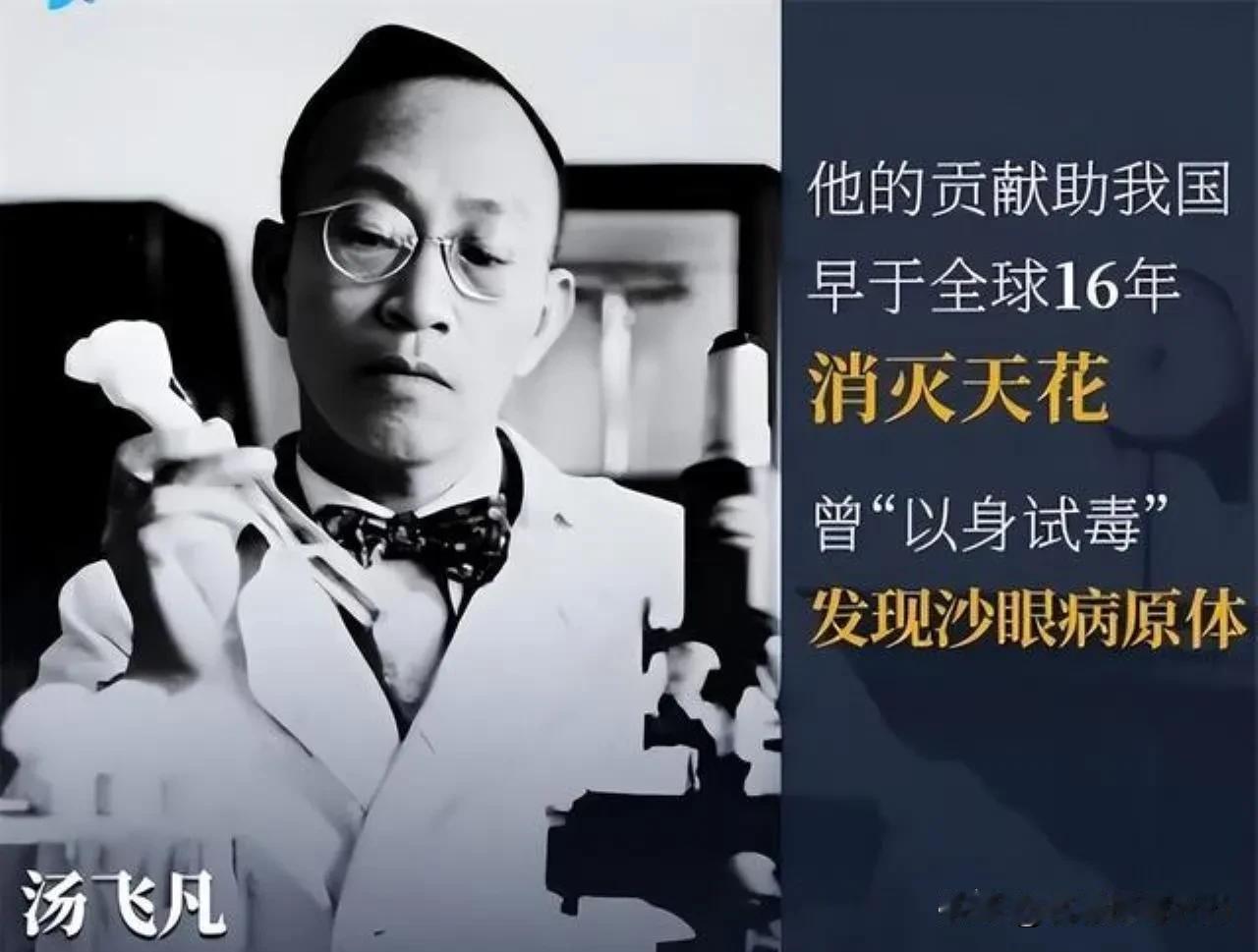

不该被遗忘的科学家,以身试险,拯救了亿万中国人的眼睛! 当病原体悬液滴入他的眼睛,整个世界都屏住了呼吸。这是1957年的一个清晨,在北京同仁医院实验室里,一位59岁的科学家正在完成人类医学史上最悲壮的人体实验。为了证实沙眼病原体,他不惜让自己失明! 这位科学家,正是我国微生物学的奠基人之一——汤飞凡。他出生在湖南醴陵一个普通教员家庭,从小就看着村里有人因眼疾看不见东西,只能摸着墙走路,那份无助深深烙在他心里。后来他远赴美国哈佛大学留学,师从诺贝尔奖得主,可国外优越的科研条件没留住他,1929年他带着几箱实验器材回国,只说“中国的病,得中国人自己治”。 当时的中国,沙眼是名副其实的“致盲杀手”。每两个人里就有一个患沙眼,农村地区更严重,很多孩子没到十岁就看不清黑板,成年人因沙眼失明后,只能靠家人养活。 可全世界的科学家研究了几十年,都没搞清楚沙眼到底由什么引起,有人说是细菌,有人说是病毒,找不到病因,就没法研发特效药,只能看着患者一个个失去光明。 汤飞凡接下了这个“硬骨头”。 他把实验室建在旧仓库里,自己动手改装仪器,连培养皿都是用罐头瓶消毒后反复用。一开始,他带着团队从沙眼患者眼里取样,在几十种培养基上培养,可一次次都失败了。 有同事劝他“国际上都没突破,咱们别硬扛了”,他却把样本放在显微镜下,盯着看了整整一夜,说“找不到病原体,就有更多人要瞎,我不能停”。 1955年,汤飞凡终于在鸡胚里成功分离出了沙眼病原体,可国际科学界不认可——没有人体实验证实,谁能保证这个病原体就是导致沙眼的“真凶”? 那时候,人体实验风险极大,没人愿意冒险,汤飞凡没犹豫,直接把目光投向了自己。他说“我是团队负责人,要试也该我先试”,谁劝都没用。 1957年那个清晨,他亲自从培养好的病原体中提取出悬液,当着同事的面,慢慢滴进自己的左眼。 滴完后,他没休息,反而拿出笔记本,开始记录眼睛的反应:“首日,左眼轻微发痒,无红肿”“第三日,眼睑红肿,分泌物增多”“第五日,角膜出现灰白色斑点,视物模糊”。 随着时间推移,他的左眼越来越严重,红肿得像核桃,分泌物把睫毛都粘住了,连看实验记录都得凑到离纸几厘米的地方,可他每天依旧准时出现在实验室,直到左眼出现了典型的沙眼角膜溃疡——这说明,他成功证实了这个病原体就是沙眼的“元凶”。 实验成功后,汤飞凡才开始接受治疗。那段时间,他一边滴药,一边整理实验数据,还指导团队研发治疗沙眼的眼药水。幸运的是,经过两个多月的治疗,他的左眼慢慢恢复了视力,可眼角还是留下了淡淡的疤痕。 而他的实验成果,彻底改变了沙眼防治的格局——基于他发现的病原体,我国很快研发出廉价的沙眼治疗药物,还推广了“一人一巾”的卫生习惯,短短十几年,全国沙眼发病率从50%以上降到了10%以下,亿万中国人的眼睛保住了。 可这样一位功臣,却在后来的岁月里渐渐被人淡忘。直到近年,随着医学史研究的深入,他的故事才重新被提起。 有人说,他当年完全可以找志愿者,没必要赌上自己的眼睛,可他留下的日记里写着“我是医生,也是科学家,患者的痛苦,就是我的责任”。他用自己的眼睛,为无数人点亮了光明,这份担当,比任何荣誉都珍贵。 现在的我们,很少再听说有人因沙眼失明,可这份“看得见”的幸福,是汤飞凡用一只眼睛的风险换来的。 科学从不是冷冰冰的实验数据,而是像他这样的科学家,用热血和担当筑起的防线。不该让这样的名字被遗忘,因为每一个为国家、为人民付出的人,都值得被永远铭记。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。