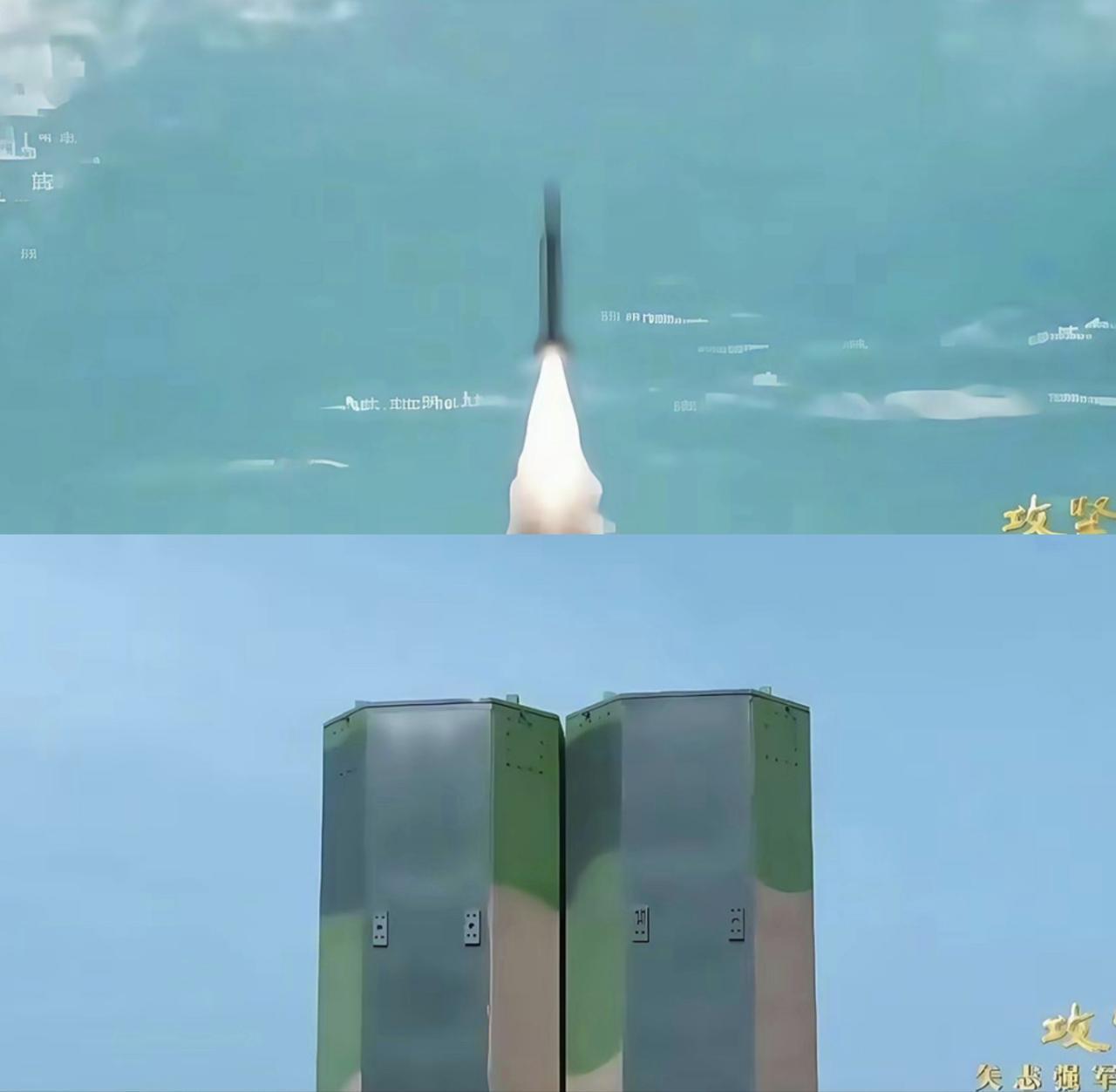

西方为啥迟迟造不出霹雳-15这样的“远程空空导弹”?这个问题其实说白了,核心就三个原因,第一个就是西方造不出“双脉冲发动机”,是因为西方认为“双脉冲发动机”技术复杂度过高,很难造的出来,所以西方重点押注的是“冲压发动机”。 说起远程空空导弹这事儿,霹雳-15这玩意儿确实让西方那边有点儿上火。射程能拉到200公里以上,歼-20挂上它,隐身作战直接升级,够对手喝一壶的。可西方呢,AIM-260这种对标货色,折腾了好几年,还没完全落地。核心问题就仨,第一个就是发动机这关过不去。双脉冲发动机这技术,听着简单,实际操作起来门槛高得吓人。它能分成两次点火,第一波把导弹推到中途巡航,省油又稳当;第二波靠近目标时再猛冲一把,速度瞬间拉满,追上高速目标不成问题。这设计让霹雳-15在重量和距离上找到平衡点,不重不短,实战里特别管用。 西方早几年就盯上这路子了,美国空军和海军联手搞AIM-260,目标就是超霹雳-15。可研发一拖再拖,本来计划2022年服役,现在推到2025年甚至更晚。为什么卡壳?主要是双脉冲的时序控制太棘手。燃料分离、点火同步、压力平衡,这些环节稍有偏差,就容易出事儿。测试时,第二级推进剂注入不稳,内部压力一乱,导弹壳子就变形炸裂。洛克希德·马丁那边砸了不少钱,试飞好几轮,数据总是不理想。预算超支,团队还得反复调算法,传感器精度得精确到毫秒级。结果呢,他们觉得这复杂度不值当,干脆把资源倾斜到冲压发动机上。 冲压这路子,西方玩得熟。像欧洲的流星导弹,就用冲压推进,靠吸外部空气烧燃料,不用自带氧化剂,射程能到150公里左右。优点是燃料效率高,体积小,适合中程拉锯。但缺点也明显:起步加速慢,得先用火箭助推到高速才能接力,末段机动性差,容易被目标甩开。双脉冲呢,加速猛,适合高空突防,可控制难,风险大。西方这么选,短期看稳妥,长期就落后了。霹雳-15的双脉冲,让它在200公里外还能保持高机动,西方导弹要么射程短,要么太笨重,挂F-35上都费劲。 第二个原因,材料和控制技术这块,西方被卡得死死的。导弹飞远飞快,弹体得轻又硬,不然高速下直接散架。高性能碳纤维是关键,碳含量92%以上,强度超3500MPa。以前美国联合碳化物公司能产,可那公司化学事故后倒了,现在产能跟不上。军用勉强够,民用还得从日本进口。霹雳-15用国产碳纤维,不光强度达标,成本还低一半,弹体重量压下来,射程自然长。高温防护也差一截,导弹加速时弹头温度飙到2000℃,得用陶瓷基复合材料顶住。中国用碳化硅纤维织网,填充特殊基体,1800℃下能扛300秒。美国顶尖材料只撑150秒,长途高速就扛不住。 控制技术更悬殊。霹雳-15有折叠舵设计,翅膀收起来塞进隐身舱,发射后瞬间展开锁定目标。这对精密机械和材料要求高,展开误差不能超微米。西方试了十来年,远程导弹要么太大进不了舱,要么太小射程不够。AIM-120D升级导引头和燃料,可核心控制没大变,隐身兼容性差。霹雳-15的AESA有源相控阵雷达,抗干扰强,印度-巴基斯坦冲突中,碎片显示它锁定精准。西方捡到残片分析半天,还在补课。中国这边,早把这些国产化,供应链稳,迭代快。 第三个原因,产能低加上路径依赖,西方彻底陷泥潭。霹雳-15靠自动化线,一天出100发,美国AIM-120D还手工组装,一年顶多500发,零件靠国外,供应链一断就瘫。AIM-260生产刚起步,2025年预算才拨1亿多刀,首批就112枚,成本高得离谱。空军想双倍产AIM-120,得砸7亿多,还得等雷神优化。产能跟不上,实战储备就薄。 路径依赖更要命。过去几十年,西方靠预警机指挥中程导弹,AIM-120160公里够用,就一直修补老货。从A到D,改导引头加燃料,发动机核心没动。欧洲流星押冲压,进气道拖阻力大,速度慢易躲。发现霹雳-15牛时,想转弯晚了。风洞测试,中国JF-22模拟30马赫,全尺寸舱,美国LENS-X才10马赫,舱小数据不准。生产线还和舰空导弹共用,一坏全停。长期惯性,让他们改不动造不出,就算知道问题,掉头也得几年。