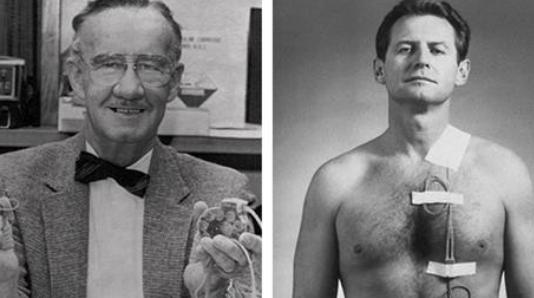

1956年,美国一名科研人员在进行实验时,错误地将1兆欧的电阻器当成了1万兆欧的电阻器,装在了记录器上,结果,记录器电路产生了节奏如同人体心跳的信号,自此,全球十个最伟大的工程学发明之一诞生了…… 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 上世纪50年代,美国工程师格雷特巴奇在实验室里鼓捣着电路板,他本意是做个心跳记录仪,方便医生捕捉病人心脏的信号,可在安装电阻的时候,他手一抖,把1兆欧的电阻当成了10千欧的装进了线路,一般人可能会想,出错就拆掉重装呗,但奇怪的事情发生了:电路不但没罢工,反而输出出了一种节奏分明的电信号,每隔1秒输出一次,正好和人的正常心跳频率对上了,格雷特巴奇这才意识到,这不是简单的事故,而是一次机会,是不是可以让这种脉冲信号,来代替那些无法自主跳动的心脏发号施令? 其实,电和心脏之间的缘分早在两个世纪以前就有了雏形,十八世纪末,意大利科学家在解剖青蛙时,发现给蛙腿来一阵电火花,腿就抽动,这说明电流对生物肌肉能产生直接作用,后来,有人把类似的方法用到哺乳动物身上,甚至尝试让已经停跳的心脏恢复活动,再后来,人们开始在实验动物的心脏上反复试验,插铜线、加电流,研究怎么让已经紊乱的心脏重回正常节奏,这些实验大多都还停留在动物层面,人类要想亲身感受,还得等几十年。 真正的转折点出现在十九世纪,那时有位普鲁士的纺织女工,因为手术导致胸壁缺失,心脏直接暴露在外,科学家用极细的银针接上微弱电流,发现心跳速度能被精确调控,这不仅让科学家们兴奋,也让医学正式认定:电流对人体心脏的干预并非幻想,技术上确实可行。 进入二十世纪,心脏起搏的装置一度非常庞大,比如,澳大利亚的一位医生,竟然推着满载真空管的手推车冲进产房,用夹子夹住婴儿的胸口,再用几十瓦的电流去唤醒窒息的新生儿,也有医生改造钢铁盒子,接好复杂齿轮,靠机械振动生成电信号,然后直接扎进心室,这些设备有的成功救活病人,但体积巨大,操作繁琐,往往用不了多久就坏掉,再后来,有人尝试用两个电极片贴在病人的胸口,通上强电,让停止跳动的心脏重获生机,不过病人醒后往往疼得要命,那时候的起搏器甚至被嘲笑是刑具,但即便如此,还是救了不少急性心脏病人。 让装置变得真正小巧可靠,离不开技术的不断升级,说回格雷特巴奇,他在实验里撞上的这组规律脉冲信号,让他联想到既然信号和人体心跳的频率一致,何不将这种电路直接做成植入人体的小设备?他找到心脏外科医生查达克,两人一拍即合,决定把这个点子付诸实践,他们先是在动物身上做试验,用最简单的电池和元件组装起搏器,再用导线连到狗的心脏,虽然最初各种问题层出不穷,比如电池寿命太短、电极材料不耐腐蚀、密封不好漏电等,但他们通过不断试错,一步步攻克了技术障碍。 到1958年,二人终于做出第一代可植入起搏器,并在动物实验获得初步成功,随后,1960年春,他们给一位77岁的老人做了手术,把设备埋进腹部,再把导线接上心脏,这是人类历史上最早的体内起搏器植入手术之一,虽然病人后来因其他疾病去世,但靠着这个小小装置多活了十八个月,消息一出,医学界一片哗然,要知道,早期的心脏病人几乎只能靠外部电源维持生命,现在,植入型起搏器让患者终于能离开病床,像普通人一样正常活动。 这项创新很快引来产业关注,美国美敦力公司瞄准商机,买下格雷特巴奇的专利,把起搏器推向市场,早期产品主要难题还是电池寿命,最初的汞锌电池只能用一两年,得频繁手术更换,格雷特巴奇不满足于此,他苦心钻研,最终在七十年代研发出锂碘电池,寿命一下子飙升到十年以上,现在全球绝大部分起搏器都用锂电池,背后就是他的贡献。 这种跨界合作,不但让心脏起搏器脱胎换骨,还顺带推动了电子元件、外科手术、材料科学等多领域共同进步,其实回顾科学史,很多伟大发明都不是计划中的结果,比如X射线的发现,最初只是研究阴极射线时顺便得来的,微波炉的诞生,则是因为雷达工程师口袋里的巧克力不小心被磁控管加热融化,格雷特巴奇的经历再次说明,真正的创新往往躲在小错误背后,需要敏锐的头脑发现其中的奥妙。 心脏起搏器的普及,让无数本来活不过几天或几个月的心律失常患者恢复正常生活,数据显示,植入起搏器的病人,平均生存率提升了30%以上,装置本身也从早期的铁盒子进化到只有硬币大小,能够无线编程,甚至能自动感知患者的运动和情绪状态,根据需求动态调节输出功率,最先进的设备还能将运行数据通过APP实时上传,让医生远程监控病情。 信息来源:陕西科技报——心脏起搏器的发明;光明网——世界科学史上十大“最意外的发明”