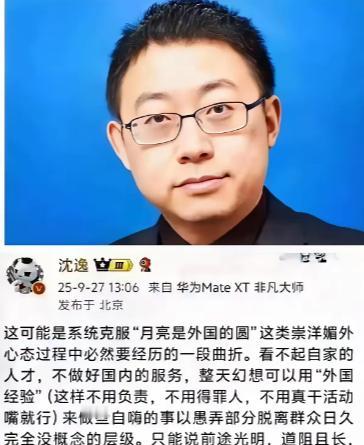

沈逸的话虽犀利却戳中人才引进的关键痛点:别让“抢饭碗”式引进,寒了国内人才的心! 沈逸这人说话向来不绕弯子,有时候听着有点扎耳,但偏偏每次都能戳中问题的要害。 就拿人才引进这事儿来说,他最近提的那句 “别让‘抢饭碗’式引进寒了国内人才的心”,简直说到了很多从业者的心坎里。 现在不少地方和企业好像钻进了一个误区,觉得引进的人才越多、头衔越响亮,就越能证明自己重视人才。 可他们忘了低头看看,身边还有一群本土人才正攥着简历找机会,还有一批已经在岗位上熬了好几年的国内从业者,正盼着能有上升空间。 先看看眼下国内的就业形势,教育部去年公布的 2024 届高校毕业生人数是 1179 万,虽然比前一年略降了点,但加上往届没找到工作的,就业市场的压力还是明摆着的。 尤其是计算机、机械、电子这些热门专业,毕业生一抓一大把,不少人投简历都得 “卷” 到凌晨,面试机会都得抢着要。 可就在这种时候,有些地方却像没看见似的,一门心思搞 “同质性引才”。 这事儿说白了就是 “重复建设”,跟当年有些地方盲目盖工业园,最后荒在那儿一个道理。 人才引进不是搞 “数字竞赛”,不是说引进的人才数量越多、名头越响,地方发展就越好。 关键得看 “匹配度”—— 你缺啥补啥,国内人才能搞定的,就别瞎凑热闹引同类的。 国内人才搞不定的,比如芯片制造里的高端设备研发、生物医药里的基因编辑核心技术,这时候引海外人才来搭班子,那才叫精准。 之前看到一份中国人才研究会做的行业调研,里面说 2023 年有近 40% 的企业反映,他们引进的海外人才和现有国内人才 “功能重叠”,简单说就是干的活差不多。 更有意思的是,这些企业里,有 27% 出现了国内核心人才流失的情况,理由大多是 “看不到发展空间”“觉得自己的努力不被认可”。 你想啊,人家在公司干了三五年,从实习生熬到技术骨干,手上攥着好几个项目经验,结果突然来了个海外的,干一样的活拿更多钱,晋升机会还优先给对方,换谁心里能舒服? 反过来,那些做得好的地方就不一样。比如浙江杭州旁边的绍兴,这几年搞生物医药产业,他们引才就很聪明。 当地本来有不少从浙江大学、浙江工业大学毕业的本土工程师,熟悉国内市场和政策,也懂本地供应链的情况。 绍兴政府没盲目引海外研发人才,而是针对 “生物医药成果转化” 这个缺口 —— 就是把实验室里的技术变成能量产的药品 —— 引进了一批有海外药企产业化经验的人才。 让这些海外人才负责对接国际技术资源,本土工程师负责落地生产和市场推广,两者搭班子干活,谁也不抢谁的饭碗。 其实说到底,人才引进的核心不是 “抢人”,而是 “育人” 和 “用人” 的结合。 咱们国家这些年培养了大量本土人才,尤其是在互联网、新能源、高端制造这些领域,很多国内人才的技术水平已经跟国际接轨了。 如果只是为了 “脸上有光”,或者为了拿政策补贴,就盲目引进同质性人才,不仅浪费资源,更会凉了本土人才的心。 沈逸的话之所以犀利,就是因为他点破了 “重引进、轻匹配” 的怪圈。 现在的人才引进,早该从 “数量时代” 转向 “质量时代” 了 —— 不看你引了多少人,看你引的人能不能补产业的短板,能不能跟国内人才形成互补,能不能让整个团队的战斗力更强。