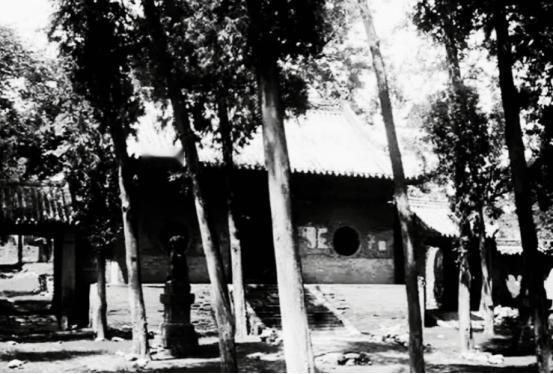

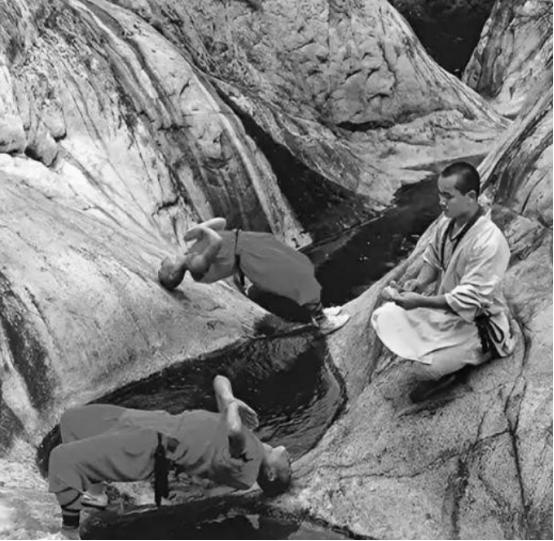

民国时期的少林寺是如何的作恶多端,建国后又如何被定为庙产地主阶级? 民国时期,少林寺在当时并不是一个清心修佛的佛门净土,而是一个标准的地方势力,手里掌握着土地、人力和武装力量,在嵩山一带甚至可以说是一个割据一方的利益集团。 也正因为这个历史表现,等到新中国成立之后,少林寺的身份在土地改革中很快就被认定为庙产地主阶级,地位和待遇跟那些大地主、大地痞差不多,没有一点特殊性。 按史料记载,到民国初年,少林寺还直接掌控着上千亩土地,1370亩耕地是明确统计出来的数字,这不是孤立记载,多份历史资料都提到过。 这些土地不由和尚亲自下地干活,而是租给周边农民耕种。少林寺就是地主,农民是佃户。 这种关系在河南这种地方特别敏感,因为本来土地集中度就高,佃户日子苦得很,还要每年把租子交给寺里,不交还不行。 这就是实打实的剥削关系,和尚们靠收租生活,跟普通地主在本质上没有区别。 但是少林寺有自己的特别之处,他们不只是地主,还真是拿枪杆子维持势力的。 民国时局动荡,各路军阀混战,地方秩序不稳,少林寺也害怕自己的地盘被人抢走,于是直接买枪,甚至组建了僧兵团来维持统治。 资料里写得很直白,少林寺当时雇佣嵩山的佃农种地,还购买枪支弹药,自建武装力量保护利益。 在那个年代,地主家再牛,也就是养几个打手,但少林寺是成规模的武装集团。 这就是为什么说少林寺在当时“作恶多端”,因为在农民眼里,少林寺不是佛门,而是带兵打枪、收租逼债的地主集团。 1928年一场火烧少林寺的战火,更让这个局面彻底暴露了。 那年河南军阀石友三和冯玉祥的部队打仗,战火烧到少林寺,把大雄宝殿和一大批文物都烧光了。 这是少林寺历史上一次巨大的浩劫,但背后真正的原因是少林寺已经卷进了军阀争斗。 为什么?因为他们本身就不算是单纯宗教机构了,而是和地主豪强没差别的群体,手里有人有地有枪,所以成了战乱中的必然牺牲品。 这时候的少林寺早就不是《水浒传》里那种避世佛门形象,而是一个地方豪强,所以被卷进火并是早晚的事。 少林寺在民国时期的运作模式,就是典型的庙产地主模式。 中国近代很多庙宇都有自己的田产,靠收租维持生计。 但少林寺的规模特别大,耕地数千亩,佃农上百户,这个量级在整个嵩山地区都是第一等。 长远来看,这就是庙产地主的雏形。 而且少林寺并不满足于只做一个安稳地主,他们在兼并扩张土地之外,还插手地方治安,甚至有人记载他们接受过地方武装谈判,希望动员僧兵参与抗战行动。 这也是为什么后来新中国把庙产地主这个帽子直接扣到少林寺头上,是因为他们当年确确实实具备了地主兼武装势力的全部特征。 新中国成立之后,国家开展土地改革,重点就是把土地从地主阶级手里解放出来,分给真正的农民。 少林寺的情况很快就被定义清楚了,他们拥有大量庙产土地,周边农民都是佃户,他们有剥削关系不容否认。 所以少林寺在土改运动中,属于标准的庙产地主,被没收土地,僧人被迫还俗或者参加劳作。 中央的态度也很明确,宗教机构要服从社会主义建设的大局,不能再当经济势力,更不能是武装势力。 宗教活动可以继续,但必须在党的领导下进行,这就是后来的宗教政策。 少林寺的旧秩序因此完全终结,从地主豪强变成了需要依赖国家批准才能生存的庙宇。 改革开放以后,国家开始强调文化输出,重视传统文化的价值,少林寺凭借武术这个标签重新崛起,但那就是故事的后半段了。