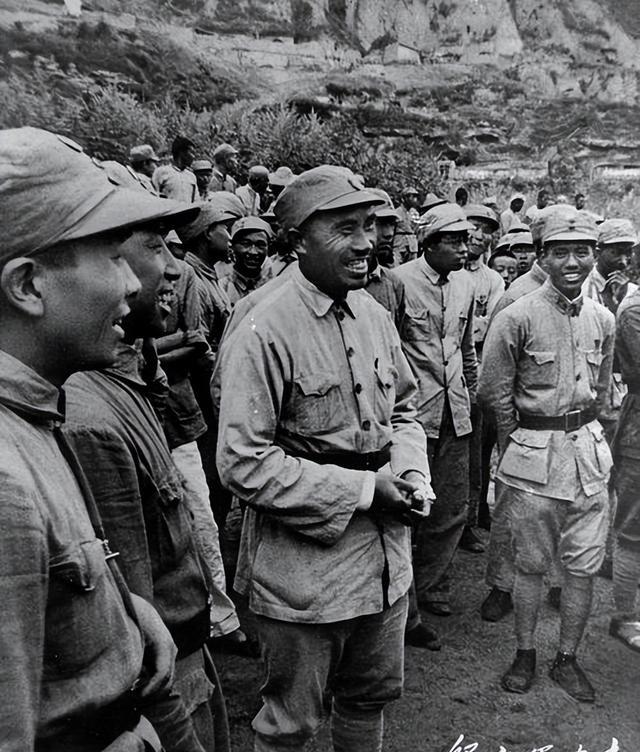

朱德少有疾病,健壮异常。长征当中,他未患疟疾,三次穿越草地 说起红军长征,那是一段刻在骨子里的艰难记忆。特别是过草地,沼泽、瘴气、饥饿、疾病,像一只只无形的手,拖拽着每一个战士。当时最凶险的莫过于疟疾,很多年轻力壮的小伙子都扛不住,倒在了泥潭里。可队伍里,有一位年近半百的“老人”,却硬是像一棵不倒的青松,三次穿越这片死亡之地,连个喷嚏都没打。这个人就是朱德,他的身体好到让军医都啧啧称奇,成了长征路上一个解不开的“健康之谜”。 后来他自己回忆时总乐呵呵地说:“打了三四十年仗,没掉过队、没坐过担架,更没生过一次病。”这话听着有点玄乎,却是实打实的事实。那么,朱德这身“铁打的身子骨”,究竟是怎么炼成的? 这事儿,还得从他小时候说起。 1886年,朱德出生在四川仪陇一个穷苦的佃农家庭。作为家里的老大,他从小就没闲着,割草、放牛、插秧,大人干的活他都得上手。那会儿的孩子,哪有什么娇生惯养,一身的力气都是在田埂上和泥土里摸爬滚打攒下来的。每天挑着沉甸甸的水桶在崎岖的山路上来回,稚嫩的肩膀早早磨出了厚茧,也练就了一副好筋骨和惊人的耐力。这种最原始的体力劳动,给他打下了最坚实的身体底子。 光有蛮力还不够,朱德的身体素质真正实现“升级”,是在他20岁那年。1906年,他考进了四川高等学堂的体育专修科。别小看这个专业,那可是正儿八经的科学体育训练。每天除了跑步、跳高、跳远这些基础项目,还要练各种器械操。同学眼里那个闷头苦练的身影,总是在操场上多待一个钟头。这段经历,让他学会了如何科学地锻炼,如何合理地使用身体,把早年干农活积攒的“蛮力”,变成了有章法的“体力”。 1908年毕业后,朱德在县里当了一年多的体育老师。他每天带着学生们一起在操场上挥洒汗水,自己的锻炼也从未落下。这段时间,他把理论和实践结合得更紧了。 到了1909年,朱德怀着救国的理想,投笔从戎,考入了云南陆军讲武堂。军校的训练比体育学校严酷百倍,每天负重几十斤越野、爬山涉水、真刀真枪地拼刺刀,都在挑战着人体的极限。许多年轻学员都叫苦不迭,可朱德硬是凭着那股韧劲和科学的锻炼方法,样样考核都名列前茅。在军队这所大熔炉里,他的身体被彻底锤炼成了一块“好钢”。 有了这几十年的积累,长征路上那点苦,对他来说,反倒成了一种检验。 1934年,长征开始时,朱德已经48岁了。这个年纪在当时绝对算得上是“老人”。当红军进入川西北草地时,真正的考验来了。 那片沼泽地,是名副其实的“死亡陷阱”。白天烈日暴晒,晚上寒气逼人,脚下是深不见底的黑色烂泥,一不小心就可能被吞噬。食物更是极度匮乏,战士们只能靠吃野菜、嚼草根,甚至啃皮带充饥。恶劣的环境让疟疾迅速蔓延开来,蚊子像小轰炸机一样,叮上一口就可能让人高烧不退,上吐下泻,很多战士就这么倒下了。 面对如此绝境,朱德却显得异常镇定。他拄着一根木棍走在队伍前面探路,看见有战士陷进泥潭,就立刻伸手去拉。身边的警卫员都病倒了,他却像没事人一样,还开玩笑说:“这沼泽地就是我的‘健身房’,走一趟顶练半个月。” 队伍里缺粮,他就带着大家辨认野菜。他小时候在农村待过,认识不少能吃的植物。为了防止大家误食中毒,他甚至在宿营地办起了“野菜展览会”,把挖来的各种野菜摆成一排,蹲在地上手把手地教战士们分辨:“这个叶子边缘有锯齿,背面有白霜,煮的时候加把盐就不涩;那个紫色的茎,挖深点,底下的根块才好吃。”靠着这些野菜,不少战士硬是从鬼门关前被拉了回来。 从1935年6月到1936年7月,因为路线的分歧与会师的需要,朱德所在的部队硬是三次穿越这片茫茫草地。每一次,他都走在最前面,不仅自己安然无恙,还一路照顾着病号,鼓舞着士气。战士们都说,只要看到朱老总那稳健的背影,心里就踏实。 现在回头看,朱德的健康“奇迹”其实一点也不神秘。他那副“铁打的身子”,是几十年如一日的积累和磨炼换来的。 可以说,他的健康密码,藏在四川老家的田埂里,藏在体育学堂的操场上,藏在讲武堂的训练场中,最终在长征的草地里得到了终极验证。 他把艰苦的农活变成了力量的根基,把科学的体育训练化作强健的体魄,把严苛的军事磨炼当成意志的熔炉。更重要的是,他始终保持着一种乐观豁达的心态,无论环境多恶劣,总能找到解决问题的办法,用积极的情绪去对抗身体的疲惫。 今天我们生活在和平年代,不用再像先辈那样啃草根、过沼泽。但朱德元帅的故事告诉我们一个最朴素的道理:哪有什么天生的“铁打身体”,不过是把生活中的每一步,都走成了对自己身体的“投资”。规律的锻炼,科学的知识,再加上一颗乐观坚韧的心,这或许才是对抗一切艰难困苦,最有效的“灵丹妙药”。