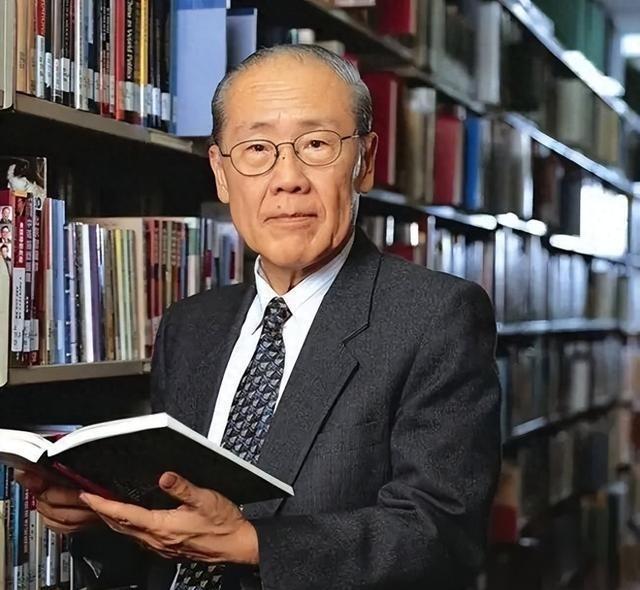

新秩序的奠基者往往需要以武力为刻刀,在旧秩序的残骸上雕刻新规则。从罗马帝国到不列颠治世,从拿破仑法典到华盛顿体系,历史课本里的辉煌篇章背后,都站着全副武装的士兵。 但当代中国正试图改写这个剧本。当亚投行成员国突破100个时,当金砖国家扩容引入沙特、埃及等新兴力量时,中国用基建项目代替炮舰外交,用产能合作置换势力范围。 在东南亚,中老铁路穿越崇山峻岭,将老挝从"陆锁国"变为"陆联国";在非洲,蒙内铁路带动肯尼亚GDP增长2%,这些数字背后是30万当地人获得的就业机会。这种"发展权换话语权"的模式,正在重塑国际合作的游戏规则。 不过现实总在理想边缘游走。南海仲裁案后,中国海警船常态化巡航的轨迹,与美军航母战斗群的活动范围形成微妙重叠。 学术界的争论同样激烈。支持者援引修昔底德陷阱理论,指出守成大国与崛起大国的冲突概率高达76%;反对者则列举欧盟东扩案例,强调制度吸引力带来的和平演变可能。 金灿荣在香山论坛的演讲中曾直言:"我们承诺永不称霸,但必须具备让霸权者忌惮的实力。"这种矛盾表述,折射出战略家对历史规律的敬畏与突破现实的渴望。 观察家注意到,中国正在创造第三条道路。当美国用芯片禁令构筑技术铁幕时,中国量子卫星"墨子号"已实现洲际量子密钥分发;当欧洲讨论"去风险化"时,中欧班列2025年开行量突破2万列,成为连接亚欧的"钢铁驼队"。 但挑战依然严峻。全球治理体系改革进入深水区,联合国安理会改革停滞20年,世界银行投票权调整裹足不前。 当发展中国家要求改革国际货币基金组织特别提款权货币篮子时,西方国家设置的程序障碍,暴露出既有秩序维护者的本能抗拒。这种结构性矛盾,迫使中国必须在制度创新与现实妥协间寻找平衡点。 历史周期律的阴影始终笼罩。从黄炎培1945年延安窑洞的"兴亡悖论"之问,到今天大国崛起的制度之困,中国始终在破解"变与不变"的命题。 当055型驱逐舰下饺子般列装,与"和平方舟"医院船访问120多个国家形成奇妙对照时,这个文明古国似乎在证明:真正的制度力量,不在于舰炮口径大小,而在于能否为人类提供新的发展范式。 站在2025年的时空坐标,中国面临的抉择比任何时候都复杂。是延续"韬光养晦"的传统智慧,还是展现"有所作为"的战略担当?答案或许藏在金砖国家新开发银行批准的第100个基建项目中,藏在数字经济伙伴关系协定覆盖的30亿人口里,藏在碳中和目标引领的绿色转型浪潮间。