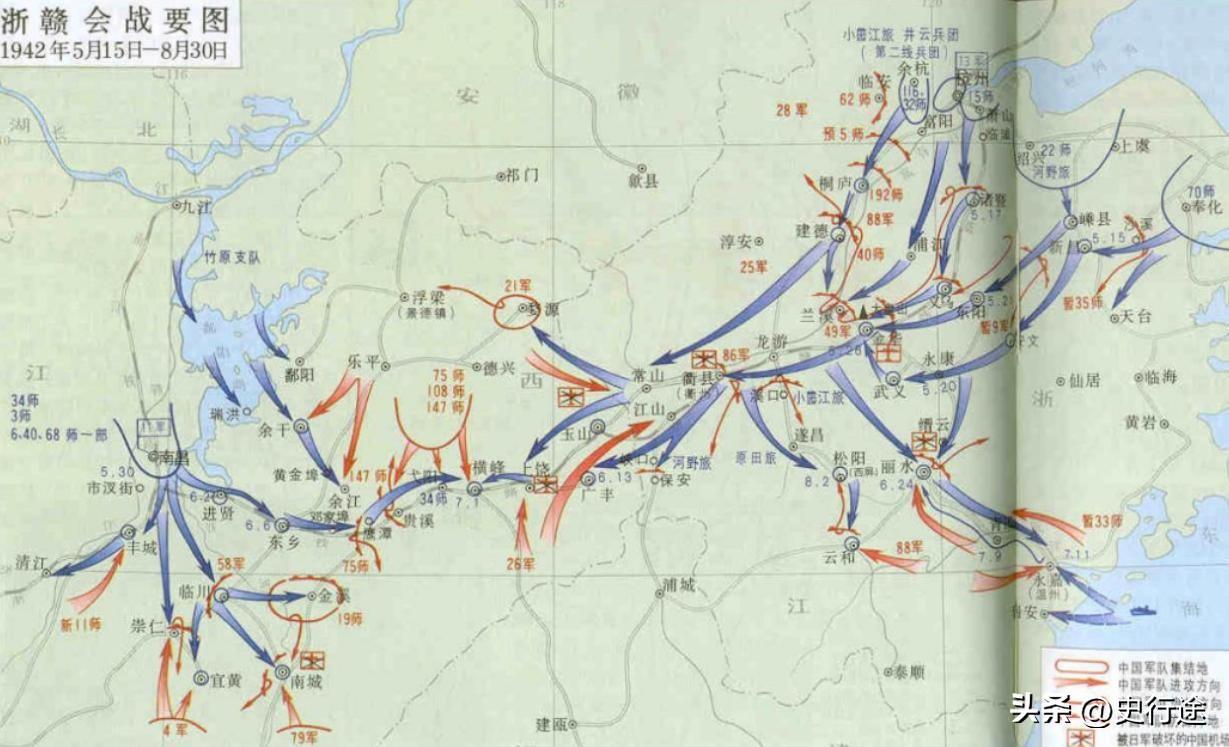

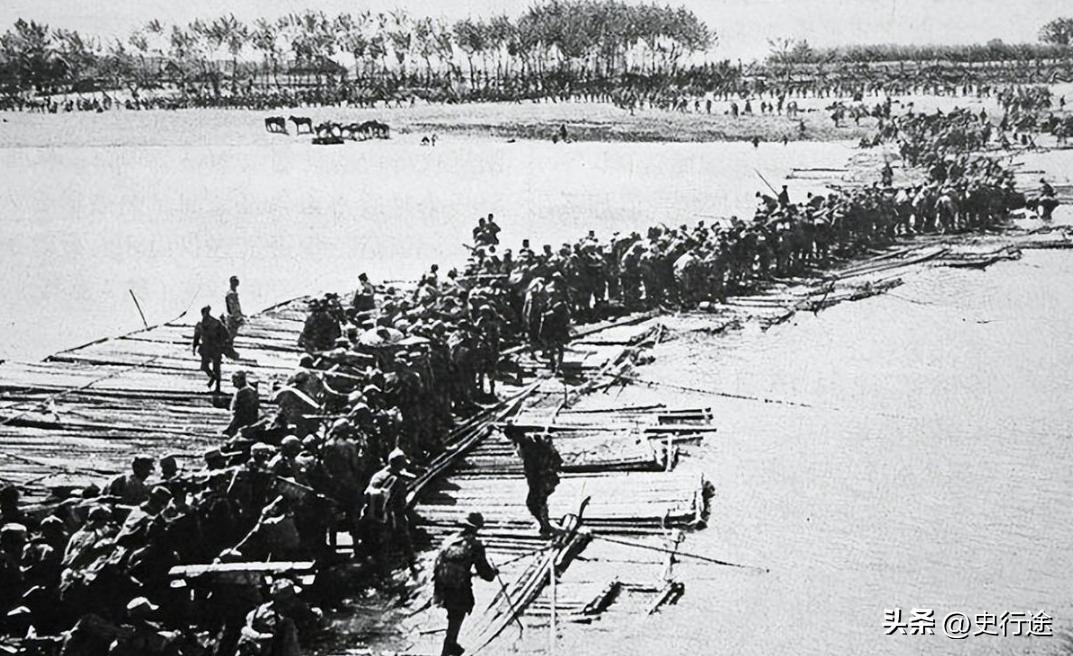

抗战时浙赣会战,机枪连连长李长清随部队开拔到蒲城至江山一座山上,他看到浙赣线日军乘军列下车整队,下令机枪扫射。 1942年春天,日本本土头一次挨了炸。 不是沿海据点,不是岛屿,是东京。炸弹从天上砸下来,街上乱作一团。日本高层那阵子坐不住了,光是挨炸倒不是最怕的,怕的是那些美军飞机不是直接飞回航母,而是一路飞进了中国,降落在东南地区的机场。 这事说明,美国人打完一仗还能落脚中国南部,过几天再来一次。 这一点让日本人觉得脊背发凉。他们立刻把目光盯上了浙赣一线。那里既是美军落脚的地方,也是中国东南空军的活动区域,更有一条从浙江通往江西的铁路,像一根脊梁骨,把交通线、物资线都连在一块。 于是命令下来了,要摧毁机场、打通铁路,彻底拔掉美军的落脚点。 第13军从浙江出发往西压,第11军从南昌往东打,两头挤,目标是横峰一带。 进攻是在五月底开始的。 那段时间正逢梅雨季,雨没完没了地下,江水暴涨,道路泥泞。 东线的日军从衢州一路攻下,玉山、广丰先后失守。接着是六月十四日,上饶丢了。 上饶原本是第三战区的重要据点,一旦失守,整个东段的防线就露了口子。西线也不含糊,从南昌出发的几路兵,在六月初拿下了抚州,紧跟着就是临川。 这一来,赣东门户被撕开了一大块。 部队调动本来就困难,加上连续降雨,道路塌方严重,中国军队防线受到极大影响。敌人装备好,机动性强,一路推进几乎没怎么停。到七月初,日军东西两路在横峰会合。 地图上浙赣铁路看上去被打通了,日军高层放出话,说东南大局已定。 可也就是看上去罢了。前线的兵知道问题不小。补给线太长,沿路据点必须留下兵守,兵力被分得七零八落。大雨把路冲垮,粮食弹药经常运不上来。 白天打仗,晚上还得修桥铺路,许多部队已经吃不消了。 就在这个节骨眼上,中国军队开始反扑。最早动手的是第79军,他们盯上了敌人的运输线,在浒湾一带设下埋伏。那天早上雾很大,河边一片安静。日军的辎重队慢悠悠地往前走,没想到走进了火力圈。枪声一响,人仰马翻,几百人被当场解决。这一战虽然不大,却是个转折点。 到了七月中旬,反攻全面展开。第4军一路冲进崇仁、宜黄,把东线日军侧翼扯出一个大口子。 第58军则咬住抚州外围的几个据点,连着拔掉多个防守点。 第79军趁机收复南城,一南一北,把敌人夹在中间。敌人疲于应付,进退两难。铁路虽然还在手上,可沿线据点被打断,运输根本难以维持。 进入八月,中国军队越打越顺。 东乡、梁家渡这些地方逐步收回,部队继续向前压。到八月底,赣东基本都被重新夺回。日军主力只能退回南昌,控制线回到了战前的位置。 浙赣铁路,他们确实打通过,但也就那么几天。 这场仗打下来,日军损失超过一万人,枪械缴获也不少。数字写在报告里,看着热闹,可真正值得注意的,不是数字,是战术上的变化。 这次中国军队不再是死守,而是主动出击,打伏击、切后路、集中反击,打法比以往更灵活。 尤其是在天气恶劣、地形复杂的情况下,还能调动多个部队协同作战,这在以往是不多见的。 但战场之外的事,也同样沉重。那时候,日军在沿线不少村庄放火烧房、滥杀平民。 还有更可怕的,是他们在撤退时投下细菌,很多地方出现了疫病。鼠疫、痘疹,死人没人收,田地没人种。很多老百姓躲进山里,不敢回来。 即便战争结束,那些地方也花了好几年才缓过劲儿。 这场会战说起来是围绕一条铁路打的,可打到最后,不只是铁路,连人心都在拼。一边是机械化、精密部署,一边是靠肩挑背扛维持的补给线。 可就是在这样的对抗中,中国军队撑住了,甚至打出了回马枪。 这说明什么,不用说太多,看战后谁留下了地盘,谁拎着行李往回撤,就明白了。 夜深的时候,抚河边的风慢慢吹过来。 田野还留着火烧过的焦味,铁轨被雨水泡得发亮。 有士兵坐在路基边,鞋脱了,脚上全是水泡。 他点着根烟,不说话,天上星星零零散散。再远一点的地方,村子里有人在修被烧毁的屋顶,瓦片敲打声一下一下传过来,很轻,却很实在。