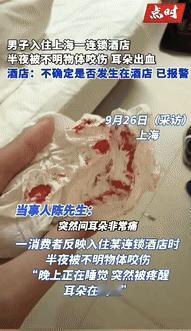

“倒大霉了!”上海一男子半夜在酒店休息时,突然感觉有东西在咬他耳朵,男子猛地张开眼,结果耳朵出血了,而不明物体也不见了,男子在酒店前台的陪同下去了医院,诊断为“疑似被鼠咬伤”,酒店愿意承担医药费,并额外再给1000元,而男子只需酒店陪自己看好病,谁料,酒店的回复让他气愤,网友:太不可思议了! 今年9月,上海一家连锁酒店里发生的一件怪事,迅速从一桩离奇的伤人意外,发酵成了一场关于企业责任与顾客信任的公共辩论。 一位陈姓男子在酒店房间里睡觉,耳朵竟被不明生物咬伤。酒店后续的一连串操作,非但没能把事情摆平,反而亲手把一个运营层面的安全事故,推进了万劫不复的信任旋涡。 这事儿就像一个放大镜,让我们看清了一个核心矛盾:当企业那套标准化的解决方案,遇上普通人对安全最深层的焦虑时,会撞出多么刺眼的火花。 凌晨四点,静谧被一阵钻心剧痛划破。陈先生从酣眠中骤然惊醒,那痛楚似芒刺般狠狠扎入身体,令他瞬间清醒,周遭的黑暗也仿佛因这痛意而变得更加浓稠。 他下意识地一摸耳朵,满手都是黏腻的鲜血,枕头上也早已染红了一片。这还不是最可怕的,真正让人毛骨悚然的是,那个咬人的东西,消失了。 送至医院后,医生对那处贯穿耳廓的伤口进行了细致检查,随后得出结论:此伤口“疑似被老鼠咬了”。一个“疑似”,一个消失的“凶手”,共同织成了一张巨大的心理恐惧网。 对陈先生来说,伤口本身的疼可以忍,但对未知的恐惧却无穷无尽。咬他的到底是什么?带没带病毒? 尽管他第一时间就打了狂犬疫苗和破伤风针,接受了全套预防治疗,但这套严谨的医疗流程,反而像是在一遍遍地提醒他:你面临的风险是真实存在的。 医生叮嘱的每场复查,都如一块沉甸甸的石头,压在他心头。 每临近一次,他对未来健康状况的忧虑便更添一分,满心都是对未知的惶恐。耳朵上的伤口总会愈合,但心里的那个洞,却很难用钱填上。 事故发生后,酒店和顾客之间,仿佛隔着一道无法跨越的鸿沟,双方用着完全不同的语言在对话。酒店那边,反应迅速,启动了一套标准的“结案”流程:陪着去看病,掏了医药费,然后提出免掉房费再给1000块钱精神损失费。 在酒店管理者看来,这可能就是处理客诉的标准模板,把一个复杂的安全问题,迅速变成一笔能算清的经济账,然后翻篇。 但陈先生根本不在这个频道上。他要的不是那点钱,他要的是一个承诺,一个能覆盖未来所有不确定性的安全承诺——酒店必须为他后续可能出现的所有健康问题负责。 当酒店要求他签署一份免责协议时,此前潜藏的两种逻辑冲突,如积蓄已久的火山,终于爆发了。 这份协议赤裸裸地表明,酒店的第一要务是撇清自己的干系,而不是安抚一个身心都受了伤的顾客。 真正让局面彻底失控的,是酒店在沟通失败后的态度大转弯。令人惊愕的是,他们竟反过来质疑,这伤势究竟是否是于他们酒店内造成的? 还搬出“我们卫生一直很好,从没发生过这种事”来当挡箭牌。这一招,直接把一个求助的受害者,推到了需要自证清白的被告席上,陈先生的愤怒可想而知。 信任一旦崩塌,私下的纠纷就必然会走向公开。陈先生把自己的遭遇发到了网上,酒店拙劣的危机公关也被放在了所有人的眼皮子底下。 网上铺天盖地的都是对酒店“甩锅”的批评,公众的担忧也从这一个案,扩散到了对整个连锁酒店行业卫生安全底线的拷问。 即便酒店后来叫来了民警介入调查,但在这种紧张的对立情绪下,这个举动在很多人眼里,更像是一种不信任的防御姿态,而不是解决问题的诚意。 说到底,陈先生真正想要的,可能只是一句真诚的道歉和一个透明的解决方案,而不是一场推诿和拉扯。一个本可以内部消化的服务失误,最终变成了一场对品牌信誉的公开审判。 信息来源:点时新闻 2025年9月26日《上海,酒店回应男子被不明物体咬伤》