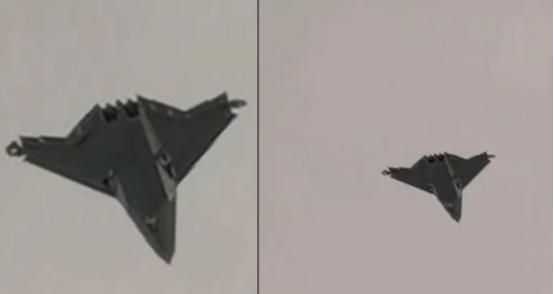

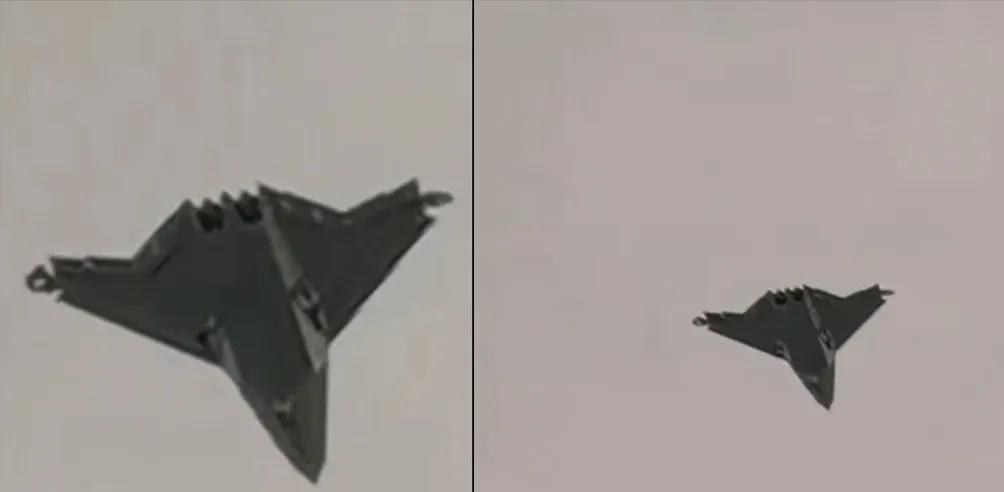

歼-50再次低空试飞,照片中这一细节,透露出恐怖的研发实力 日前,有网民拍摄到了正在试飞阶段的“北六代”歼-50战机低空掠过天空的照片,这次试飞高度比较低,能看到更多的机身细节,不但可以看到歼-50翼尖作动面的细节,还有这点细节让人“细思极恐”。和去年底试飞的歼-50不同(图2),这次的歼-50机头没有空速管(图3),由此可以判断,该机很有可能已有多架原型机。 可能有人不懂空速管是啥,说白了它就是飞机的 “仪表盘核心”,测速度、气压全靠它,就像咱们开车得有速度表一样。 但这杆子有个大问题,戳在机头既挡雷达又破坏隐身,只有技术没成熟的原型机才会带着它。等到能把 “测速” 的本事藏进机身里,才敢把这杆子拆掉,这一步有多难? 看看咱们以前的战机就知道,歼 - 202011 年首飞时带着空速管,足足飞了 3 年才在后续原型机上拿掉,歼 - 35 更波折,2012 年首飞后折腾了 8 年才迈过这道坎。可歼 - 50 去年底刚曝光首飞,到现在才 9 个月就敢拆空速管,这速度简直是飞着往前冲。 这可不是拆个零件那么轻松,得换成一套嵌入式大气数据传感系统,简单说就是在机身表面开一堆细如发丝的压力孔,靠这些孔感知气流压力,再用计算机算出速度、高度这些数据。 这套系统的算法得靠上万次风洞实验打磨,压力传感器的精度得做到零点几毫米的误差,以前美国搞 X-33 验证机时,这套系统光调试就花了四年,咱们现在 9 个月就搞定,这效率搁以前想都不敢想。 再说这技术硬实力,没有金刚钻根本不敢揽这瓷器活。就说那压力传感器吧,得在零下几十度到零上几百度的温差里正常工作,还得扛住飞机超音速飞行时的振动和冲击,以前这种高精度传感器咱们还得进口,现在能自己造,精度比欧洲 EADS 公司给隐身无人机用的还高。 欧洲人当年为了测隐身性能,花大价钱建了能装 12 米长机身的微波暗室,折腾了好几年才搞定雷达反射面积缩减技术,可咱们歼 - 50 不仅靠无尾布局把隐身做到比 F-22 还强,还能把传感器藏进机身不破坏隐身,这技术融合的本事,真不是吹出来的。 更让人吃惊的是,拆空速管还说明歼 - 50 肯定不止一架原型机。以前造战机,往往就一两架原型机,测完气动测航电,一步步挪着走,效率低得很。 现在不一样了,基础的飞行数据测完,马上能换另一架原型机测武器系统,再用一架测电子战,好几架飞机同时干活,这背后是生产线的强大支撑。 当年歼 - 20 到后期才敢搞多原型机并行测试,现在歼 - 50 刚试飞半年多就有这规模,说明咱们的战机研发已经从 “摸着石头过河” 变成了 “批量定制”,想要几架原型机就能造几架,这种工业能力,全世界没几个国家能做到。 照片里还有个细节,歼 - 50 的翼尖能随便转,这是全动翼尖设计,为的是弥补无尾布局的机动性短板。 可翼尖转动时受力极大,很容易晃得厉害甚至断裂,当年美国搞类似设计时,光解决颤振问题就花了两年,咱们不仅搞定了,还能和二元矢量喷管配合着用。 这喷管跟 F-22 的很像,敢用这种喷管就说明咱们的发动机推力足够大,根本不在乎那点推力损失,以前让人头疼的 “心脏病” 早就治好了。 想想以前,咱们造战机还得盯着别人的样子学,歼 - 20 刚出来时美国说咱是造假,结果没多久就列装了。 现在歼 - 50 这六代机,美国自己都还没个准谱,咱们已经飞得这么稳了,连空速管都敢拆了。以前要花好几年的事,现在几个月就搞定,以前想都不敢想的技术,现在说用就用,这背后是成千上万的工程师熬夜干出来的,是整个国家工业体系堆出来的。 这哪是一架飞机的进步,分明是咱们中国航空工业从跟跑到领跑的证明,看着这没了空速管的歼 - 50,真得说一句,咱们国家的军工实力,现在是真的硬气。 官方信源:人民网军事频道《歼-20首飞成功 专家称发动机区别很大》