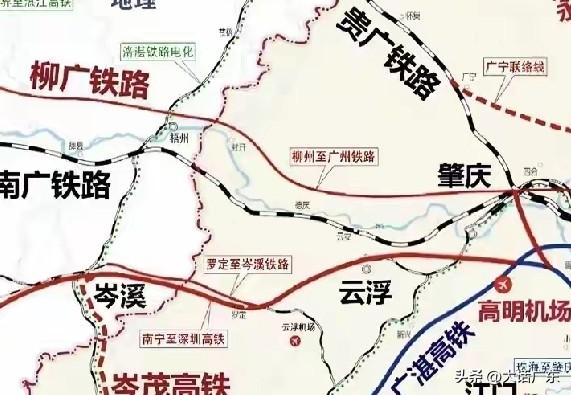

1992年,一架客机以自杀式俯冲在广西撞山解体,然而,当救援人员赶往调查时却发现:40多吨的飞机残骸竟然不见了! 事件发生在1992年4月6日,具体的航班是中国通用航空的一架运12型小型客机,从桂林起飞,计划飞往柳州。 飞行过程中,飞机在广西桂林阳朔县附近突然失联,随后被证实撞山坠毁。飞机上共12人,包括机组和乘客,全数遇难。 这个型号的飞机并不大,属于短途支线飞行器,重量远不足“40多吨”,这是网络传播中的一个典型误传。 但即便如此,飞机的残骸也不应该就此“消失”,尤其是在这种完全物理性毁灭的坠毁事故中,哪怕碎成碎片,也不至于找不到。 当年的救援人员抵达现场时,确实对所见画面感到诧异。他们没有看到常见的大片机体残骸,也没有找到完整的发动机或机翼结构,仅在山体某处发现了杂乱分布的金属碎片和部分遗体。 而更让人困惑的是,飞机的黑匣子并没有立即找到,导致事故原因一度无法确定。很多人可能不知道,运12这种型号的飞机,在当年并不强制安装国际标准的飞行记录仪,这在后续调查中也成为一大难点。 那么,飞机残骸到底去哪了?这个问题其实并不复杂,甚至可以说,是被“神秘化”过了头。 阳朔地形复杂,山体多为喀斯特地貌,地表崎岖、水文发达,事故发生地正好位于一个极难进入的山谷边缘。 飞机高速俯冲后撞击坚硬岩石,产生的冲击力将机体高速撕裂,部分残骸被直接嵌入山体缝隙,另有部分滚落到山下密林甚至溪水中。加之事故发生当天起雾,能见度极差,搜救工作极为困难,导致最初的搜救报告中遗留了大量“未能确认”的细节。 1992年的航空应急体系远不如今天成熟,地方与中央通讯也存在延迟,部分搜救队甚至是由当地民兵和村民临时组织的。 由于缺乏专业设备和经验,他们很难在复杂地形中系统挖掘,这也就造成了后来的“找不到残骸”的说法。 更现实的情况是,一些残骸早已被当地村民悄悄带走,或出于好奇收藏,或被误当作废旧金属处理掉。这听起来可能有些“地气”,但在当年确实是一个广泛存在的现象,尤其是在偏远山区。 中国民航局在事故报告中指出,该架飞机在飞行过程中并未发出紧急呼叫,也未显示异常信号,结合现场碎片分布和撞击角度推测,确实存在疑似人为操作失误的可能。 但这并不意味着机组人员主动俯冲,更多可能是仪表误判、气象突变或飞行员空间迷向造成的失控。 尤其是在山地飞行中,如果飞行员对地形判断失误、无法及时拉升,极容易发生垂直撞击。 这起事故带来的影响其实远不止于此。它直接推动了当时国内支线航空安全管理的调整,特别是在飞行员培训和山区航线规划方面。 后来民航总局针对偏远地区飞行出台了一系列更严格的操作规范,并在飞行器上逐步推广简易型飞行记录设备,为后来的事故调查积累了经验。 这起事故至今仍被一些航空安全课作为案例讲解,不是因为它多么离奇,而是因为它提醒我们:在复杂的系统中,一点点小的判断失误,都可能酿成无法挽回的后果。 如果你问我:飞机残骸到底去哪了?我只能说,它并没有“消失”,只是被掩埋在我们对事实的模糊认知和信息碎片之中。