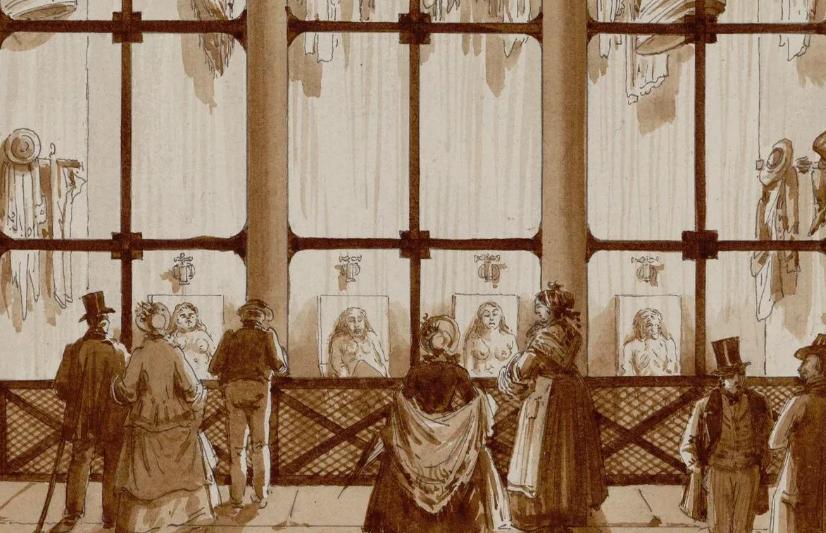

160年前巴黎太平间景点:1天4万游客参观,男人女人都爱看裸尸! 谁能想到,160年前的巴黎,有个地方比巴黎圣母院还火爆,每天吸引4万人排队打卡,连孩子都带着来看。 不是迪士尼,也不是卢浮宫,而是一间展出赤裸尸体的“太平间”,玻璃橱窗里摆着无名尸体,游客像看舞台剧那样围观,甚至有人鼓掌叫好。 这不是恐怖片,这是巴黎19世纪真实发生过的事,一座本该帮人认亲的公立设施,硬是被炒成了“死亡的秀场”。 19世纪的巴黎,是一座在工业化和城市化夹缝中迅速膨胀的城市,人口暴涨,治安混乱,塞纳河几乎每周都能打捞出几具无名尸体。 政府为了辨认这些尸体,设立了“太平间”这个设施,本意是出于公共服务,让家属来认领亲人,顺便提供线索协助破案。 可很快,这个地方的性质就变了味。 尸体被摆上大理石斜台,只盖一块小布,衣服挂在一旁方便辨认,冷水从天花板滴下来防止腐烂。 玻璃橱窗后,人流如织,游客夹杂着记者、家庭主妇、工人、学生,甚至还有贵族夫人,人们排着队,像买面包一样有序,进去之后却像看演出那样热情。 有个画面至今让人难忘:一具年轻女子的遗体被媒体命名为“塞纳河无名少女”,结果她成了“明星展品”,媒体天天追踪她的认领进度,游客则像看连续剧一样来“追更”。 媒体当然没闲着,法国报纸当年对太平间的报道密度,堪比今天推特上的“热点榜”,被劈成两半的女人、塞纳少女之谜……标题都像悬疑小说。 最夸张的是,每天尸体一换,报纸头版也跟着更新,谁死了、死相如何、有没有认领,简直成了全民娱乐项目。 而这场“展览”背后,还有完整的商业链条,绿窗帘像剧场帷幕,每天定时“开演”;商贩在门口兜售纪念徽章、死亡面具,甚至还有蜡像模型。 有游客参观完,还要带个“同款死相”蜡像回家,摆在壁炉上,死亡本该是终点,可在这里,却成了流量密码,成了人们茶余饭后的谈资、城市文化的一部分。 如果你以为是男人爱猎奇,那你就小看了19世纪巴黎的“民主化娱乐”。 太平间的观众构成极其复杂,中产阶级的太太们会专门结伴来“看尸体”,边看边猜测死者身份,像在看一场真人秀,工人下班后带着孩子来“长见识”,有的还边看边吃着面包。 甚至不少情侣把这当成约会场所,“你看,她死前还带着耳环呢”“你不觉得他长得有点像你叔叔?” 左拉写的小说里,都提到这种景象:人群中不时发出笑声、掌声,甚至吹口哨,太平间已经不再是认尸的地方,而是一个“免费的剧院”,一个大家都能参与的“公共娱乐”。 可问题也随之而来,女性频繁参观男性尸体,引发了“道德卫生”的争议,儿童频繁出入,让一些社会学家警觉:这是不是一种对死亡的麻木训练? 还有人担心,若太平间继续这样下去,是不是迟早有人为了“上头条”而故意自杀?但讽刺的是,这些争议非但没有吓退人群,反而让太平间更红了。 有学者提出了一个很有意思的观点:这场“全民看尸体”的热潮,其实帮当局在无形中完成了一次社会控制。 原本可能会聚集闹事的“潜在暴民”,现在成了安静围观的“观众”,原本该上街抗议的工人,现在在太平间门口排队看尸体,这种用娱乐来软化矛盾的手法,今天的很多国家依然在用。 到了20世纪初,事态终于失控了,尸体腐烂速度太快,即便有冷水滴落,也撑不了几天。 于是工作人员开始用蜡像替代,甚至出现了“复刻死状”的艺术品,太平间变成了一场连死者都被“复制”的秀。 1882年,巴黎引入了制冷系统,可以让尸体多躺几天,可技术的进步,换不来伦理的进化,随着城市现代化、医学专业化,包括报纸在内的社会舆论开始反思我们到底在干嘛?是在认尸,还是在消费他人的不幸? 1907年,巴黎太平间正式关闭,不是因为技术跟不上,而是因为社会终于觉得:这样下去,不太对劲。 改革者呼吁“恢复死亡的隐私”,同时也有经济群体反对,卖纪念品的小贩联名抗议,认为这是他们的生计,事实是,这场“死亡秀”已经养活了一整条产业链,想关,不容易。 可太平间虽然关了,它的“遗产”却流传至今,纽约、柏林都模仿过类似展示方式,甚至推动了法医学、尸体识别和犯罪调查的系统化发展,但娱乐化的逻辑,从未真正被终结。 巴黎太平间的故事,听起来像一则历史怪谈,但它其实是一面镜子,照出人类永远无法戒掉的“死亡好奇”。 从“认尸”变“展尸”,从公共服务变公共娱乐,巴黎太平间的兴衰,是一场关于人性、媒体、社会控制和商业利益的多重博弈。 当死亡变成商品,当好奇心压过同理心,距离失控,其实只有一步之遥。