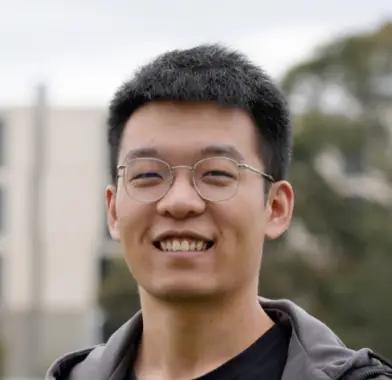

始料未及!美国痛失又一“钱学森”?美国哈佛教授语出惊人:“原本DeepSeek的工程师可以拿到英伟达的全职offer,美国却没有将他留住,导致‘钱学森回国’的故事再一次上演,美国跟‘国运级AI’擦肩而过!” (阅读前请点个赞,点个关注,主页有更多你喜欢看的内容) 这话可不是咱自吹自擂,是哈佛大学前国防计划助理部长——艾里森教授今年2月在X平台上喊出来的。 艾里森叹息的主人公,正是一位叫潘梓正的工程师,他2023年夏季,在英伟达加州总部实习过四个月,还因为表现出色拿到了全职offer。 结果最后潘梓正依旧选择转头,回到中国加入DeepSeek,如今成了撼动美国AI霸权的关键人物。 前两年DeepSeek横空出世,给美西方的震撼,堪比当年苏联送卫星上天的“斯普特尼克时刻”。 这家2023年7月才成立的公司,拢共就139名研发人员,连OpenAI的九分之一都不到,却在今年把日活做到了ChatGPT的23%,每日应用下载量逼近500万,直接登顶App Store下载榜。 它能迅速抢占市场,全靠两把“尖刀”:一是MoE架构,模型藏着6000亿参数却只激活370亿,比Llama 405B的全参数激活效率高十倍。 二是MLA多头潜注意力技术,能把内存占用砍去80%以上,处理长文本毫不费力。 最让美西方惊掉下巴的是成本控制,它的R1模型API价格,比OpenAI的o1便宜27倍,利润率却能跟对方掰手腕,这背后的技术优化功力让硅谷大佬都直呼“看不懂”。 这家“年轻得可怕”的公司,创始人梁文锋是浙大信息与通信工程硕士,在量化投资和高性能计算领域摸爬多年,2023年才带着团队在杭州扎营,短短一年多,就造出了能跟OpenAI叫板的大模型。 核心成员潘梓正更是个“技术狠人”,学术履历亮得晃眼:哈尔滨工业大学软件工程学士打底,阿德莱德大学计算机硕士进阶,后来在蒙纳士大学攻读博士,专攻深度神经网络效率优化,从模型部署到推理加速全是拿手好戏。 而潘梓正在英伟达的经历,也暴露出了美国人才政策的死穴。 2023年实习时,他在AI算法组的表现让高级研究员禹之鼎都印象深刻,全职offer都顺理成章到手。 可当DeepSeek多模态团队还只有3个人时,他却毫不犹豫选了后者。 禹之鼎后来坦言,美国整天拿地缘政治编织敌意,对中国研究人员处处设防,反而把机会推给了中国,这已经不是一两次发生了。 潘梓正选择DeepSeek,其实也是因为有着足够自由的研究空间,在DeepSeek他能当核心做主角,从DeepSeek-VL2到V3再到R1,每个关键项目都有他的身影,还成了VL2模型的共同一作,这种成就感,在巨头公司里根本得不到。 潘梓正的归国,可不是换个工作那么简单,他带来的是“精准打击”的技术能力。 正是他深耕的模型效率优化技术,帮DeepSeek突破了硬件限制——他们甚至敢不用英伟达的NCCL库,自己调度GPU的SM核心,分配计算与通信任务,这种级别的编程功力,直接让模型训练和推理成本断崖式下降。 这番成果的问世,对美西方科技巨头来说,可谓是相当致命,美国AI龙头市值蒸发一万亿,OpenAI的高毛利壁垒被撕开大口子,英伟达原本稳坐的“AI硬件+算法”双王座,也因为DeepSeek的自主优化技术开始晃动。 要是当年美国留住了潘梓正,局势真可能不一样。 有他在英伟达撑场,DeepSeek的MoE+MLA组合拳,说不定要晚出现一两年,美国就能趁机巩固技术壁垒,哪会让中国AI在短短两年内实现反超。 可现在说这些都是马后炮,其实美国更应该研究的是,为啥越来越多留美人才,放着优厚的待遇不要,却像潘梓正这样毅然去往中国。 看看美国今年的操作就懂了:NSF预算从91亿砍到30亿,NIH间接经费削到15%,哈佛、MIT全冻结了招聘,华裔学者还得受“中国行动计划”的猜忌折磨。 反观中国,科研投入连年加码,地方给人才公寓、子女教育全兜底,DeepSeek这样的平台能给年轻人挑大梁的机会,这种“推拉合力”下,人才回流成了必然。 美国现在收紧对华人才政策,看似强硬无比,其实暴露了他们深层的困境,科研生态正在收缩,人才吸引力持续下滑,只能靠政治手段堵漏洞,结果越堵越漏。 艾里森教授说得中肯,超级人才像钱学森、潘梓正这样,在哪都能成事,美国要是还抱着地缘政治偏见不放,只会眼睁睁看着更多“国运级”机遇溜走。 不管在哪个时代,科技竞争的核心都是人才竞争,而人才最认的不是国籍标签,是能施展才华的土壤——这一点,中国正在用实实在在的发展给出答案。 对此你还有什么想说的?欢迎在评论区留言讨论! 参考资料:台海时刻