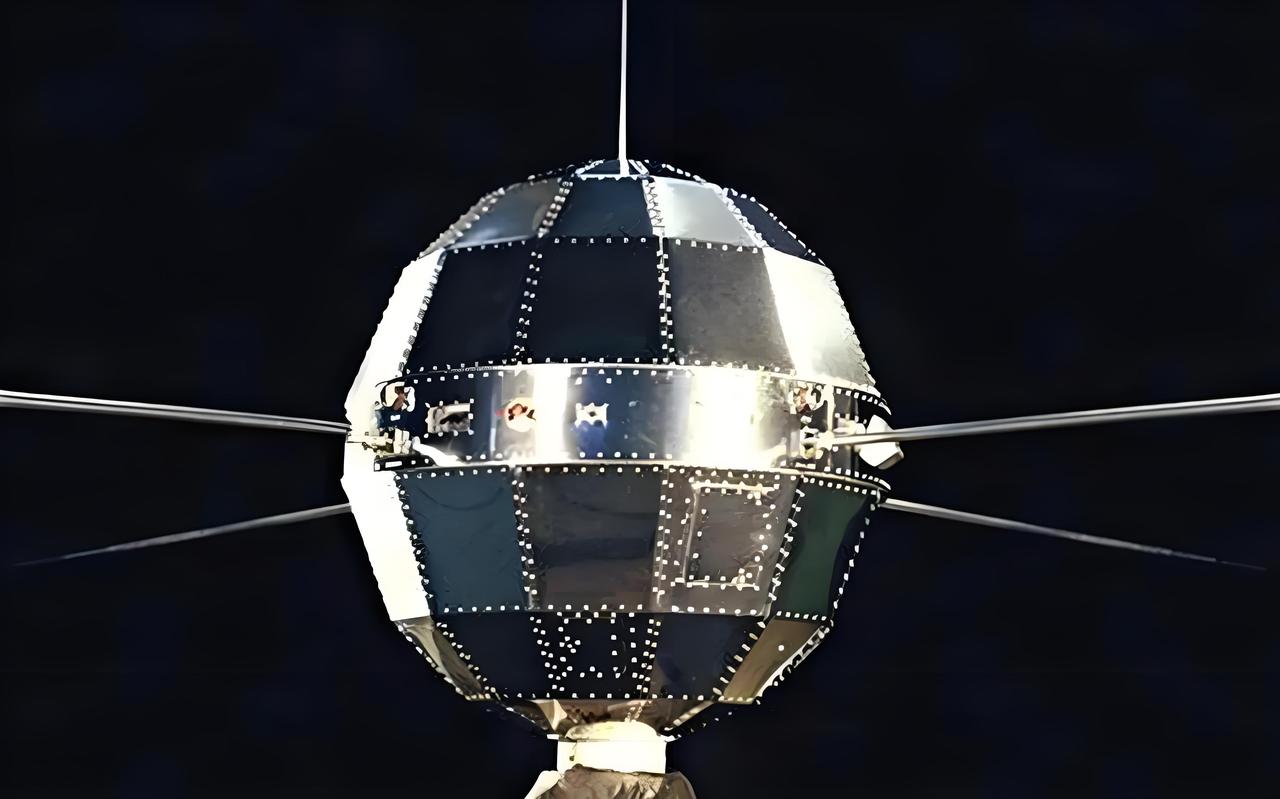

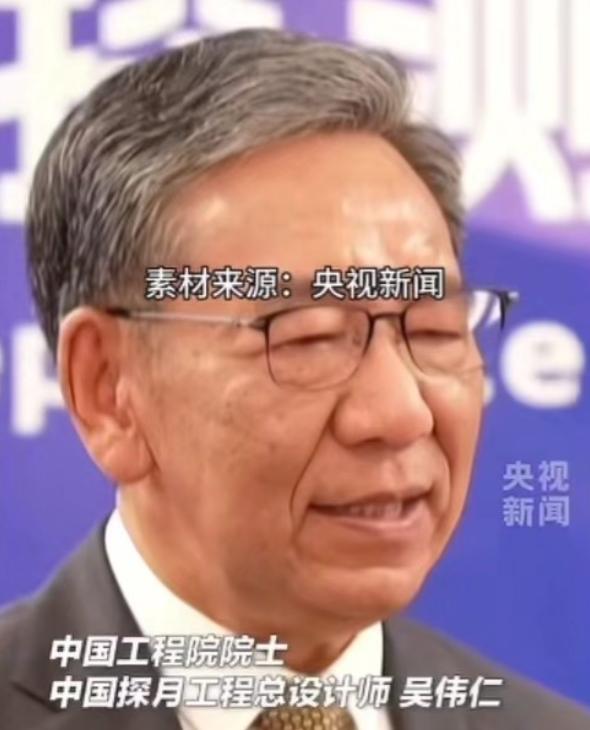

为什么东方红一号至今都没有坠入大气层?很简单,因为当初把东方红一号发射出去的时候,就没想过让它回来。 2024 年 7 月,北京航天飞行控制中心的雷达监测大厅里,工程师王磊盯着屏幕上跳动的轨道参数 —— 近地点 438.2 公里,远地点 2365.7 公里,轨道倾角 68.4 度。 “54 年了,它还在以每秒 7.8 公里的速度绕地飞行,轨道每年只衰减约 2 公里。” 王磊指着屏幕上的光点说,这个被命名为 “1970-034A” 的太空目标,正是我国首颗人造地球卫星东方红一号。它至今未坠入大气层的秘密,藏在半个多世纪前研制团队的每一个技术抉择里。 1967 年的北京卫星制造厂,东方红一号的研制正陷入 “重量与轨道” 的两难。 当时团队提出 “上得去、抓得住、看得见、听得到” 的目标,可卫星总重量被严格限制在 173 公斤内 —— 每多一克,都会影响运载火箭的入轨高度。 负责轨道设计的工程师孙家栋(后来的 “两弹一星” 元勋)在会议上拍板:“要保轨道稳定性,就得减非必要设备!” 最终,团队砍掉了原定的姿态控制系统备份模块,把卫星结构重量压缩到最低,同时将运载火箭的入轨精度提升至当时国内最高水平。 1970 年 4 月 24 日,长征一号火箭将东方红一号送入近地点 441 公里、远地点 2368 公里的椭圆轨道,这个高度远超 100 公里的卡门线(大气层与太空的分界线),也让卫星避开了低层大气的强阻力。 鲜少有人知道,东方红一号的 “长寿” 还得益于特殊的材料选择。 卫星外壳采用的 2A12 铝合金,经过了多次高温高压测试,能抵御太空中的极端温差(-180℃至 150℃)和宇宙辐射;内部的仪器舱被设计成密封结构,不仅保护电子设备免受空间环境影响,更减少了多余重量对轨道的拖累。 1970 年 5 月,美国航空航天局(NASA)通过雷达监测到这颗中国卫星,在内部报告中评价:“其轨道设计兼顾了高度与稳定性,在当时的技术条件下,是非常成熟的方案。” 而更关键的是,研制团队在计算轨道时,早已预判到大气阻力的影响 ——441 公里的近地点高度,能让卫星处于 “低阻力轨道带”,这里的大气密度仅为地面的万亿分之一,对卫星的阻力微乎其微,轨道衰减速度自然慢得惊人。 随着时间推移,东方红一号的轨道虽在缓慢下降,但始终未进入会导致坠落的 “危险区”(近地点低于 200 公里)。 2009 年,我国航天团队通过地面测控系统,再次确认了它的轨道参数:近地点 435 公里,远地点 2360 公里,与初始轨道相比变化极小。 这意味着,按照当前的衰减速度,东方红一号至少还能在太空中飞行数百年。 而它在太空播送的《东方红》乐曲,虽因电池耗尽早已停止,但这颗卫星本身,却成了中国航天史上最持久的 “纪念碑”。 如今,东方红一号的技术理念仍在影响着中国航天。 2023 年发射的嫦娥六号,在轨道设计上借鉴了 “高轨道稳定性” 思路,采用近月点 15 公里、远月点 100 公里的椭圆轨道,既保证了探测任务的完成,又降低了轨道维持成本; 正在研制的近地小行星探测卫星,也参考了东方红一号的材料工艺,选用更轻、更耐辐射的钛合金材料。 而在精神层面,东方红一号 “不求返回、只求持久” 的设计初心,早已融入中国航天人的基因。 从 “两弹一星” 到 “神舟” 飞天,从 “嫦娥” 探月到 “祝融” 探火,每一次突破都带着 “立足长远、精益求精” 的信念。 2024 年 4 月 24 日(中国航天日),北京航天博物馆举办了 “东方红一号 54 周年特展”,展柜里陈列着卫星的备份件和当年的设计图纸。 一位带着孩子参观的老航天人指着图纸上的轨道参数说:“当年我们没条件让它回来,但我们要让它在太空里一直‘活着’,告诉世界中国能造卫星,更能造好卫星。” 展厅的大屏幕上,实时播放着东方红一号的轨道轨迹,光点划过黑色的背景,像一颗永不熄灭的星。 这颗在太空翱翔了 54 年的卫星,早已超越了 “工具” 的属性。 它不只是中国航天的起点,更是一种精神象征 —— 它证明,即使在技术有限的年代,凭借严谨的科学态度和长远的战略眼光,依然能创造出跨越时空的奇迹。 未来,当中国空间站长期驻留、载人登月任务实现时,东方红一号仍会在它的轨道上飞行,见证中国航天从 “跟跑” 到 “领跑” 的每一步。 信息来源:光明网——系列小科普:“东方红一号”现在还在运行吗? 青瞳视角《“东方红”卫星诞生地 再现我国“造星”历程》