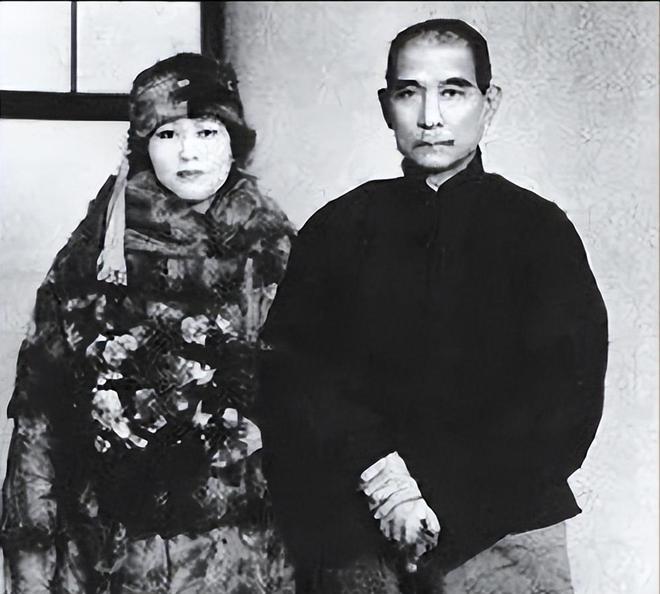

1923年,孙中山和夫人宋庆龄在广州宅邸前合影留念。那一年,孙先生57岁,宋庆龄30岁。 1922年。那一年,广州发生了一件大事,叫“六一六兵变”。当时住在粤秀楼的孙中山和宋庆龄被叛军包围,情况万分危急。孙中山要带着宋庆龄一起走,但她拒绝了。 那个画面,外面枪林弹雨,她却异常冷静地对孙中山说:“中国可以没有我,但不可以没有你!”她坚持让孙中山先撤,自己带着几个卫兵拖延时间。那一刻,她已经怀有身孕,但为了大局,她把自己的生死和骨肉之情都放在了后面。 这件事,让她因过度紧张和劳累而流产,这对任何一个女人来说,都是天塌下来一样的大事。 这已经不是简单的“贤内助”了,这是一个有着钢铁意志的“战友”。也正是经历了这种生死考验,他们的感情才有了那句“精诚无间同忧乐,笃爱有缘共死生”的题词。 当然,生活不全是这种惊涛骇浪。他们也有普通夫妻的温情。有个小故事,特别打动人。宋庆龄想给孙中山买副手套,但不知道尺寸。怎么办呢?她就拿出一张纸,照着孙中山的手形,仔仔细细地画了一个轮廓,然后把这张“手图”寄给亲友,拜托对方照着买。 一个能在枪林弹雨中舍生忘死的女人,也能在生活中细致入微到这般地步。 孙中山当时在给友人的信里说:“我从来没这样幸福。”这种幸福,我想,不仅仅是生活上的照顾,更是灵魂上的契合与支撑。 1923年。经历了前一年的兵变,孙中山重返广州,重建大元帅府。这一年,宋庆龄2月到的广州,照片应该就是那之后不久拍的。照片里的她,看上去平静,但内心世界,恐怕早已天翻地覆。 也就在这一年,发生了一件标志性的事。 当时,孙中山一直提倡“航空救国”,广州大沙头机场自行组装了第一架飞机。试飞仪式那天,孙中山和宋庆龄都去了。飞机准备好了,孙中山问现场的军政要员:“谁愿意上去试试?” 全场鸦雀无声。要知道,那时候的飞机,跟咱们现在的客机可不一样,安全系数低得很,飞上天基本就是“勇敢者的游戏”。没人敢应声。 就在这个时候,宋庆龄站了出来,平静地说:“我愿意试飞。” 一个30岁的女子,在所有男人都沉默的时候,主动要求登上那架充满未知的飞机。这已经不仅仅是勇气了,这是一种姿态,一种宣告。 最终,飞行员带着她在天上盘旋了几圈,安全降落。为了纪念她的勇敢,孙中山提议,用她在美国读书时的英文名的译音,将这架飞机命名为“乐士文”号。 这件事影响很大。它让人们看到了,站在孙中山身边的,不只是一个温柔的妻子,更是一个和他一样,敢于面对任何风险的革命伙伴。从那一刻起,宋庆龄的形象,开始真正独立、饱满起来。她不再仅仅是孙中山光环下的陪衬。 所以你看,1923年这张照片,为什么说它特殊?因为它定格的,正是宋庆龄从幕后走向台前,从“夫人”和“战友”的角色,开始向一个独立的“革命领袖”过渡的关键时期。她已经积蓄了足够的力量,只待一个合适的时机,就要发出自己的声音。 这个时机很快就来了。1924年,也就是拍完这张照片的第二年,宋庆龄在日本神户发表演讲。那是她人生中第一次在公众面前,独立发表政治演说。据说,她当时还有些腼腆,但观点清晰,立场坚定。这标志着,经过近十年的磨砺,她已经完成了蜕变。 1925年,孙中山先生在北京逝世。这对宋庆龄是巨大的打击,但她没有倒下。丈夫的遗志,成了她的使命。 她迅速接过革命的接力棒,以一个独立的政治家身份,登上了历史舞台。 1926年,她在广州出席国民党二大,当选为中央执行委员。会上,她大声疾呼,要大家忠实执行孙中山的新三民主义。此后,无论是支援北伐,还是在抗日战争最艰难的时期,她都冲在最前面。 特别是在抗战时期,1938年,广州正遭受日军的猛烈空袭。她不顾个人安危,两次从香港来到广州,鼓舞军民的士气。她发起成立“保卫中国同盟”,向全世界募集援助。她还发动广东妇女,开展“一人一件寒衣”的捐赠活动。她说:“帮助中国,就是帮助他们自己。” 这句话,在当时,掷地有声。 到了今天。回望那段历史,尤其是看到这张1923年的照片时,感触就更深了。 现在再看这张照片。孙中山先生57岁,他把他一生的革命理想和经验,毫无保留地传给了身边这个30岁的伴侣。而宋庆龄,则用她接下来大半生的时间,去继承、去实践、去捍卫这份理想。 这不仅仅是一张合影,这是一场最深刻的政治交接,是一次无声的革命传承。 照片里的宁静,只是历史长河中的一瞬间。但正是这一瞬间,蕴含了过去所有的磨难和未来所有的希望。那个30岁的女子,用她的一生,告诉了我们什么叫“笃爱有缘共死生”。她爱她的丈夫,更爱她丈夫为之奋斗一生的国家和人民。