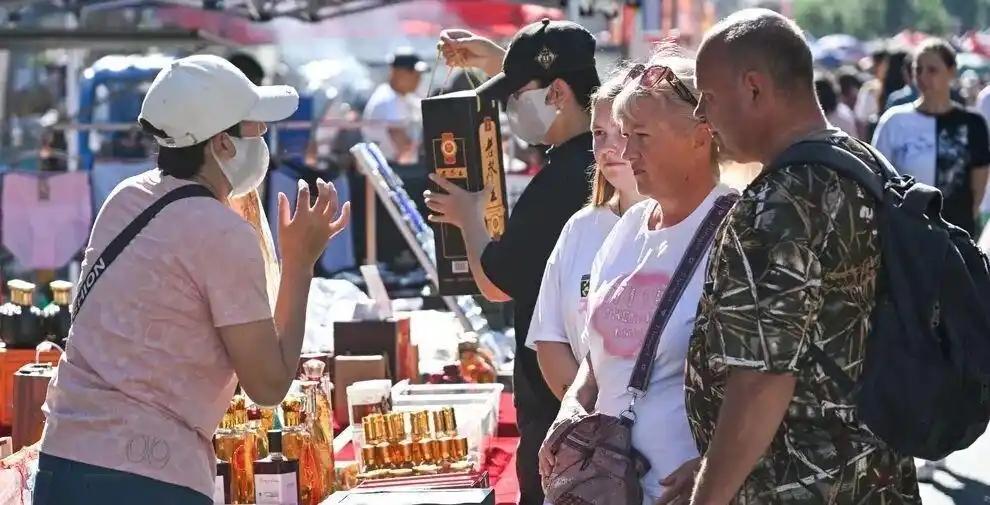

免签首日俄罗斯游客挤满黑河入境大厅:喜欢吃锅包肉,最爱买买 信源:环球网2025年9月16日《免签首日俄游客挤满黑河入境大厅黑龙江迎来入境高峰》 清晨六点,黑河的早市已经热闹起来。卖豆浆的老张头掀开木桶盖,热气裹着豆香扑出来,隔壁卖包子的王婶正用俄语喊:"新鲜咧!刚出锅的!" 几个俄罗斯面孔围过来,熟练地掏出手机扫码,拎着包子豆浆和邻居唠起嗑:"咱小区这月暖气试水了,你家热乎不?""我家孙子上的双语幼儿园,老师教拼音可耐心了。" 这不是旅游团的早市,是俄罗斯人在中国的日常。现在,超过五万俄罗斯人长期住在中国,每年还有1.1万人干脆把户口落在这儿。他们图啥?日子过得舒坦呗。 先说钱的事儿。俄罗斯大城市像莫斯科、圣彼得堡,房价高得离谱,普通人攒钱买房得几十年。 黑河的房价呢?普通楼房每平米也就三四千,租个带暖气的两居室,一个月不到两千块。 更别说医疗和教育,俄罗斯看病贵,有些药得自己掏腰包;中国的社区医院看个头疼脑热,医保能报大半。 去年冬天,远东下了场大雪,有个俄罗斯老太太在黑河的社区医院输了三天液,总共花了三百多块,医保报销后自己只掏了一百多。她跟邻居说:"在老家,这钱够我买半车木柴取暖了。" 安全也是大事儿。这些年俄罗斯日子不太平,打仗加上经济不好,有些人夜里出门都提心吊胆。 可中国的晚上,路灯亮堂堂的,巡逻警察隔半小时就转一圈。黑河有个退休的俄罗斯老师,刚搬来时总睡不踏实,后来发现小区保安不仅24小时值班,连快递都送到楼下。 她跟女儿视频时说:"我现在能绕着江边走圈儿到十点,鞋底都磨薄了一层。" 找工作机会的人也不少。俄罗斯数学、物理好的人多,中国的IT公司、科研所就爱招这样的技术人才。 哈尔滨有个俄罗斯小伙子,从哈工大毕业后留在这儿搞软件开发,现在带着七八个人的团队做人工智能项目。 他说:"国内互联网发展快,我这技术在老家只能进大国企,这儿能跟着前沿走。" 还有做买卖的,天津自贸区的斯维特拉娜,把中国的农机、医疗器械卖到二十多个国家,去年光贸易额就做了五百多万美元。 她说:"中国工厂交货快,质量稳,客户都愿意跟我长期合作。" 刚开始,好多俄罗斯人来中国先在黑河落脚。这小城挨着黑龙江,过江买菜、看病都方便。 可待久了,不少人又搬去了北京、上海。北京的俄罗斯社区现在有专门的俄语学校,孩子们放学能学俄语; 上海的超市里,俄罗斯大列巴和红肠摆得整整齐齐。更南边的海南,冬天暖和,好多退休的俄罗斯人来这儿过冬,有的干脆买了房长住。 文化融合也在悄悄发生。黑河的中俄双语幼儿园,孩子们用俄语数数,用汉语背唐诗,放学时拽着家长的手,一个说"妈妈再见",一个说"до свидания"(再见)。 哈尔滨的中央大街,俄罗斯画家支着画架画冰灯,旁边卖冰糖葫芦的大爷跟他们唠:"你们那的套娃,跟咱这糖葫芦葫芦似的,挺有意思。" 跨国婚姻也多了。去年,中俄登记结婚的有3万多对,平均每天将近一百对。 黑河去年一年就登记了217对,比前年多了四分之一。 为啥?中国男人体贴,不酗酒,愿意顾家;俄罗斯姑娘热情直爽,两个人处着处着就走到一块儿。 有个嫁到齐齐哈尔的俄罗斯媳妇说:"我老公每天下班买我爱吃的酸黄瓜,周末带我逛早市,比我妈还啰嗦。"她老公挠挠头:"她做的红菜汤香得很,我妈喝了都说好。" 现在来中国更方便了。从2025年9月15日开始,中俄互相免签,拿着护照就能来。不过也不是随便溜达,得提前在手机上填个行程单,过关时刷脸比对信息。 黑河口岸的工作人员说:"现在每天过几千人,都是来上班、做生意、看孩子的,跟串亲戚似的。" 早市上,卖鱼的李叔用俄语喊:"新鲜的鲤鱼,熬汤香!"俄罗斯大妈挑了条大的,称重时用不太流利的汉语说:"便宜、便宜。"旁边的小学生背着书包跑过,手里举着刚买的糖画,画的是熊猫和套娃。 阳光照在黑龙江上,对岸的俄罗斯村庄飘着炊烟,这边早市的热闹顺着风飘过去,连对岸的狗都跟着叫起来。 日子就是这样,你过你的,我过我的,处着处着就成了一家人。俄罗斯人在中国找的不只是便宜的房子、热乎的早饭,是踏实日子的盼头。 就像黑河早市的那口老钟,滴答滴答走着,敲的是日子,也是人心。