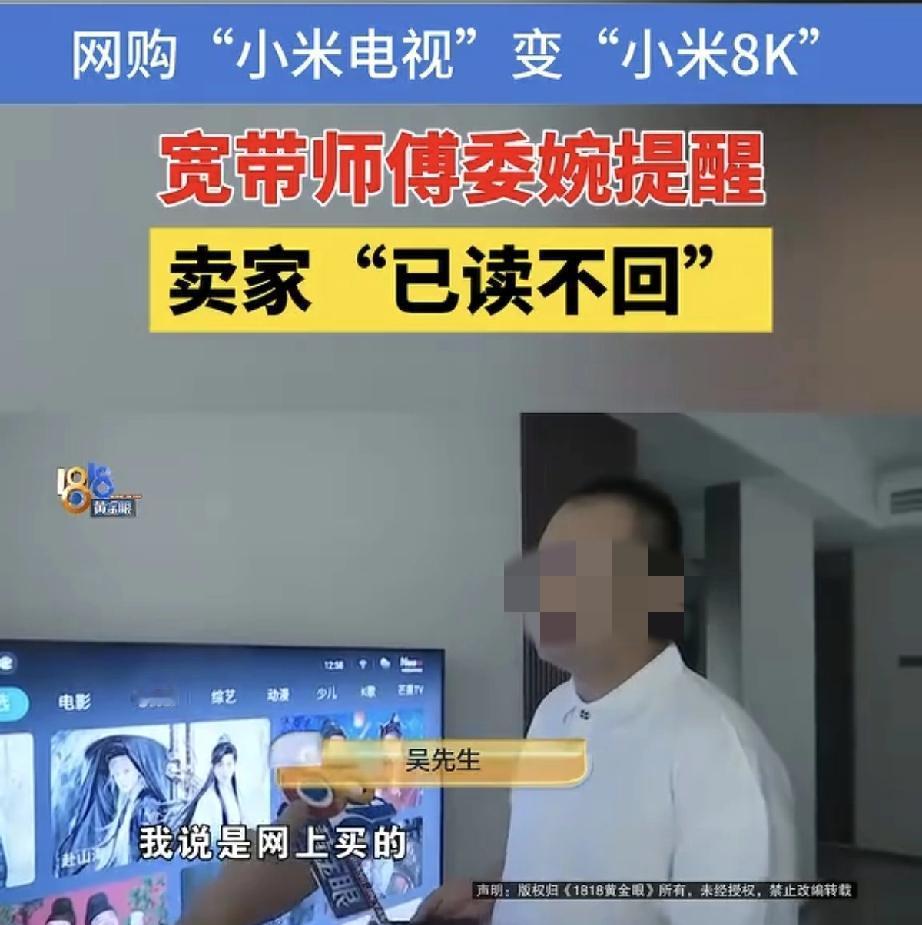

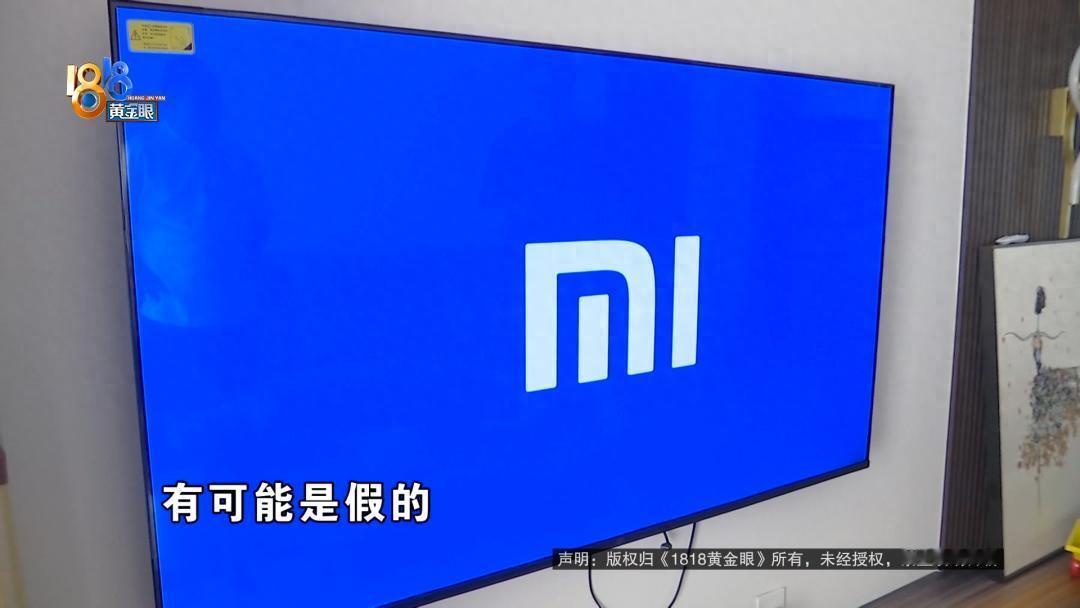

“花2599元买到80寸小米电视?结果装宽带师傅一句话,戳穿惊天骗局!” 浙江绍兴的吴先生,原本以为捡了大便宜,结果却被告知买到的电视竟然是假货。遥控器没有语音功能,机身无SN码,小米官方客服一锤定音:根本不是正品小米。吴先生满心欢喜到愤怒维权,然而困难却比他想象得更多。 吴先生新房装修好,准备添置家电。8月初,他在某电商平台搜索小米电视,看到一家名为“某某家电优选1”的店铺,宣传语写得让人心动:“2025新款小米8K超薄全面屏,80寸”。价格仅2599元,远低于市场价。吴先生当即下单,不久电视就送到家中。大屏幕安装好后,他满意极了,连外包装都没留,直接让保洁员处理掉。 一切本该圆满,直到宽带安装师傅上门。师傅调试时看了看遥控器,说了句让吴先生心头一紧的话:“这电视有点不对,像假的。”师傅解释,小米电视遥控器标配语音控制按钮,而吴先生手里这个遥控器没有,还缺少小米标志。吴先生立刻意识到问题严重,赶紧联系卖家。 卖家倒也爽快,承认这款电视并非小米原厂出品,而是所谓“合资”代工产品。为了安抚吴先生,卖家承诺全额退款并赔偿500元,还提出寄一个包装箱让他把电视寄回去。吴先生觉得对方态度还算诚恳,便同意等待。可等到8月底,箱子依然没寄来,再联系卖家时,消息虽然显示已读,却始终没有回复。吴先生这才急了,找到记者帮忙。 记者查看这台电视,发现机身确实贴着“小米”标志,但背面的产品名称却仅写着“高清液晶电视”,关键的SN序列码完全没有。记者致电小米官方客服,对方确认:正品小米电视必须有SN号作为唯一身份标识,如果找不到,那就说明不属于小米生产。至此,这台“2599元的小米8K电视”是假货已无悬念。 事情发展到这里,吴先生不仅面临退货退款难题,还涉及欺诈、虚假宣传、假冒商标等多重法律问题。根据《消费者权益保护法》第55条,经营者提供商品或服务有欺诈行为的,消费者有权要求“退一赔三”。这意味着,吴先生除了退货退款外,还有权要求三倍赔偿,即7770元。 从合同效力看,《民法典》第148条明确规定,一方以欺诈手段使对方违背真实意思表示而签订合同的,受欺诈方有权请求撤销。本案中,卖家虚构“2025新款小米”信息,使吴先生在错误认知下购买电视,合同属于可撤销状态。吴先生有权撤销交易,要求退还价款并赔偿损失。 从产品质量法角度看,《产品质量法》第50条禁止“以假充真、以次充好”。本案中的电视机虽然带有小米标志,却缺乏SN码和正品功能特征,属于冒用商标、以假充真。根据规定,卖家必须承担赔偿责任,严重的还可能面临行政处罚乃至刑事追责。 此外,《民法典》第122条关于“不当得利”也适用。商家在没有合法依据的情况下收取2599元货款,属于不当得利。吴先生作为受损方,有权要求退还价款及相应损失。 需要注意的是,电商平台并非可以置身事外。《消费者权益保护法》第44条明确规定,若平台明知或应知商家侵害消费者权益而未采取必要措施,应与商家承担连带责任。在本案中,平台工作人员已表示“证据能证明是假货”,这说明平台并非完全不知情。吴先生完全可以要求平台先行赔付,再由平台向商家追偿。 现实问题是,卖家往往以“保证金不足”为由,拖延或逃避赔偿。在吴先生的案例里,平台客服透露该店铺保证金只有四百多元,甚至不够支付500元赔偿。这种情况在电商交易中并不少见,平台虽设置保证金制度,但若金额过低,很难对消费者形成真正保障。因此,法律层面的“退一赔三”,在执行上依赖于消费者的维权决心与司法介入。 对于消费者而言,面对低价诱惑必须提高警惕。正品小米80寸电视市场价动辄上万元,2599元的价格本身就存在明显异常。消费者在购买时,应通过官方渠道验证SN号、保修卡和售后服务,并妥善保存购物凭证,必要时作为维权依据。 对于平台而言,必须严格履行监管责任。一旦放任假货横行,既损害消费者信任,也损害自身信誉。加强对商家资质审核、提高保证金金额、设置快速仲裁机制,都是平台不可推卸的责任。 从法律角度看,“退一赔三”不仅是对消费者的补偿,更是对商家的惩罚。只有让违法成本远远高于违法收益,才能真正遏制假货泛滥。 吴先生花虽然可以维权,但注定很困难,要真正实现权益保障,还需要监管部门加大执法力度,平台承担更多责任,更需要消费者自己擦亮眼睛。 假货可以追回,钱也能赔偿,但一旦失去的,是消费者对平台的信任。市场的健康运行,需要法律的底线守护,也需要消费者的警觉与监督。否则,类似吴先生这样的悲喜剧,还会一再上演。