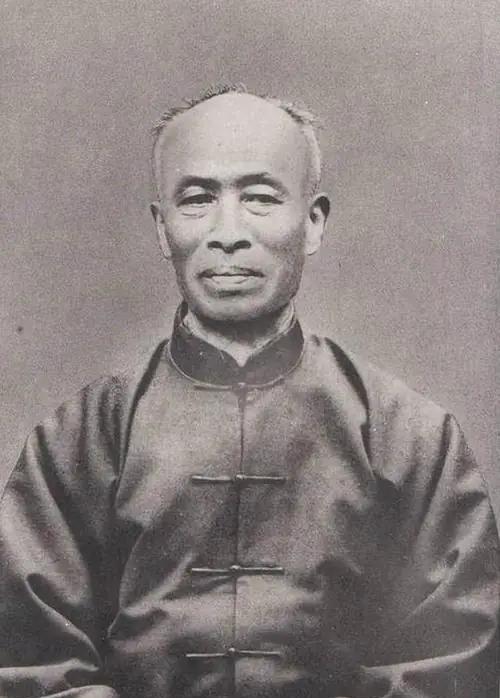

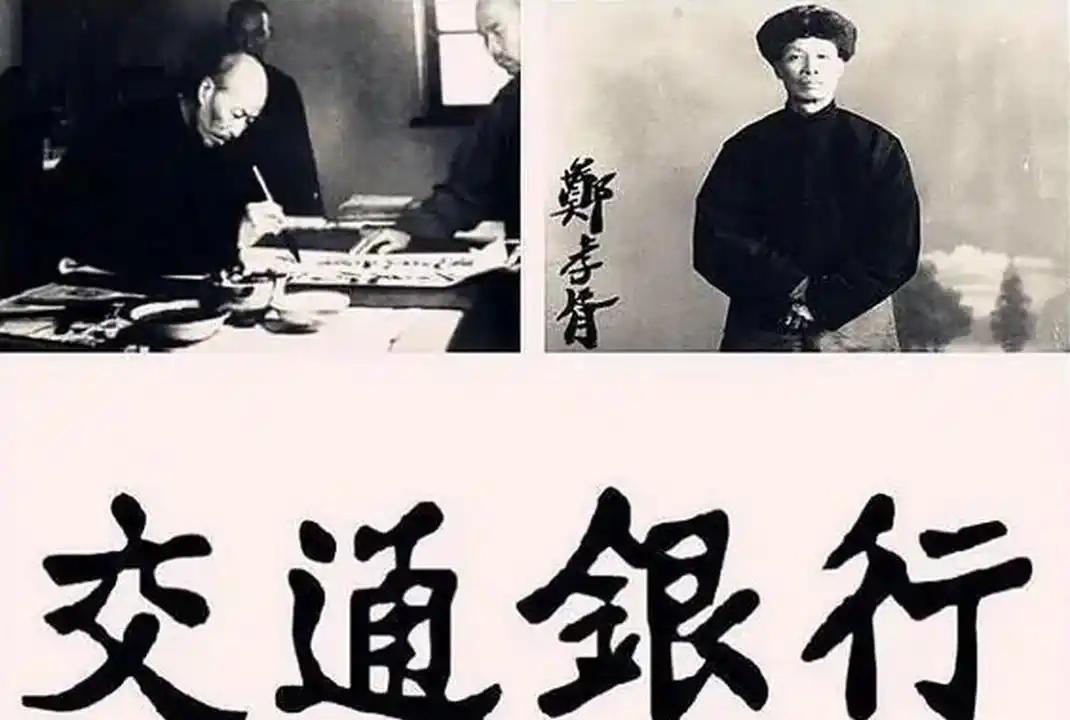

他是民国臭名昭著的大汉奸,却挥笔写下几个大字流传至今,大街上随处可见。 咱们平时路过交通银行,可能没太留意门头上的“交通银行”四个字,这字写得又庄重又有劲儿,它的作者是个叫郑孝胥的人。 这人在一百多年前的书法界,那可是响当当的角色,清朝光绪年间中过举人,早年练的是清朝官场流行的规整字体。 后来又学了颜真卿、柳公权这些名家的笔法,还琢磨着把楷书和隶书的长处揉到一起,写出了自己的风格。 那时候他在上海靠卖字过日子,一年能赚两万两白银,要知道当年普通人家一年能有几十两就够过活了,连沈曾植、李瑞清这些有名的书法家,都比不上他。 1908年交通银行请他题匾额,单个字就给1000大洋,四个字就是4000大洋,够一户人家舒舒服服过好几年,这价钱搁现在看,也算是实打实的天价。 可郑孝胥心里,光靠写字出名还不够,他更惦记着另一件事——让清朝复辟。 北伐战争打完后,南京国民政府把全国差不多统一了,郑孝胥这前清遗老,眼看自己的复辟梦要碎,就把主意打到了日本人身上。 那时候日本军部对中国挺横,和日本外交部的想法不一样,郑孝胥一开始还想靠日本外交部,后来一看军部更有实力,立马就转了方向。 1931年九一八事变,日本人把东北的国民党势力赶跑了,郑孝胥一看,觉得复辟的机会来了。 那时候他还不知道仗打得怎么样,就赶紧派自己的儿子和亲信去大连找日本人搭线。 后来罗振玉也想抢功,他又劝溥仪先别乱动,怕罗振玉占了上风。 可没过多久,溥仪收到了藏在水果篮里的炸弹,还有恐吓信和威胁电话,紧接着日本人又策划了“天津事件”,把溥仪身边的人吓得不轻。 连之前反对去东北的陈宝琛、胡嗣瑗都改了主意,郑孝胥就趁着这机会,陪着溥仪一块儿去了东北。 1932年伪满洲国成立,郑孝胥当了国务总理,还兼着陆军大臣和文教部总长,看起来官挺大,其实就是个傀儡。 同年他跟日本关东军的武藤信义签了《日满议定书》,明明白白承认日本在东北有特殊地位,还能驻军,这等于把东北的主权卖得干干净净。 旧时的朋友像陈衍、昌广生这些人,都觉得他丢人,跟他断了交。 1934年溥仪称帝,他接着当国务总理大臣,可在伪满里头,不管是他还是溥仪,连实权都没有,拿的薪水还没日本官员多,平时说话做事都被日本人盯着,动不动就受气。 他也曾跟日本人叹气,说“表面上满日合作得挺好,可心里头越走越远”,想改也没办法。 到了1935年,日本人觉得郑孝胥没用了,关东军司令官南次郎就找了个“年纪大了想退休”的理由,把他的总理职位给了更听话的张景惠。 为了不让人看出猫腻,还给他个“前官礼遇”的虚名。 1936年他搬到长春自己盖的新房子里,办了个“王道书院”,年底日本人又给了他个“勋一等旭日大绶章”,看着挺风光,其实就是哄着他别闹事。 1938年3月,他在书院演讲完突然得了肠病,没几天就在长春病死了,一辈子就这么结束了。 郑孝胥这人,说起来挺矛盾的,论写字,他确实有本事,笔下的行书又潇洒又有骨气,矫正了当时好些书法家的毛病,放到现在看,也是难得的好字。 可论做人,他把国家大义抛到了脑后,为了自己的复辟梦,心甘情愿当日本人的傀儡,干出卖国的事,这就不是“有才”能抵消的了。 旧时的朋友跟他绝交,就是因为看清了这点。不管你字写得多好,要是做了对不起国家的事,就没人能瞧得起你。 他会走到这一步,一方面是自己太执着于复辟,把这事当成了人生唯一的目标,连日本人是来侵略中国的都不管,一门心思只想借日本人的力量让清朝回来。 另一方面,日本人也正好需要他这样的前清遗老,有了他,伪满洲国看起来才像那么回事,好掩盖自己殖民东北的真相。 他以为自己在利用日本人,其实从头到尾都是日本人在利用他,等他的利用价值没了,说换就换,连一点情面都不留。 交通银行这四个字,用了一百多年,早就成了银行的标志,但这绝不代表咱们能忘了他干过的坏事。 字的艺术价值是一回事,人的历史污点是另一回事,不能因为字写得好,就把他的卖国行为给抹掉。 交通银行用这个字,更该让人记住,就算一个人有再大的本事,要是踩了国家大义的底线,历史也只会记着他的过错,不会因为他的本事就网开一面。 历史从来都分得清清楚楚,本事再大,也抵不过一次卖国的错;字写得再好,也洗不掉心里的黑。 做人的底线里,国家大义永远是第一条,丢了这个,再大的名气、再高的才华,最后也只会落个千古骂名。