甲骨文的破译非常难,来看些容易认的,找找感觉。现在是个啥破译状态?

我对全球文字查了一通,发现汉字非常独特。汉字的起源就是甲骨文,发现有些常识其实大众并不太清楚,可以科普一下。

例如甲骨文并不是只刻在乌龟壳上,牛肩胛骨也有。而甲骨文的文体非常单一,就是占卜。来源有90%是从河南安阳殷墟来的,有15万片。但别的地方也有,山东济南大辛庄、陕西岐山周原、山西、河北、北京都有出土。也不全是商朝的,西周早期也有甲骨文。最早的甲骨文,是郑州商城(二里岗期),1953、2003年两次出土刻字牛骨,时代早于殷墟。

甲骨文和刻在青铜器上的金文,在商代晚期是并列关系,但金文开始就几个字。西周进入繁荣期,有时写400多个字。一直延续到春秋战国时期,到东汉时才消失。金文和甲骨文一起研究,对破译甲骨文帮助挺大的。

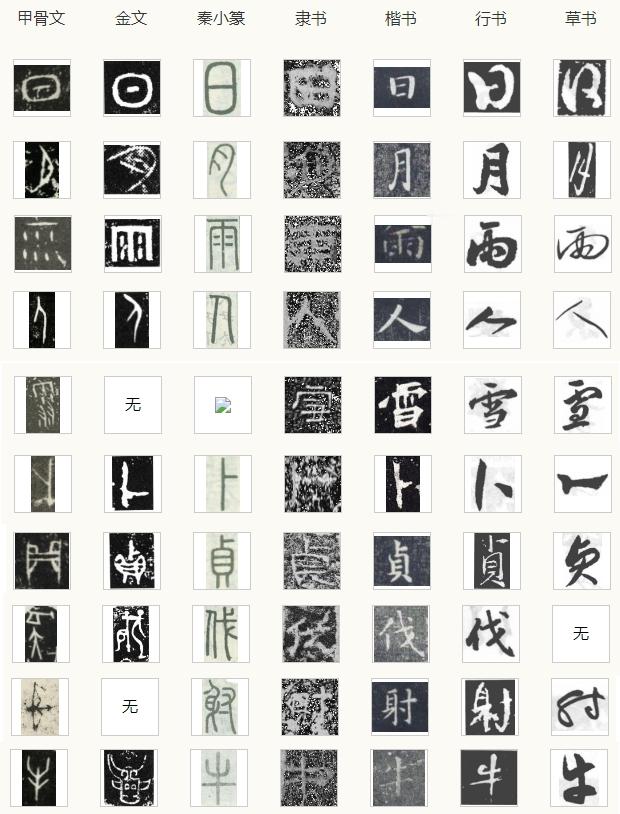

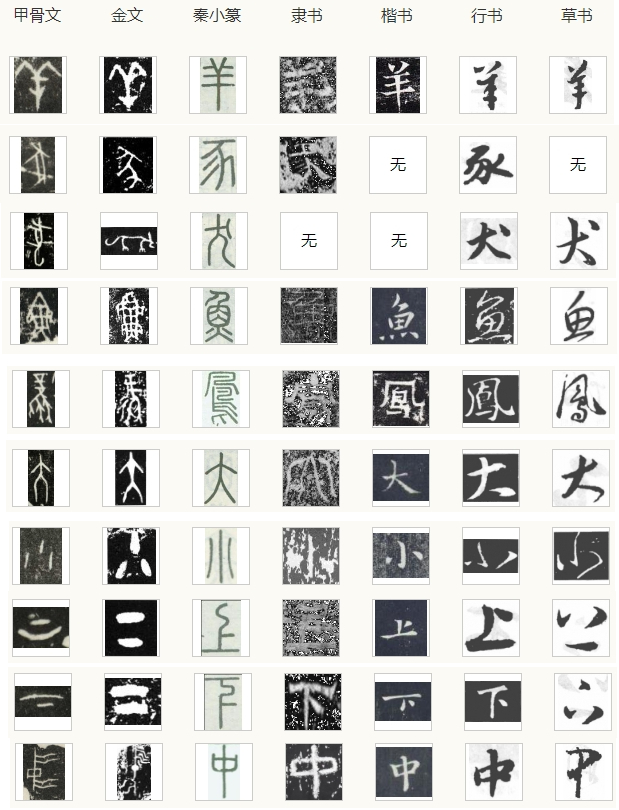

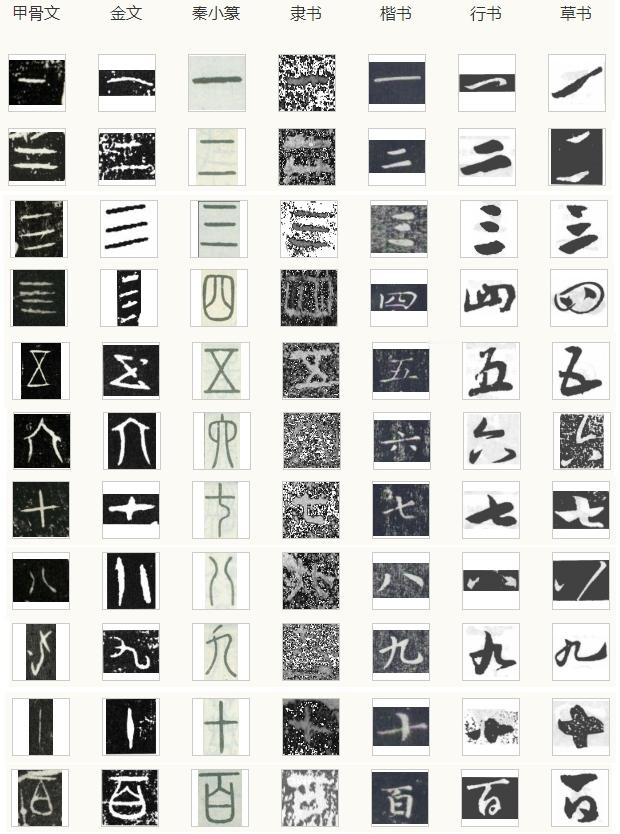

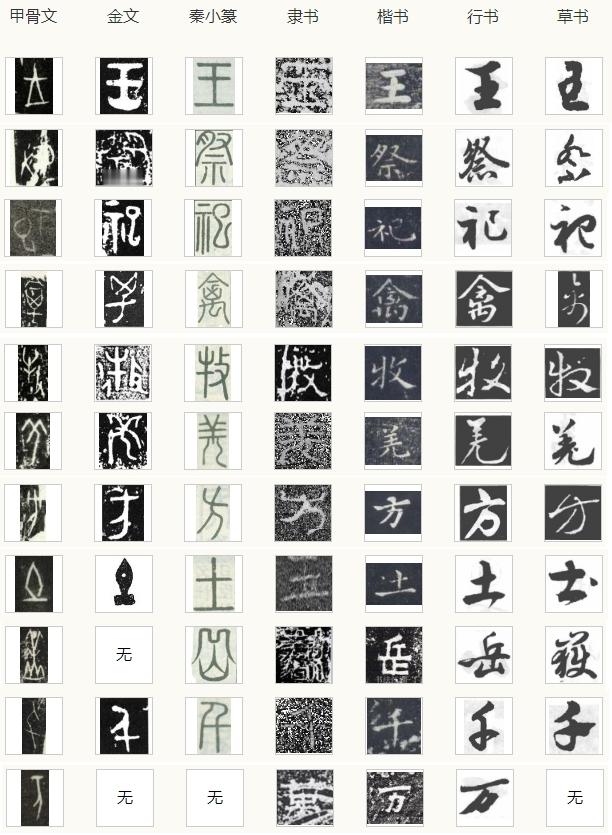

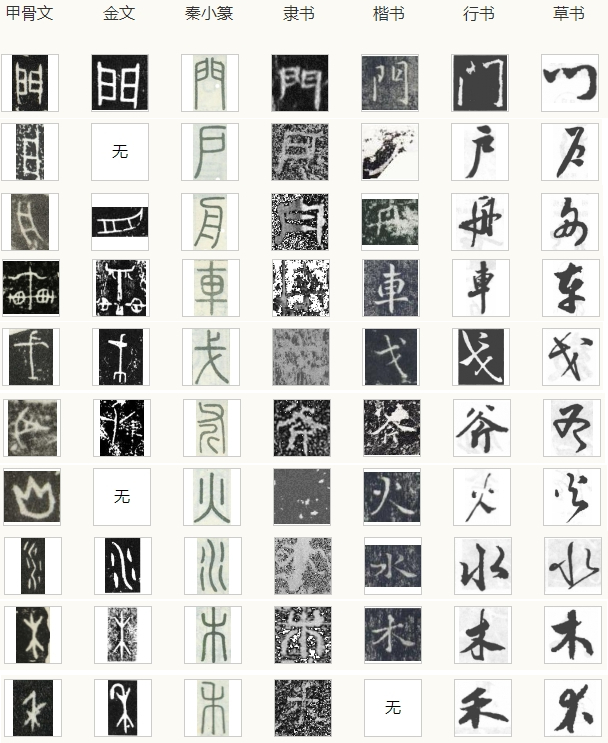

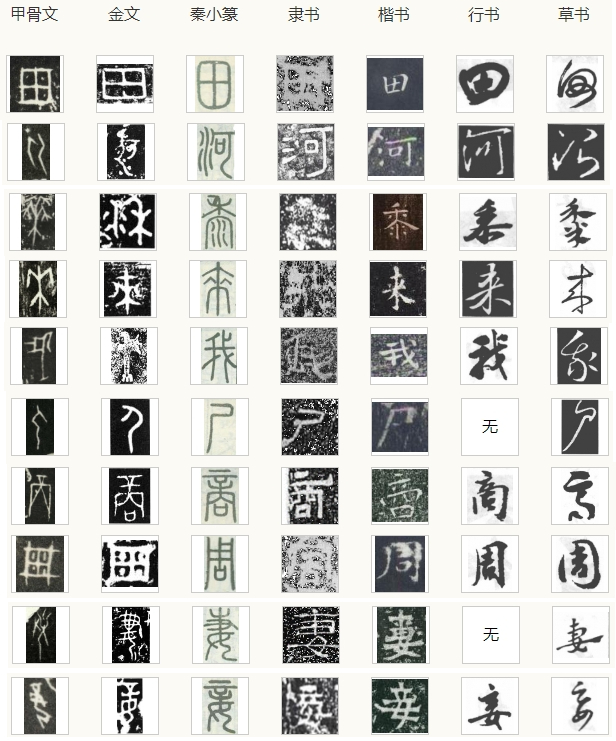

1899年,王懿荣首次鉴定甲骨为商代文字,开启认识阶段。到1904年,孙诒让就出了 《契文举例》第一本甲骨字典,解释对了近百个容易认的字。如图一到图六的60个字,我们普通读者也能认得差不多,个别稍有难度。

图一的“贞”字,就说明了甲骨文的特点。它与占卜祭祀有关,意思是占卜发问,就很常见。常见文体是:前辞(哪天、谁问卦)、命辞(问什么问题)、占辞(王看裂纹判吉凶)、验辞(事后回头验证灵不灵)。白话就是,明天会下雨吗?打仗能赢吗?妇好生孩子顺利吗?庄稼会不会闹虫害?原文例如“丙子卜,宾贞:翌日雨?”,这里贞字就是占卜发问。甲骨文里特别多与占卜祭祀相关的字。如图四的“祭祀”两字。

有些字,古时写法和现在不一样。如图二的”上“和”下“,类似现在的二,但破解并无难度。而甲骨文的二,两横是相同长的,四是四横,七是十的形状,十是一个竖线。

有些字,甲骨文时代意义是不一样的。如“羌”字就很常见,现代反而不太用了,专门用来指代一个民族。这个字在商人卜辞里,是出现频率最高的征伐目标,指的商王国以西所有“非我”牧羊人的统称,最主要的“人牲”来源。再如“来”字,甲骨文时代是指麦,后来意思才变了。

出于直觉地这么破解,大约只能搞不到200个字。好破的字很快就破完了,但甲骨文有4000多字,大多数还是弄不懂。如果就是这水平,那不会被认为有多少学问,我们凭直觉琢磨,搞出百多个字应该不难。实际上孙诒让就是这水平,推出的180个字,只是简单的字形模拟,不少是不对的,后面认为他搞错了不少,只有不到100字是破译了的。

1915年罗振玉《殷虚书契考释》系统考订 485字。罗振玉被认为是真正有水平的破解者,他引入了很多复杂的办法。一个大招是大搞第一手资料,1906-1915年他派亲友常驻安阳小屯收购,自己跑去查,搞到了近3万藏片,占当时出土总量一半以上。然后他搞了开源式的研究手法,出版了《殷墟书契前编》《菁华》等大型图录,把拓本公之于众,使自己和同行都能“有字可查、有片可对”。材料规模效应带来辞例重复、字形互证,破解概率成倍放大。这个整理出版工作是很重要的。

在研究方法上,他提出“由许书上溯古金文,由古金文以上窥卜辞”的路线图,先用形体较完整的西周金文验证《说文》,再把金文当作“中介”,反向破解更古老的甲骨字形,避免直接拿小篆比对造成的误读。这是巨大的方法进步。他把485字按功能分成 8 类(卜祭、卜告、卜征伐、卜田渔、卜风雨等),同类辞例排比,使字义在语境中“自我显影”,跳出以往“单字猜形”的局限。这也是相当科学的办法。

罗振玉确认,甲骨文是商王室占卜档案,而非“古符或巫画”,因此可用历史文献去互证,这也是相当大的进步。研究中,罗振玉打破《说文》中的迷信,敢于指出许慎的数十例错误(许没见过甲骨),把“金文—甲骨”视为更早正体。

因此,罗振玉是第一个研究甲骨文的大家。他金石学功底深厚——早年编《三代吉金文存》,熟记数千金文字形。是书法家和出版家,能亲自毡墨、监拓、雕版,保证拓片质量。他也有资金与社会网络,是清末学部参事、京师大学堂监督,可调用的财力、人脉远非一般藏家可比。

罗振玉用上述方法,1915年即定形 485 字,1927年增订至 561 字,读通了1200余条完整卜辞,使甲骨文第一次成为可系统阅读的史料。这宣告甲骨学进入“学术”阶段。

罗振玉是“甲骨四堂”中的雪堂。后面还有三人,都取得了不少进展。罗振玉的突破是最大的一次,从破解几十个字升级到了几百个字。

到现在,学界认为完全可信的甲骨文字符,也只有1000字出头。其余的连蒙带猜,把握从大到小,认为是破解了,但有时也会改变结论。比较好的是,破不了的并不是太关键,多半是些人名器名,不影响后面的文字史。

2016年官方结论,已出土单字约4500个,其中1160余字被较可靠释读,仍2000多字待考。中国文字博物馆2017、2023年两次发布“释读一字奖10万元”公告(存在争议的字5万),至今仅6项成果拿到奖金。